|

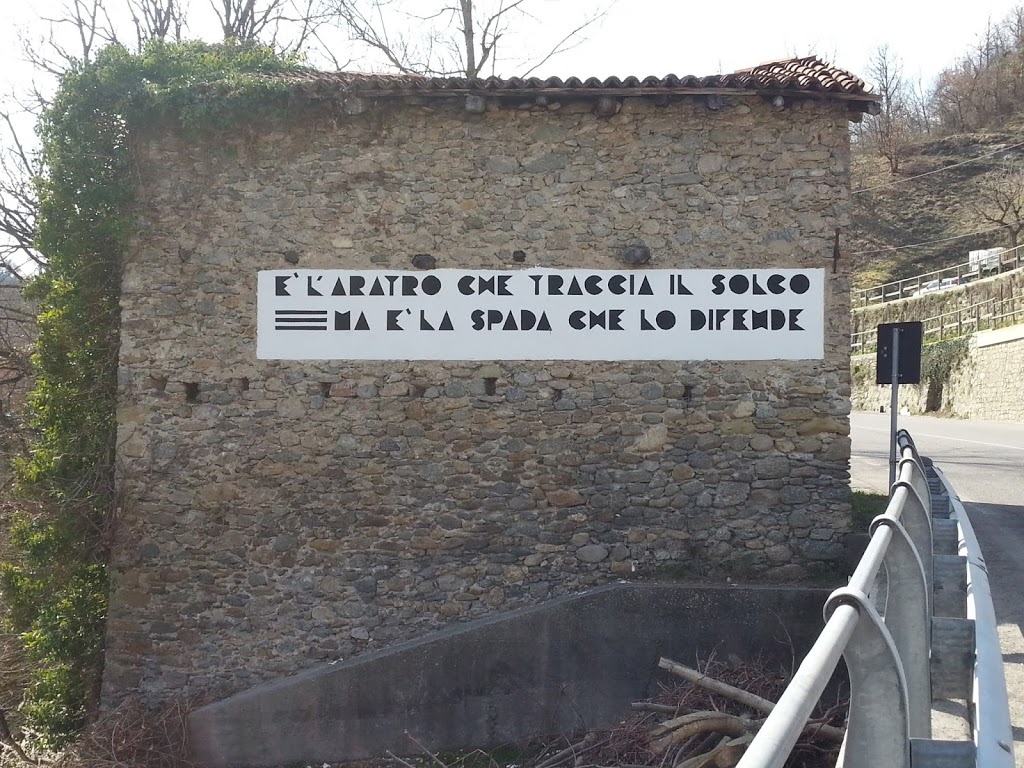

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

|

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

Se non hai un’idea della tua vita diversa da quella che il sistema ha scelto per te non ci sarà lotta da dove uscirai vincente. Se spunterai qualche soldo in più – ma dopo aver cacciato sangue – sta tranquillo che qualcuno ha già deciso come dovrai spenderli. Agli operai, invece di interrogarli sulle lotte dovresti chiedergli come vorrebbero divertirsi, cosa gli piacerebbe fare, magari cosa farebbero se fossero ricchi. Lì, se c’è, viene fuori la differenza: se sono o non sono contro. Se vogliono le cose che offre questo sistema, allora le lotte servono al padrone e non a te.

Gino Canepa

Ora che tutto sta per cambiare e la vocazione industriale di questo paese verrà ridimensionata in maniera molto seria – lo sanno tutti e si arrampicano sugli specchi per convincerci del contrario – può essere di un certo conforto leggere “L’eredità di Canepa – il Sessantotto tra memoria e scrittura” di Manlio Calegari (ed. Impressioni Grafiche).

Chi ha vissuto le speranze di quel Movimento troverà pezzi della propria storia operaia, di partito e univerisitaria. Chi invece non c’era, ed ha ancora il privilegio di varcare i tornelli di una fabbrica, potrà ascoltare le voci di Gino, dei compagni operai e di sua madre in un racconto del lavoro straordinario e atroce che parte dalla fine dell’Ottocento per arrivare agli anni Settanta del secolo scorso. Potrà percorre le strade che dagli orti delle ville di san Martino, dove Felicina, mamma di Gino, lavorava la terra già da bambina, arrivavano sino al Mercato Orientale e leggere di quando a Genova si viveva anche di agricoltura.

Dagli orti, il lettore scenderà sino al porto dove in molti sognavano di lavorare come carbonai – dicevano che avevano inventato il rimmel perché la polvere di carbone gli si fermava lì, sotto gli occhi, gli entrava proprio nella pelle – raccontava Felicina , per salire con lei a Begato sposa di Dria. E attraverso la memoria percepire le distanze per raggiungere il porto, un’ora e mezza a piedi passando dalla costa di Fregoso, Granarolo. Un’eredità, quella di Gino che non trascura fascismo, dopoguerra e vita di fabbrica e che in tempi come i nostri, dove vanno alla grande le biografie dei padroni – “Ho coltivato il mio giardino”, di Marella Agnelli uno degli ultimi – è preziosa per leggere il cambiamento e la disperazione di oggi, a quarant’anni di distanza da quando quelle memorie sono state registrate.

L’appassionato o lo studente storia potrà accostarsi ad un’idea di ricerca che proprio grazie al Sessantotto aveva favorito l’incontro tra il mondo universitario e il mondo operaio, grazie alla convinzione che la cultura dovesse muoversi e misurasi in modo trasversale, sul campo. Lo studioso di oggi del territorio, invece, saprà di più sull’agricoltura di villa.

Tra il Sessantotto e il Sessantanove abbiamo vissuto “qualcosa di straordinario”, “una cometa” e si è assistito ad una rottura. La parola “democrazia” ha iniziato ad affinacare categorie ed ordini di medici, notai, magistrati – ha spiegato Manlio in occasione della presentazione del libro, e c’è stata la nascita di amicizie che andavano oltre le tradizionali barriere sociali.

Davvero potrei venir lì e mettermi in un banco a sentire? Non è che qualcuno mi manda via?

Lì era l’univeristà

Marzo 1968. La nascita di un’amicizia.

(Giovanna Profumo – immagine da internet)

Ci sono libri che conducono dentro a pezzi di storia della città che è come se non fossero stati mai perché rimasti, fino a quel momento, solo nelle memorie individuali di qualche decina, o centianio, di persone, o magari congelati in qualche archivio, destinati a restare senza voce fino a che qualcuno (qualcuna, in questo caso) non ha deciso di andarseli a guardare, di pensarci su, per tradurli poi in storie raccontabili.

Il 12 marzo, presso la Sala Clerici della Biblioteca Berio, c’è stata la presentazione di uno di questi libri: “Né partito, né marito”, di Graziella Gaballo, studiosa e autrice di saggi e monografie sulla storia delle donne.

L’idea di questo libro, racconta, le era venuta due anni fa, alla presentazione del video ‘Donne in Movimento’ realizzato da Archimovi, ed aveva scoperto che a Genova c’erano degli importanti fondi documentari sui movimenti delle donne: il Fondo Archinaute, il Fondo Coordinamento Donne Flm, il Fondo “Generazioni di Donne”. Di fronte a questa ricchezza documentaria, che davvero è una specialità genovese, non aveva resistito al desiderio di trarre dei fili dalla somma un po’ anarchica di documenti nata dalla conservazione spontanea delle protagoniste di quelle vicende.

Decisione preziosa, come quella a suo tempo delle autrici di “Non è un gioco da ragazze”, mediazione necessaria a costruire la storia, senza cui tutto il lavoro di raccolta e cura condotto per anni da tante donne sarebbe inutile.

Il titolo del libro deriva da uno slogan, tracciato sul selciato di Piazza De Ferrari la notte del 7 marzo 1978, quando una cinquantina di femministe si diedero un notturno appuntamento in piazza per attaccare manifesti e scrivere frasi e slogan sui muri, a contestazione della manifestazione dell’8 marzo, ai loro occhi ormai troppo istituzionale e priva di combattività. La notte divenne drammatica: interventi della polizia, spari, arresti. Poi iniziative di solidarietà, processo, condanne.

|

| La presentazione del libro alla Berio |

Da questo spunto iniziale parte un’accuratissima, documentata, puntigliosa ricostruzione del movimento femminista a Genova, in tutte le sue molteplici articolazioni: dalla mappatura dei collettivi genovesi che si formarono nei primissimi anni ’70 (nel 1971 Genova è stata sede delle primissime esperienze femministe in Italia), alla successiva esperienza del ‘femminismo sindacale’ (i Coordinamenti Donne Flm e le 150 ore delle donne, nati nel 1976). E poi: le pratiche politiche dell’autocoscienza, la frequentazione della psicoanalisi, i temi della riflessione femminista con epicentro nella sessualità, il tragitto dall’emancipazione alla liberazione, il pensiero della differenza; le letture condivise: le riviste e i libri ‘di quegli anni’; le battaglie politiche: divorzio, aborto, violenza sessuale.

Corredato da note molto precise e accurate, da un’ottima bibliografia, da immagini bellissime, da un indice di nomi che è in sé un percorso nella storia della città, è un libro da leggere!

Il giorno della presentazione alla Berio una non giovane coetanea mi dice: “sono qui perché mi ci ha portato mia figlia” … bellissima inversione di ruolo tra generazioni che fa da specchio alle parole con cui il libro si conclude: “Tocca a noi farci radici e costruire consapevolmente una genalogia: perché non resti un vuoto storiografico, e perché la memoria storicizzata fornisca a chi è venuto dopo strumenti di conoscenza e consapevolezza”.

Potete trovare il libro presso: Assolibro di C.so Buenos Aires (Augustus); Libreria Einaudi di salita Pollaioli; Books’in di vico Fieno; Falso Demetrio di via San Bernardo; su IBS, o, infine, prendendo contatto con Archimovi.

(Paola Pierantoni – Foto Luciana Brunod)

Infiniti si susseguono i compianti sullo spreco dell’incredibile ricchezza storica, artistica e paesaggistica che l’Italia ha ereditato dalla sua storia.

Potremmo essere ricchi solo di questo, se sapessimo, se volessimo: lo si sente ripetere spesso, soprattutto in questi tempi di crisi.

Tutto resta sul fondo della nostra amarezza per il presente, finché non prende vita come acuto senso di vergogna quando ci capita un contatto diretto con una di queste nostre meraviglie disprezzate.

Così nei giorni scorsi, a Paestum. Non servono parole, bastano le immagini.

(Paola Pierantoni – Foto dell’autrice)

|

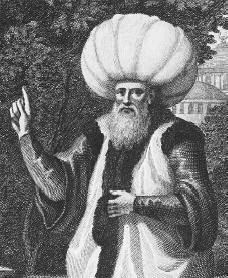

| Harun al-Rachid |

Il film offensivo “L’innocenza dei musulmani” che ha incendiato le piazze musulmane nei giorni scorsi non è apparso dal nulla, ma ha alle spalle una lunga storia di ostilità cristiana occidentale verso l’Islam. Naturalmente gruppi di fanatici musulmani hanno deliberatamente sfruttato l’uscita del film per montare odio e ostilità. Fin dal primo incontro dei cristiani con l’islam, la vita sessuale del profeta musulmano è stata considerata l’oggetto primario della collera teologica. Per i primi cristiani, infatti, un cristiano ideale avrebbe dovuto vivere la sua vita come Sant’Agostino che, al fine di resistere alle tentazioni della carne, non permetteva alle donne di essere nelle sue vicinanze e non masticava il cibo per evitare di sperimentarne il piacere. Il profeta Mohammad, invece, accolse con sorpresa e contrarietà le parole di un uomo che gli disse che non si sarebbe sposato, e che avrebbe dedicato la sua vita a Dio. Sappiamo infatti che apprezzava i cibi e che godeva sessualmente con le sue mogli. Insomma, Mohammad, non rappresentava per niente l’ideale ascetico che si incarna nel sistema morale cristiano. E per secoli, nelle polemiche cristiane contro l’Islam si è fatto ricorso ad insulti e scherni sessuali. I moderni sionisti (sia essi cristiani, ebrei o atei), semplicemente usano gli antichi cliché dell’odio dei cristiani verso l’Islam. La storia di Zaynab Bint Jahsh, ad esempio, era la storia preferita dagli orientalisti e dai polemisti cristiani. Per loro, l’idea stessa che Mohammad fosse stato attratto da una donna era di per sé scandalosa, che poi lei fosse sposata con suo figlio adottivo, Zayd, ha soltanto reso più salato lo scandalo ai loro occhi. Per i primi musulmani ciò non era una debolezza, e non era una vergogna, erano consapevoli che la loro religione non vietava il godimento dei piaceri terreni. I musulmani contemporanei, invece, che hanno integrato nella loro pratica religiosa alcune delle sensibilità morali cristiane (vergogna, purità e qualche ascetismo), sono ora sulla difensiva. Sono diventati così timorosi della polemica sessuale cristiana al punto che la storia di Zaynab è quasi scomparsa dai documenti arabi e islamici. Non sorprende che proprio la storia di Zaynab sia stata raccontata nel film. Opportunisticamente, il produttore, israeliano americano, ha scelto un regista porno per dirigere il suo film. Sapeva che, per far più effetto, gli insulti sessuali al Profeta dovevano far parte del progetto. Ricordo, infine, che gli insulti sessuali sono stati spesso usati dagli antisemiti occidentali contro gli ebrei e l’ebraismo e che la visione occidentale dei musulmani è ancora oggi spesso condizionata da questa antica ossessione sessuale. L’arabo o il musulmano è spesso visto come un predatore sessuale che è intento ad aggiungere ancora un’altra moglie al proprio harem.

(Saleh Zaghloul)

La 6A Zona è stata un luogo geografico, ma anche del sogno, della fuga, dell’attesa.

Indica le valli alle spalle di Genova, dove tra il ‘44 e il ‘45 si erano incontrati coloro che del fascismo volevano vedere la fine.

A teatro la 6A Zona è una voce che svela: “Dopo venti e passa anni che non si faceva politica, che non si parlava, di colpo, in prima fila erano apparsi loro. Un miracolo…”

Poi precisa: “Era una strada; ma per sapere dove portava bisognava inventarsela, percorrerla…”

Accenna alle parole, a quelle più politiche: “lotta di classe, rivoluzione”, per planare su “coscienza, e nostro paese”.

Racconta di un mondo in cui la disciplina condivisa veniva discussa di continuo, un luogo che pretendeva presenza: “la tua dovevi dirla. Magari due parole in croce ma dovevi dirla” e rigore estremo.

Ricorda un universo nel quale una donna – “per la moralità collettiva” – era bene non portasse i pantaloni “piuttosto una sottana lunga” e racconta di “una guerra che c’aveva bisogno di parole, molte, e di principi, ma uguali per tutti.”

Poi indica le montagne e sfiora la neve, le armi, la paura di essere torturati, la fuga dalla città e ricorda che “il giovane, allora, studente, operaio, era escluso dalla vita. Proprio escluso. Non contava, né in casa né fuori” e di come la montagna fosse stata occasione per diventare grandi.

E’ una voce che, insieme alla musica, ti accompagna nei luoghi della 6A Zona partigiana, ma non è sempre la stessa: perché è la voce di Marietta, di Carlo, di Scrivia, Denis, Lesta. E Bisagno. Ragazzi di allora interpretati da giovani studenti di Merano che di questa storia hanno raccolto il testimone. Dopo sessantasette anni.

Il lavoro si basa su testi curati da Manlio Calegari su fonti testimoniali, rielaborati per il teatro da Marcello Fera e Lorenza Codignola.

6A Zona – Storie di una formazione partigiana andrà in scena martedì 24 aprile al Teatro Duse alle ore 20.30.

(Giovanna Profumo)

Da qualche anno in tutta Genova si nota la progressiva sostituzione di molte delle targhe marmoree con cui la città stessa comunica i nomi delle sue strade e piazze a coloro che la percorrono.

Con l’evidente buona intenzione di curare il decoro urbano, i competenti uffici comunali stanno portando avanti un’opera sistematica, con nuove smaglianti targhe al posto delle vecchie, in certi casi tanto malandate da essere quasi indecifrabili, ma il più delle volte appena patinate dal trascorrere del tempo, invecchiate sì, ma ancora ben leggibili.

Un’innovazione palese è l’introduzione di caratteri tipografici con maiuscola iniziale e il resto minuscolo per distinguere i nomi, lasciando le lettere capitali solo per i cognomi e altre scritte. Poco male se s’infrange una millenaria tradizione epigrafica: oggi con le moderne frese computerizzate che hanno sostituito gli scalpellini si può far di tutto. Assai più discutibile è l’annullare una varietà di manufatti realizzati in tempi diversi, con differenti caratteri, stili e impaginazioni; talvolta con scritte e sigle accessorie che richiamavano precedenti sistemi di suddivisione e gestione della città. Brevi testi sui quali si erano posati gli occhi di migliaia e migliaia di persone prima dei nostri, contribuendo a farci sentire più o meno inconsciamente parte di una comunità nel suo fluire nel tempo e non appiattita in un presente lindo ma senza storia. Oltre che il significato, qui è importante anche l’oggetto significante.

Alcuni ammodernamenti rasentano il grottesco. Ad esempio, in Albaro in una targa si legge ora “VIA / Renzo RIGHETTI / MEDAGLIA D’ORO / AFRICA ORIENTALE 1936 – XIV”, con quel curioso e inspiegabile “XIV” finale. Per comprenderne il significato basta andare all’altra estremità e a metà della strada, dove sono ancora rimaste le vecchie scritte col nome “RENZO” in lettere capitali e due lettere puntate che appena si intravvedono, abrase ma non cancellate del tutto, le quali spiegano il numero romano che le precede: “E.F.”, ovvero “quattordicesimo anno dell’Era Fascista”. L’aver copiato solo ciò che è più evidente, forse senza neppure capirne il senso, ha cancellato la memoria di un periodo di certo esecrabile, ma che appartiene comunque alla nostra storia e di cui la targa rimossa era testimonianza concreta risalente a una settantina d’anni fa.

Assai più increscioso è quanto accaduto tra via Garibaldi e piazza Portello, dove corre “VIA / ROCCO LURAGO / ARCHITETTO, INSIGNE ARTISTA DEL 1500 / AUTORE DEL PALAZZO TURSI”, come si leggeva nella vecchia insegna e si continua a leggere nella nuova da poco rifatta con identico testo (a parte il “Rocco”). Si è di fronte a un grave svarione, risalente all’opera di Raffaele Soprani e Carlo Giuseppe Ratti, Vite de’ pittori, scultori e architetti genovesi del 1768, ripreso dal trattatista neoclassico Francesco Milizia nel suo Memorie degli architetti antichi e moderni, del 1781, e poi acriticamente da tutti i successivi autori di guide e libri d’arte, finché nel 1968 Ennio Poleggi, col fondamentale Strada Nuova, una lottizzazione del Cinquecento a Genova, non ristabilì la verità storica: da un lato inoppugnabili fonti d’archivio assegnano la paternità del palazzo di Nicolò Grimaldi, poi Doria Tursi, agli architetti Domenico e Giovanni Ponzello; dall’altro la figura di Rocco Lurago viene drasticamente ridimensionata a collaboratore minore, un semplice piccapietra, per giunta in subordine al fratello Giovanni e addirittura un po’ pasticcione, se nel 1582 si becca una multa dall’Ufficio dei Padri del Comune per aver scassato il fondo stradale trascinando un carico di pietre giù da Carbonara.

Mantenere la vecchia targa, nella quale il nome era decentrato per la presenza a sinistra di un elemento aggiunto – forse uno stemma o simbolo metallico – di cui restavano i fori di fissaggio a ricordarlo, aveva un senso anche come testimonianza di storia della storiografia e dei suoi fraintendimenti, che si sarebbero potuti opportunamente aggiornare apponendo una seconda targa esplicativa, mentre appare assai disdicevole che il nuovo marmo riproponga e legittimi l’errore perpetuandolo.

È proprio il caso di continuare con queste sostituzioni, per lo meno con questo ritmo, con tali modalità ed esiti? Non sarebbe forse il caso di limitarsi alle situazioni davvero illeggibili, lasciando sopravvivere tutte le altre, magari sottoponendole a una semplice pulitura? Quanto ci è costato finora questo malinteso maquillage omologante e stravolgente di cui non si avvertiva il bisogno? Le targhe rimosse sono state conservate da qualche parte o distrutte?

(Ferdinando Bonora)

Una si chiede: ma come è possibile?

Cioè, come è possibile che una mostra del livello e delle dimensioni di “Fare gli italiani. 150 anni di storia nazionale” (http://www.bitculturali.it/online/?p=20901 ) – allestita per le iniziative di “Esperienza Italia” alle Officine Grandi Riparazioni di Torino – salti a piè pari il modo con cui si è compiuto in Italia uno degli snodi cruciali della storia delle moderne nazioni occidentali?

Il passaggio delle donne da persone senza diritti e senza personalità giuridica a cittadine e lavoratrici con pari diritti, le fasi di questo percorso attraverso le grandi vicende storiche nazionali, come il cammino delle donne sia stato condizionato ed abbia condizionato l’evoluzione culturale, sociale, economica e politica del nostro paese, mi sono parsi completamente invisibili.

Si tratta di una omissione gigante che toglie valore a una mostra per altri versi curatissima, interessante e suggestiva.

Volendo motivare quanto sopra, si può girare a piacimento il coltello nella piaga, a partire dal

|

| Personaggi del risorgimento all’ingresso della mostra – Foto P.P. |

silenzio dei busti femminili delle donne del risorgimento nella sala iniziale: in un quarto d’ora di ascolto ho sentito parlare, a turno, solo le statue maschili.

Si scorrono i primi anni del novecento senza che emerga il movimento e il dibattito sul suffragio femminile nei primi anni del ‘900, e il ruolo di intellettuali come Anna Maria Mozzoni ed Anna Kuliscioff. Non vediamo riferimenti alle prime legislazioni sociali e al loro muoversi sull’ambiguo crinale tra protezione e conferma di uno stato di minorità.

Idem per le lotte di mondine, cucitrici, filatrici, magliaie, tabaccaie, braccianti che “ispireranno e porteranno avanti il movimento femminile italiano” (*)

|

| Donne in fabbrica durante la prima guerra mondiale |

Una vasta sezione dedicata alla prima guerra mondiale che ignora totalmente l’ingresso di massa delle donne nella industria meccanica (duecentomila tra il 1915 e il 1918), e l’influenza che ebbe non solo sulla coscienza di sé e del proprio ruolo economico, sociale e politico, ma anche sull’ergonomia e l’organizzazione del lavoro delle fabbriche (**)

Ampio capitolo sul fascismo in cui nulla viene detto sulla legislazione, l’iconografia e la cultura che in quegli anni ridefinirono l’immagine e il ruolo sociale e familiare della donna, con conseguenze profonde sull’Italia post bellica, fino all’oggi. (***)

Nessuna traccia del D.L. 2 febbraio 1945 n. 23 che estese alle donne il diritto di voto, esercitato per la prima volta alle elezioni amministrative dell’aprile 1946.

Per il resto le telegrafiche citazioni ad aborto, divorzio, riforma del diritto di famiglia annegano in un mare di “smemoria”: invisibili la conquista della parità salariale nei primi anni ’60, l’istituzione degli asili nido quali “servizio sociale di interesse pubblico” del 1971, i consultori familiari nel 1975, la legge di parità del 1977, quella sulle pari opportunità del 1991 … (****)

|

| Meno male: le annunciatrici televisive ci sono – Foto P.P. |

Ciliegina sulla torta: l’unico grande pannello dedicato ad immagini di donne riguarda (indovinate un po’?) le annunciatrici televisive.

In sintesi, manca totalmente il senso di una delle trasformazioni epocali di questi 150 anni di storia nazionale, il cui evolversi sarà determinante per decidere se avremo ancora un ruolo nelle società avanzate. A lungo andare distrazione e maschilismo portano più banalmente alla incompetenza.

|

| Una delle stazioni di Ochestoria! – Foto Ivo Ruello |

Per i curatori della mostra:

Gioco consigliato “Ochestoria!” (vedi il sito: http://www.generazioni-di-donne.it/)

Letture consigliate:

(*) Breve storia del movimento femminile in Italia, Camilla Ravera – Editori Riuniti 1978

(**) 8 marzo 2005 – Donna, salute e storia, Sportello Sicurezza Cgil di Genova

http://www.olinews.it/blogger/donnasalutestoria.pdf

(***) Le donne nel regime fascista, Victoria De Grazia – Marsilio 1993

(****) Date che ci riguardano, a cura del gruppo “Generazioni di donne”

(http://www.generazioni-di-donne.it/Ochestoria/Cronologieleggieventi13marzo.pdf )

(Paola Pierantoni)

Genova narra se stessa senza bisogno di parole. Basta salire sul belvedere di Castelletto, inerpicandosi su per antiche creuze o coi più comodi ascensori pubblici, per godere una vista in cui epoche e stili si rincorrono dando luogo a uno stupefacente spettacolo senza fine. Con la buona stagione, sempre più numerosi sono i cittadini e i forestieri che vengono ad assistervi incantati.