“Se c’è qualcuno che non ho insultato, chiedo scusa!!”. L’urlo di Lucy, che sta girando in questi giorni in rete, ben esprime la frustrazione di molti italiani dinanzi allo spettacolo di impotenza che stanno esprimendo PD e M5S dopo le recenti elezioni: impotenza eclatante quella del Partito Democratico, diviso nelle sue diverse (troppe) anime, ondivago tra la ricerca di una collaborazione di qualche natura con M5S e la conseguente inevitabilità di un abbraccio mortale con il PdL, che si risolva in un governissimo, governo di scopo, o inciucio che lo si voglia chiamare.

Dall’altro lato l’immobilismo de facto di M5S, anch’esso diviso fra chi chiedeva un’apertura di credito al PD (forse minoranza, ma chi lo sa?), ed i duri e puri, chiusi a qualunque ipotesi che non sia un governo a cinque stelle: divisi tra meetup, massima espressione di democrazia (sembrerebbe), diktat del duo Grillo-Casaleggio, e streaming ad intermittenza.

In mezzo noi, io come moltissimi altri, che ci chiediamo prima stupiti, poi imbufaliti, come sia possibile una così enorme lontananza della classe politica dalle nostre emozioni, le emozioni di chi ha implorato il PD di votare Rodotà presidente della Repubblica, di chi ha scatenato l’inferno alla notizia della candidatura di Franco Marini alla massima carica dello Stato: costernati, infine,davanti all’autolesionismo dell’affossamento di Romano Prodi.

Non meno imbufalito mi sento verso M5S, anche se con minor titolo, non essendo stato loro elettore, vedendo i capigruppo Crimi e Lombardi, chiedere, durante le consultazioni con Napolitano I (attenzione, da non confondere con Napolitano II), l’affidamento dell’incarico per formare un nuovo governo al movimento di Grillo, senza indicare un nome preciso, riservandosi eventualmente di dare un nome entro 48 ore. Come pretendere un incarico di fronte ad una tale vaghezza? È facile ora gridare al golpe, o al golpettino, chiamare prima la gente in piazza, poi cercare di frenarla.

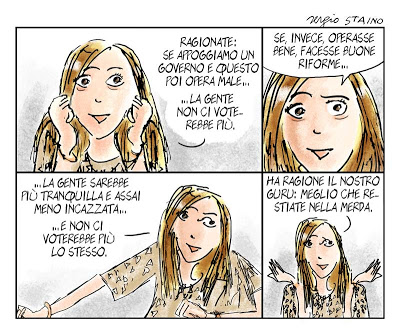

Ha ragione Sergio Staino, nella sua vignetta su il Venerdì di Repubblica del 5 aprile scorso? Ironia acre, di fonte PD (prima della catastrofe), ma difficile da non condividere.

Sconsolati, attendiamo senza ansia le mosse del prossimo governo, che dovrà stare ben attento a non contrastare gli interessi finanziario-giudiziari del Caimano, vincitore senza meriti incoronato da autolesionisti, opportunisti, velleitari…

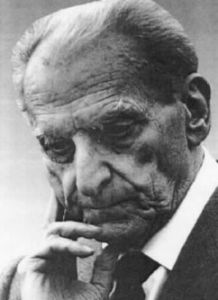

Il giornalista Francesco Merlo, questa settimana conduttore del programma Prima Pagina su Radio Tre, sta usando come leitmotiv quotidiano un aforisma di Gesualdo Bufalino: “Fra imbecilli che vogliono cambiare tutto e mascalzoni che non vogliono cambiare niente, com’è difficile scegliere!”.

Sarà forse eccessivamente manicheo, ma anche tragicamente attuale.

(Ivo Ruello – immagini da internet e da sergiostaino.it)