|

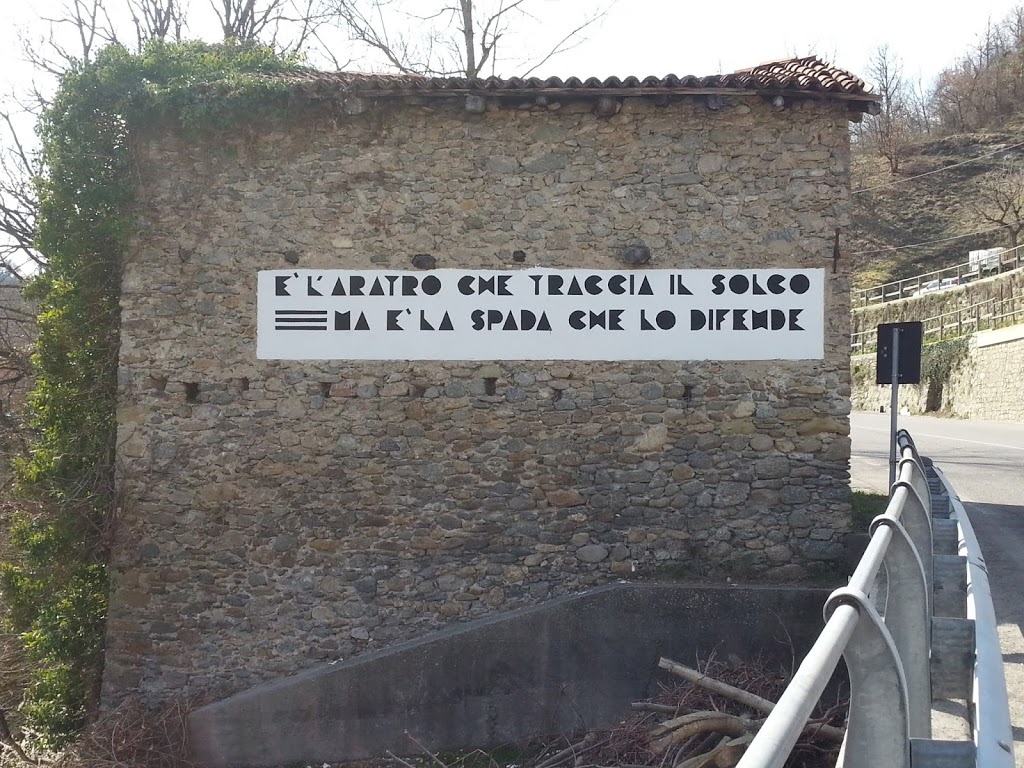

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

|

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

Sulla scrivania di legno si sovrappongono copioni, libri, buste, fogli sparsi. Il computer portatile è acceso, accanto, un pacchetto di sigarette semiaperto. Massimo Chiesa lo afferra e inizia a fumare, gambe accavallate e camicia di jeans. Aria un po’ tormentata.

– Nell’ultimo periodo si è sentito molto parlare del mancato riconoscimento del Teatro Stabile di Genova come Teatro Nazionale, esattamente che cosa si intende per Teatro Nazionale? In che cosa consiste effettivamente la differenza tra un Teatro Nazionale e un teatro che non lo è?

“Dal decreto legge questo non si riesce a capire bene, viene evidenziata la distinzione tra un “Teatro Nazionale” e un “TRIC” (teatri di rilevante interesse culturale). Il Teatro della Tosse e l’Archivolto hanno fatto domanda per essere TRIC. Nel decreto legge la differenza tra un teatro Nazionale e un TRIC è sostanzialmente di numeri, ad esempio: a un Teatro Nazionale sono richieste 15.000 giornate lavorative, mentre a un TRIC 6.000. Un Teatro Nazionale è vincolato alla produzione annuale di almeno due spettacoli di autori viventi (di cui uno di nazionalità italiana), mentre per un TRIC la richiesta è di uno spettacolo di un autore vivente. In sostanza le differenze principalmente sono date dalla “quantità” e non dalla qualità e dalle scelte artistiche”.

– Quindi nella realtà dei fatti non c’è nessuna differenza tra l’essere un Teatro Nazionale e l’essere un TRIC?

“No, in teoria no. In tutte le dichiarazioni che molti hanno fatto ai giornali è stato detto che non ci sarà una grande differenza nemmeno nei finanziamenti, personalmente credo che questa grande differenza invece ci sarà. Altrimenti queste distinzioni sono un po’ fine a loro stesse.”

– Cosa pensi del decreto in sé?

“A mio parere è pieno di errori. Per esempio, un articolo parla di “Centri di produzione teatrale” a cui però viene richiesto che le giornate recitative di programmazione vengano riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo e questo è un controsenso in termini , perché significa che un centro di produzione deve fare almeno il 50% delle repliche di “ospitalità”. Un’altra cosa che mi viene in mente è che ai Teatri Nazionali viene richiesto di produrre o ospitare almeno due spettacoli di ricerca. Qui si apre un altro capitolo che la commissione non ha preso in considerazione: in quale città questo deve succedere? Perché, anche se è improbabile, può essere che un Teatro Nazionale sia ubicato in una città dove non ci sia nessun teatro che ospiti teatro di ricerca, ma può anche essere che sia in una città in cui il teatro di ricerca per consuetudine è ospitato in altri teatri, come qui a Genova, dove il teatro di ricerca trova casa alla Tosse, all’Akropolis o addirittura all’Archivolto. Perché se ne dovrebbe far carico il Teatro Stabile? Non ha senso, oltre a creare un danno alla Tosse, piuttosto che all’Akropolis o all’Archivolto. Ma perché poi è così vincolante ospitare o produrre spettacoli di ricerca per un Teatro Nazionale?”

– A proposito di questo: come sappiamo il Teatro Stabile di Genova non è rientrato nella classifica dei teatri nazionali italiani, cosa pensi al riguardo?

“E’ gravissimo. Se l’essere Teatro Nazionale è una cosa meritoria (e io credo che lo sia) è inaccettabile che lo Stabile non sia stato riconosciuto in quanto tale, tuttavia questa esclusione è imputabile sia al decreto, sia al fatto che ormai chi si occupa di teatro in Italia (tra cui anche giornalisti, critici, professori universitari e così via) possa avere una strana confusione in testa e molti non sono più in grado di distinguere i generi teatrali, cosa che invece è fondamentale: una cosa è la prosa, un’altra è la ricerca e l’innovazione, poi musical, poi l’operetta… sono tutti diversi generi di teatro. L’idea che offusca le menti di queste persone è che ci debba essere una commistione tra linguaggi e generi di teatro e non c’è nulla di più sbagliato. Il teatro ha i suoi generi. Non si può prescindere da questo. C’è una proliferazione molto alta di teatro di ricerca, ma nella realtà dei fatti la ricerca vera e propria è quasi scomparsa. Perché il grande lavoro di ricerca teatrale in Italia è avvenuto negli anni ’60 e ’70, quello che è venuto dopo è stato un po’ uno “scopiazzare” da quegli anni, un tentativo di rimodernarlo. Oggi l’85% della ricerca, mi sento di dirlo, è assolutamente improvvisata e un Teatro Nazionale non può essere obbligato a farla.”

– Perché quindi secondo te il Teatro Stabile non è rientrato nella Classifica dei Teatri Nazionali?

“Io immagino che Carlo Repetti, forte della storia del Teatro Stabile di Genova e forte di quello che lui ha fatto come direttore, abbia pensato, giustamente, che il modo in cui era stato condotto il Teatro Stabile di Genova fosse uno straordinario modo di condurre un teatro pubblico, e lo era. Non ha pensato che la commissione ministeriale richiedesse per forza delle novità. Ha mantenuto la sua caratteristica principale che è quella di un teatro di tradizione decisamente importante e a mio parere ha fatto bene perché sarebbe stato un errore snaturare la storia e il presente del Teatro Stabile di Genova. Ho letto che molti danno la colpa a Marco Sciaccaluga in quanto regista “vecchio” poiché sono più di trent’anni che lavora allo Stabile di Genova, ma secondo me quello deve essere un merito. Il fatto che un teatro pubblico mantenga un regista stabile (e poi noi sappiamo che accanto a Sciaccaluga sono passati i più grandi registi d’Europa, tra cui Benno Besson, Alfredo Arias, Luca Ronconi, Elio De Capitani, Peter Stein, Otomar Kreica, Elio Petri, Terry Hands, Egisto Marcucci, William Gaskill, Langhoff e altri con i quali Sciaccaluga ha collaborato assiduamente) per così tanto tempo non può essere un demerito. A prova di questo c’è il fatto che i grandi anni del Teatro Stabile sono stati quelli di codirezione tra Ivo Chiesa e Luigi Squarzina, periodo in cui le regie le faceva quasi tutte Squarzina e gli attori erano praticamente sempre gli stessi. Durante quel periodo quella del Teatro Stabile era probabilmente una delle tre o quattro compagnie teatrali più importanti d’Europa e la sua forza risiedeva nell’essere una compagnia unita, affiatata: agli attori bastava uno sguardo per accordarsi. Questo è uno dei motivi per cui io non condivido il pensiero di chi sostiene che il regista di un teatro pubblico debba durare in carica per massimo cinque anni e poi cedere il ruolo a qualcun altro. E’ come se ad una grande orchestra venisse richiesto di cambiare i musicisti e il direttore ogni settimana, sarebbe impossibile per loro produrre della musica apprezzabile.”

– Credi che la politica abbia avuto un’influenza sulla mancata nomina del Teatro Stabile di Genova a Teatro Nazionale?

“Non è stata una ragione politica o territoriale a mio parere. Lo posso escludere. Come dicevo prima, è più concreta l’idea che il pensiero del teatro oggi sia quella del “bisogna fare cose nuove”. Io credo che la mancata nomina del Teatro Stabile di Genova a Teatro Nazionale sia imputabile ad una “moda” di chi si occupa di teatro di pensare a tutti i costi che il nuovo sia meglio del vecchio. Sfortunatamente questa è una frase ricorrente anche nella politica italiana: rottamiamo tutto. Sicuramente lo Stabile di Genova non era un teatro da rottamare. Tuttavia, a livello territoriale, due anomalie ci sono: una è data dal Teatro della Pergola (a Firenze) che improvvisamente da qualche anno è diventato teatro di produzione e dove l’anno scorso hanno eletto il nuovo direttore artistico che è Gabriele Lavia (grande attore e regista) che è il tipico impresario di se stesso, privato. E’ vero che ha diretto lo Stabile di Torino e lo Stabile di Roma perché è un artista importante, ma il Teatro della Pergola non ha nessuna tradizione di produzione. La Pergola è stato accorpato con il teatro di Pontedera (teatro questo di sperimentazione e ricerca) ed è diventato Teatro Nazionale. Il che è abbastanza incredibile. L’altro caso un po’ stravagante è dato da Napoli, che ha improvvisamente aperto una scuola di recitazione (condizione essenziale per essere riconosciuto Teatro Nazionale) il cui direttore è Luca De Filippo, il quale si merita ogni possibile plauso in quanto, suppongo, dovrà rinunciare alle sue tournée per poter insegnare e tramandare la difficile arte ai giovani che si iscriveranno alla neonata Scuola Napoletana .”

Sono passati quaranta minuti. Tre sigarette e due telefonate.

Guardo la scrivania di legno e penso che forse la situazione della cultura in Italia è come un tavolo disordinato a cui si cerca di dare un ordine apparente. E allora si impilano libri e carte sparse, si creano nomine, si fanno concorsi e nuove classifiche. TRIC e tricks. Ma in fondo si sa che è solamente una posa. Che basta spostare un foglio e tutto sarà nuovamente disordinato.

(Biancalice Sanna – immagine da internet)

Incontro la Maestra Tina in via Cairoli, è furibonda.

La settimana scorsa, mi racconta, ho finito il giro delle scuole del circondario. Ogni anno, ad inizio anno scolastico, vado a trovare i miei bambini che sono andati in prima elementare, parlo con le maestre e vedo come stanno. Ma non riuscivo a trovare O. Pensando che fosse tornata in Bangladesh sono andata al negozio di frutta e verdura del papà per avere notizie.

Quando mi vede il papà mi accoglie sorridendo, gli chiedo della bambina e mi dice che è a casa con l’ultima nata. – E la scuola? – Quale scuola? Mi risponde lui. – In Italia tutti i bambini e le bambine devono andare a scuola. Se no vengono i Carabinieri. Il padre si scusa, dice che non sapeva, che da loro non usa. – Mi aiuti lei maestra! E così l’ho accompagnato a fare l’iscrizione a scuola. Ma pensa, quanti mesi ha perso O. di scuola e quanti mesi ha perso la scuola per lavorare con O.? Una bimba sveglia, curiosa, che ha voglia di imparare.

Ma come è possibile che una bambina nata in Italia, che ha fatto la scuola materna nel nostro paese, ad un certo punto sparisca così? Quale sistema di vigilanza abbiamo? La domanda della maestra è importante, e io la ringrazio. Se non ci fosse lei, che di sua iniziativa e utilizzando il suo tempo libero, va a trovare i “suoi bambini”, nessuno si sarebbe accorto di O. E chissà se ci sono altre O. che vivono chiuse tra le mura domestiche ad allevare fratellini, a cucinare e a lavare, a soli sei anni, magari di fianco a casa nostra, che hanno condiviso la stessa aula dei nostri figli l’anno precedente.

(Arianna Musso)

Si sa che le informazioni non si trasmettono soltanto con parole dette o scritte, ma in larga misura anche per immagini.

Pure le città – e qualsiasi altro territorio – narrano le proprie vicende non tanto con le rare iscrizioni apposte nei secoli qua e là, quanto attraverso tutto il complesso di testimonianze visive costituite dagli innumerevoli manufatti realizzati dalle generazioni che le hanno vissute e trasformate, anche in modi radicali, ma con esiti quasi sempre armoniosi e organici alle preesistenze, finché non hanno preso il sopravvento materiali, tecniche e mentalità propri della civiltà industriale, nella banale omogeneità e ripetitività seriale dei suoi prodotti, infarciti per giunta di disastrosi fraintendimenti formali quando si pretende di realizzare “in stile”.

Gli intonaci con le loro rifiniture superficiali e colori, i serramenti, le pavimentazioni, le recinzioni, gli arredi urbani e altri elementi solo in apparenza insignificanti – e ritenuti sostituibili a piacere – costituiscono in realtà, nella loro autenticità, ciò che connota gli specifici luoghi, distinguendoli l’uno dall’altro ed esprimendone lo spirito.

Troppo spesso si interviene in modo sconsiderato, con uno stillicidio continuo di perdite irreversibili e rimpiazzi incongrui che, in modo irrimediabile, impoveriscono e rendono standardizzato l’ambiente in cui si vive o nel quale si accolgono i forestieri, mortificandone l’identità, l’interesse, la piacevolezza e il fascino, con la progressiva cancellazione, per sempre, di quanto fu vissuto da chi ci precedette e dei messaggi – percepiti spesso inconsciamente – che esso sarebbe in grado di trasmettere se opportunamente tutelato.

Di tanto in tanto capita di imbattersi in interventi in controtendenza, attenti al valore dell’esistente e risultato di una felice interazione tra committenti di intelligente e colta sensibilità e maestranze capaci, detentrici di saperi tramandati nel tempo.

Un bell’esempio, che a occhi poco accorti può sembrare di scarso rilievo ma che in realtà è da prendere a modello, ce lo fornisce il recente ripristino del portone in legno di un caseggiato nel centro storico genovese, in vico del Campanile delle Vigne. Un semplice intervento di manutenzione, ma condotto nel migliore dei modi.

Vecchio e malandato, pesante, con problemi nella chiusura e di non eccezionale valore artistico e storico, ma autentico, avrebbe potuto essere sostituito con un anonimo manufatto moderno, magari realizzato imitando il vecchio, come talvolta si fa con tristi risultati. Così si sarebbe però prodotta l’ennesima perdita di una tessera di quel grande mosaico che è la città antica, in cui ogni elemento, anche quello apparentemente meno importante, contribuisce al mantenimento di tutto l’insieme nella sua genuinità, da tramandare il più a lungo possibile a coloro che verranno dopo di noi. I condòmini hanno deliberato di affidare il loro oggetto a un bravo falegname nei dintorni, esperto nel ripristino di serramenti logori – si occupa anche di persiane alla genovese e altro – il quale lo ha portato nel suo laboratorio in piazza dell’Amor Perfetto e, in alcune settimane di lavoro, lo ha rimesso in sesto, verniciato a regola d’arte con un bel verde scuro lucido, lustrati gli ottoni, aggiustati i cardini sgangherati e riposizionato le due ante, ora perfettamente funzionanti e con una gran bella figura. Il tutto per una spesa inferiore a 1500 euro, assai meno di quanto sarebbe costato un analogo portone nuovo e con un risultato di gran lunga migliore.

I condòmini hanno deliberato di affidare il loro oggetto a un bravo falegname nei dintorni, esperto nel ripristino di serramenti logori – si occupa anche di persiane alla genovese e altro – il quale lo ha portato nel suo laboratorio in piazza dell’Amor Perfetto e, in alcune settimane di lavoro, lo ha rimesso in sesto, verniciato a regola d’arte con un bel verde scuro lucido, lustrati gli ottoni, aggiustati i cardini sgangherati e riposizionato le due ante, ora perfettamente funzionanti e con una gran bella figura. Il tutto per una spesa inferiore a 1500 euro, assai meno di quanto sarebbe costato un analogo portone nuovo e con un risultato di gran lunga migliore.

Interventi corretti ed esemplari come questo non dovrebbero essere lasciati all’iniziativa di singoli particolarmente sensibili e consapevoli, ma dovrebbero essere gestiti dagli enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela di un patrimonio che non può ridursi a un numero limitato di casi eccezionali sottoposti a vincolo, ma che è rappresentato dall’intero contesto. Occorrerebbe lavorare su più fronti: da un lato elaborare una normativa che più che imposizioni proponga suggerimenti per ben operare, con incentivi anche economici; dall’altro promuovere una capillare azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con esempi e indicazioni pratiche sulle modalità di intervento, i materiali, le tecnologie e le opportunità concrete costituite dalle imprese e dagli artigiani in grado di effettuare quanto richiesto, offrendo in tal modo pure un sostegno a realtà lavorative di alto livello ma spesso in sofferenza e che meritano di essere salvaguardate.

(Ferdinando Bonora – fotografie dell’autore)

|

Il Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso, a Torino, racconta la storia delle teorie dello scienziato che studiò genio, follia e delinquenza con la convinzione di poter riconoscere i tipi umani attraverso il metodo sperimentale, con misurazioni e rilevazioni morfologiche del corpo.

Le teorie, superate, dello studioso, sono affrontate criticamente nel percorso museale: si evidenziano sia i caratteri del metodo lombrosiano che gli errori che commise, mettendo in luce le conseguenze che ne derivarono.

Nella sala principale campeggia lo scheletro di Lombroso stesso, che, a dimostrazione dell’immensa fiducia che aveva nella scienza e nel suo metodo, lasciò come ultima disposizione testamentaria quella di essere esposto al pubblico, insieme alla serie di reperti raccolti nel corso della sua ricerca.

Alla fine dell’esposizione alcuni pannelli aiutano il visitatore a contestualizzare storicamente ciò che ha visto e a riportarlo al presente, illustrando le evoluzioni legislative e gli avanzamenti metodologici della criminologia.

L’esposizione può non essere adatta ad ogni pubblico ed ad ogni età, per via della materia trattata e dell’impatto visivo che crani, calchi e maschere di cera dei condannati, insieme ad armi e corpi del reato possono generare.

Eppure la pioggia di commenti negativi che il museo ha ricevuto su Tripadvisor ha ben altra origine: la maggior parte delle critiche accusa il museo di razzismo nei confronti dei caratteri fisiognomici del Meridione e ne reclama la chiusura immediata.

Quel che appare chiaro è che, nei visitatori che si sono espressi in questo modo, non esiste la percezione della distanza storica che separa l’osservatore dall’oggetto rappresentato.

La coordinata temporale viene completamente ignorata e non compare alcuna consapevolezza del fatto che sia trascorso più di un secolo e mezzo di scoperte e innovazioni scientifiche dalla formulazione delle teorie lombrosiane.

L’osservatore partecipa dell’oggetto osservato e qualsiasi tentativo di comprensione (questo dovrebbe essere lo scopo di un museo) muore sul nascere, alla mercé di pulsioni emotive e giudizi di pancia. Manca quella che potrebbe essere definita “la prospettiva etica”: in antropologia il termine “emic” si riferisce al punto di vista degli attori sociali, alle loro credenze e ai loro valori, “etic” al contrario attività riferimento alla rappresentazione dei medesimi fenomeni ad opera del ricercatore o osservatore esterno.

Per visitare un museo è necessario uscire dalla “prospettiva emica” e riconoscere la distanza storica che separa dall’idea rappresentata, con un’operazione concettuale che, rendendoci estranei ad essa, ci permette di comprenderla appieno.

Qual è il rischio di approcciarsi alla storia senza avere l’idea della distanza e privi di una “prospettiva etica”, da osservatore esterno? Si finisce, in questo caso, a prendere di mira un museo che assolve degnamente al compito di offrire una testimonianza storica.

Ma si rischia anche, in altri contesti, di divenire manipolabili alle strumentalizzazioni storiche che quotidianamente ci vengono propinate.

Possiamo chiedere la chiusura di tutti i luoghi che ricordano lati oscuri della storia dell’umanità, da Buchenwald ai musei della “stregoneria”, oppure possiamo comprendere, capire, apprendere: bisogna scegliere se affidarci agli umori di pancia oppure al senso critico.

(Eleana Marullo – foto dell’autrice)

A chi nei mesi scorsi fosse passato in Vico Papa, sotto Via della Maddalena (vedi OLI 365), poteva capitare di ascoltare musiche inconsuete: erano le prove del gruppo vocale ‘Le vie del Canto’, nato nel 2006 e specializzato da anni in musica popolare, canti partigiani e di lotta. Ma questa volta il repertorio era del tutto differente: canti popolari della settimana santa, provenienti da tutta Italia, da Ceriana in Liguria a Diamante in Calabria, passando per Sessa Aurunca in Campania.

Da tempo non cantavo in un coro, ma la passione che anima questo gruppo e la bellezza dei canti mi hanno affascinato e mi sono fatto coinvolgere. Dopo le prove, il concerto col titolo “E la Madonna si missò ‘n cammine”, che si è tenuto l’11 aprile all’Oratorio SS. Nazario e Celso di Genova Sturla.

Come recitava il programma di sala, questi canti, che siano sardi, salentini, grichi, calabresi, usano modalità narrative che risalgono alle Sacre Rappresentazioni di epoca medioevale. I riti della settimana Santa sono ancor oggi tramandati, spesso grazie alle Confraternite, per la loro forza poetica e per l’originalità della loro forma espressiva.

Non è necessario essere credenti per apprezzare la spiritualità di questi canti, dove protagonista è il dolore straziante di una madre che si aggira dolente in cerca del figlio. Chiunque sia il figlio. Chiunque sia la madre.

Alla galleria d’immagini di Paola Pierantoni abbiamo associato il canto “All’arie, all’arie” di Pisticci (Matera)

(Ivo Ruello)

|

| Botticelli Gemäldegalerie – Berlino |

Ormai è vietato un po’ ovunque. Se ti beccano può succedere che ti minacci un sorvegliante – l’ho vista sa! – e ti assalga un senso di paura, con fuga mentale verso la tua rubrica, con un solo, fondamentale quesito: conosco un avvocato?

E’ vietato, ma alcuni non possono farne a meno, come i ludopatici attaccati alle macchinette, loro non riescono a separarsi da quella che hanno al collo sempre pronti allo scatto E’ vietato qui, in Italia. Mentre a Berlino, Amsterdam, New York c’è molta libertà a condizione che si eviti con cura di utilizzare il flash. Accade così che le opere d’arte italiane, in territorio nazionale, siano per un pezzetto di qualcun altro e che questo qualcuno decida che è vietato fotografarle.

Ma non ho il flash! – sorride il visitatore indicando l’innocente macchinetta

No. E’ vietato – risponde il sorvegliante

Ma perché? Non capisco

Perché no

Non c’è logica nella scelta di proteggere gli affreschi del Beato Angelico dallo scatto fotografico quando su di loro impatta una luce che non è certo a basso consumo energetico. E se è vero che questo divieto è dovuto al commercio di poster, cartoline, borse, magneti da frigo, legittimo chiedere chi mai abbia autorizzato lo stato italiano e cedere le immagini di opere d’arte, impedendo di fatto, al visitatore pagante, di fotografarle.

Succede a Firenze, ma anche nella Basilica di Santa Caterina a Galatina, dove il sacrestano si affretta a mostrare le cartoline esposte dicendo di comprare quelle. E succede anche in Val d’Aosta, al Castello d’Issogne, dove il divieto di fotografare gli interni si estende, come bolla pontificia, fino al cortile e alla cinquecentesca fontana del Melograno. Con la differenza che lì il divieto dicono l’abbia imposto la Regione senza nemmeno darsi la pena di riprodurre due cartoline.

Ma, con l’espansione di smartphone e tablet, qualcuno si sta rendendo conto dell’assurdità della norma e propone una svolta.

Nell’attesa, occhio allo scatto.

(Giovanna Profumo – foto dell’autrice)

Infiniti si susseguono i compianti sullo spreco dell’incredibile ricchezza storica, artistica e paesaggistica che l’Italia ha ereditato dalla sua storia.

Potremmo essere ricchi solo di questo, se sapessimo, se volessimo: lo si sente ripetere spesso, soprattutto in questi tempi di crisi.

Tutto resta sul fondo della nostra amarezza per il presente, finché non prende vita come acuto senso di vergogna quando ci capita un contatto diretto con una di queste nostre meraviglie disprezzate.

Così nei giorni scorsi, a Paestum. Non servono parole, bastano le immagini.

(Paola Pierantoni – Foto dell’autrice)

La mostra ‘Donna Faber – lavori maschili, sessismo e altri stereotipi‘, al Ducale, purtroppo è rimasta aperta per un tempo troppo breve, e noi l’abbiamo vista troppo tardi, così ve ne diamo notizia solo ora.

Anticipiamo però che è possibile procurarsi il bel catalogo scrivendo a: info@donnafaber.it , costo 8 euro.

La mostra, realizzata dal Laboratorio di sociologia visuale della Università di Genova e dall’Associazione culturale 36° Fotogramma, è frutto di un interessante intreccio tra fotografia e sociologia, discipline che nascono nello stesso periodo storico, la seconda metà dell’800, e ‘condividono la medesima curiosità nei confronti della società’. Prendono però subito strade diverse, la prima tesa a diventare arte, la seconda a essere riconosciuta come scienza.

A partire dagli anni ’60 e ’70 negli USA, con la nascita della fotografia di reportage, le strade della fotografia e della sociologia iniziano a convergere. Le lega l’interesse ‘a indagare la realtà quotidiana‘ e l’impegno a focalizzare l’attenzione pubblica sui fenomeni sociali.

Il ‘fenomeno sociale’ indagato dal Laboratorio di sociologia visuale dell’Università di Genova è quello delle donne nei cosiddetti lavori maschili. Il metodo è stato quello di intrecciare le conoscenze che venivano da un’indagine sociologica basata sulle interviste, a quelle che venivano da immagini utilizzate come ‘strumento per far emergere e comprendere aspetti della complessità altrimenti sfuggenti’.

Alcuni pannelli offrono a chi visita la mostra delle chiavi di lettura e degli spunti di riflessione. Intanto viene motivata la scelta ‘di adottare un uso non sessista della lingua italiana, utilizzando solo termini femminili (a volte volutamente forzando la mano) per indicare la professione delle donne da noi fotografate e intervistate’. Così incontriamo la Direttora d’orchestra, la Maestra d’ascia, la Minatora.

Lo stridore che si avverte nel confrontarsi con questi termini dà la misura di quanto profondamente sia radicata in noi quella che Emanuela Abbatecola, responsabile della ricerca, indica come ‘la gerarchizzazione del femminile e del maschile nel nostro dominio simbolico’.

Il linguaggio, infatti ‘non è mai neutro e le parole plasmano inconsapevolmente il nostro pensiero’. Agire sul linguaggio, scrive Abbatecola, forse non è sufficiente, ma ‘agire politicamente sulle parole non costa nulla, ed è forse una delle poche piccole grandi rivoluzioni che possiamo scegliere di agire nel nostro quotidiano’.

Mentre giro per la mostra penso che tutte le immagini comunicano una condizione di solitudine e di eccezionalità. Le donne che si trovano in queste miniere, o di fronte a queste orchestre, o in una cucina ma in qualità di Chef , dice uno dei pannelli, hanno ‘violato un dominio simbolico non scritto’. Cosa vera sia per le donne, sia per gli uomini, quando scelgono (o si trovano) in lavori culturalmente non conformi al loro genere. Ma quando è Lui a trasgredire ‘sarà facilmente messo su un piedistallo diventando agli occhi di tutti e di tutte ‘il migliore’ … mentre per Lei la discriminazione non è solo in ingresso, ma sembra persistere a lungo, o comunque a rimanere in agguato, puntando su un progressivo e logorante processo d’invalidazione’.

Ma quando è Lui a trasgredire ‘sarà facilmente messo su un piedistallo diventando agli occhi di tutti e di tutte ‘il migliore’ … mentre per Lei la discriminazione non è solo in ingresso, ma sembra persistere a lungo, o comunque a rimanere in agguato, puntando su un progressivo e logorante processo d’invalidazione’.

Solo una piccola stanza e niente gigantografie per questa mostra, ma molto pensiero e molto lavoro da cui la Fondazione Ansaldo (vedi ‘Scatti d’Industria con omissioni’ su Oli 391) avrebbe parecchio da imparare.

Molte informazioni si trovano sul sito http://www.donnafaber.it/

(Paola Pierantoni – Foto di Ivo Ruello – Altra immagine da Internet)

La mostra ‘Scatti di industria -160 anni di immagini dalla Fototeca Ansaldo’, aperta fino al 30 novembre, espone splendide fotografie che però non sono accompagnate né da date, né da didascalie, né da pannelli che le inquadrino storicamente.

L’unico orientamento è fornito da un piccolo depliant che, per trentacinque delle immagini esposte, ne indica oggetto e data; ad esempio: ‘Caldaia navale, 1913’. Alcune restano invece del tutto anonime.

Se si ha la fortuna di capitare quando inizia la visita guidata, alcuni dati di contesto si riescono a recuperare, altrimenti il visitatore può solo affidarsi alla suggestione delle gigantografie, o di alcuni brevi filmati centrati sulle principali produzioni Ansaldo: navi, treni, energia. Può bastare? Forse, ma solo per i pochi che possono contare su una propria memoria storica, o su personali approfondimenti e letture. E gli altri?

Poi ci sono i veri e propri ‘buchi’.

Il depliant informa che ‘Nella fototeca Ansaldo sono state a tutt’oggi raccolte oltre 400mila fotografie, a partire da metà dell’800’; e che oltre alla documentazione delle produzioni industriali ‘Non mancano immagini su manifestazioni politiche e sindacali …‘ Materiale iconografico che insieme a una storia industriale, ne narra anche una politica e sociale, di cui però, nella mostra, si coglie solo una fuggevole traccia in uno dei filmati: alcune immagini di cortei accompagnate dal commento che gli anni 60 furono caratterizzati da instabilità economica e tensioni sociali. Che ne sarà stato, ci si chiede, di tutti i decenni successivi? E dei lavoratori, non solo ‘all’opra chini‘, ma soggetti creativi dei loro diritti?

Del tutto assente poi un gigantesco fatto economico, culturale e sociale, e cioè che dal 1915 al 1918 la produzione bellica Ansaldo fu garantita dall’impiego di donne al posto degli uomini impegnati al fronte.

Solo a Genova, nei vari stabilimenti Ansaldo (Fiumara, Sestri, Meccanico di Sampierdarena, Stabilimento artiglierie, Stabilimento Metallurgico Delta, Stabilimento fonderie e artiglierie) nel 1917 lavoravano 3606 donne. Erano zero prima del 1915, e sarebbero subito crollate a 526 nel 1919, dovendo cedere il loro lavoro agli uomini che tornavano.

Questo passaggio, per quanto ‘effimero’, ebbe un’importanza determinante perché modificò la coscienza di sé delle donne, l’immaginario collettivo che delle donne aveva la società, ed anche l’ergonomia: i documenti del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale invitavano infatti gli industriali a ‘predisporre opportunamente gli impianti e le attrezzature delle nuove officine per le donne’ segnalando, come esempio da seguire, la Meccanica Lombarda di Monza ‘per i soddisfacenti risultati ottenuti con l’uso di manodopera femminile, agevolando quest’ultima con opportuni e intelligenti dispositivi di manovra meccanica di pezzi pesanti’. Per la prima volta l’industria pesante, pressata dall’urgenza bellica, si doveva confrontare con la ‘diversità femminile’.

Girando per la mostra ad un certo punto si incappa nell’immagine di un gruppo di donne, sorridenti nonostante l’inquietante scritta sullo sfondo, ma è impossibile sapere quale sia la fabbrica, l’anno, il contesto. Bisogna farsi un giro sulla rete per scoprire che sono operaie dello Stabilimento Metallurgico Delta, anno 1937, e bisogna riprendere in mano la tesi di laurea di Roberta Barazzoni: “Il lavoro femminile all’Ansaldo durante la prima guerra mondiale”, anno accademico 1985/86, per inquadrarla storicamente: in questa fabbrica le operaie, del tutto assenti prima della guerra, nel 1918 arrivarono a 340, per crollare a quarantuno nel 1919: alcune di loro devono esserci ancora nella fotografia esposta in questa mostra, condannate una volta di più al silenzio su di sé e sulla loro storia.

Il depliant dice che quello della Fototeca Ansaldo “E’ un patrimonio fotografico che merita di uscire dalle sale studio della Fondazione ed essere conosciuto da un pubblico vasto e diversificato”. Verissimo, ma bisogna farlo altrimenti.

(Dati tratti dalla Tesi di Laurea di Roberta Barazzoni: “Il lavoro femminile all’Ansaldo durante la prima guerra mondiale”, e dall’Archivio Donne FLM, presso Archimovi.

Per un ulteriore approfondimento: Estratto da ‘8 Marzo 2005: Donna, salute, storia’ dello Sportello Sicurezza della Cgil

(Paola Pierantoni – fotografie dalla rete)