Sono cinque mesi che la furia dell’acqua ha devastato il nostro territorio, portandosi via tutto quello che incontrava.

Cinque mesi e tante cose sono cambiate, altre sono rimaste invariate, come cristallizzate sulla madre terra. Cinque mesi e la frana di Via Romana della Castagna a Quarto è sempre lì dove si è formata e ancora divide l’antica Aurelia in due parti, rendendo inaccessibile il passaggio.

Cinque mesi. Sembra di essere ritornati dietro nel tempo, in quell’antico percorso, priva di rumori, solo il suono del rio sottostante , forse gli abitanti del sito ora respirano in quel magico silenzio privo di mezzi e motori, ci si sta rassegando quasi increduli della risorsa inaspettata, ma cosa fare?

Si chiede quando si riaprirà quella strada, ma si potrà anche proporre di renderla oltre che sicura per i pedoni viandanti, magari accessibile solo dai residenti o comunque limitarne l’uso. Sebbene presto e come sempre sorgeranno nuove residenze per un cambio di destinazione d’uso che il Comune ha approvato proprio a pochi metri da quel rio dove è avvenuta la frana. Più case, più macchine più cemento più frane. Intanto l’antica Aurelia dopo quattro mesi resta divisa in due da macerie scivolate dal fu muretto a secco, memoria storica della nostra cultura.

Anche la frana di Via dell’Ulivo a Quinto, a due passi del cantiere di via Majorana è sempre lì, implacabile a sbarrare il passo.

(Ester Quadri – Foto di Ferdinando Bonora)

Categoria: Città

-

OLI 423: CITTA’ – In Via Romana più cemento, più macchine, più frane

-

OLI 423: COMUNE – Una modifica allo Statuto per salvare la partecipazione

Il Permesso a costruire è un atto autorizzativo che viene emesso dagli uffici comunali a seguito di un lungo percorso burocratico al termine del quale viene approvato un progetto edilizio. Sono soggetti al permesso a costruire tutte quelle opere quali posteggi interrati, edifici civili e industriali che in questi anni hanno cambiato l’aspetto di Genova.Spesso, il percorso burocratico edilizio avviene, nel pieno rispetto della legge, all’interno degli uffici stessi, e i cittadini vengono al corrente di queste opere solo a cose ormai fatte, quando il ritiro di un permesso potrebbe essere solo effettuato mediante un ricorso al TAR o per effetto di una delibera di Consiglio comunale, con danni nei confronti del richiedente il permesso e quindi con una probabile richiesta risarcitoria anche onerosa per il Comune.Un esempio di macchina burocratica in questo senso è il parcheggio di Piazza Solari, intercettato dai cittadini a poche ore dal rilascio del permesso (o meglio dalla consegna materiale di un permesso già firmato). Ancora oggi la situazione di quel posteggio è in forse, in quanto il titolo sarebbe valido se fossero consegnate le fidejussioni richieste, unico motivo al momento per il quale il bosco è ancora lì. Un altro caso, meno fortunato, è il parcheggio di via Cadighiara, dove è stato dichiarato l’inizio del cantiere.Per ovviare a questo problema, sfruttando un percorso di revisione dello statuto del Comune, il Movimento 5 Stelle ha prodotto un emendamento per introdurre un margine di sicurezza temporale che consenta ai cittadini la visione dei permessi a costruire attraverso il sito web del Comune, prima che questi siano firmati dai dirigenti, in modo da evitare le richieste di danni in caso di opposizione da parte di qualcuno. E’ stato proposto un termine di trenta giorni, trascorsi i quali senza inconvenienti il dirigente potrà firmare il permesso certo che il percorso di informazione sia effettivo, oppure valutare insieme all’assessorato eventuali opposizioni e richieste derivanti da un percorso “cieco” della pratica.Si tratta di una proposta semplice, che andrà adesso vagliata insieme al Segretario generale per il parere di legittimità e poi accolta (o meno) a livello politico dal Consiglio comunale.Certo è che il Movimento intende mettere i gruppi consiliari di fronte alla responsabilità di un eventuale “no” nei riguardi della cittadinanza genovese che chiede trasparenza e maggiore voce in capitolo sull’andamento dell’edilizia nella propria città.(Stefano De Pietro) -

OLI 422: CITTÀ – “Vola solo chi osa farlo”, da Antigone a Santa Maria in Passione

San Silvestro e Santa Maria in Passione, marzo 2015 Sulla vetta della Collina di Castello dove Genova nacque 2500 anni fa, accanto al complesso di San Silvestro ricostruito come sede universitaria di Architettura si estende Santa Maria in Passione, altro convento femminile dalla storia millenaria anch’esso devastato dalla seconda Guerra mondiale, che però giace ancora rovinato dai crolli bellici e postbellici, proprietà del Comune.

San Silvestro e Santa Maria in Passione, circa 1985 Contestualmente alla rinascita di San Silvestro, alla fine degli anni Ottanta si erano avviati consistenti lavori di sgombero delle macerie, ritrovando vani sepolti congelati al momento della distruzione, con affascinanti tracce della vita che vi si svolgeva: quasi una Pompei di pochi decenni prima con saloni, cucine, cisterne, scale, corridoi, scantinati, i parlatori e la grande lavanderia, oltre alla chiesa e al chiostro con giardino che erano rimasti sempre in vista. Saggi di scavo avevano indagato anche testimonianze dell’antichissimo insediamento preromano. Dal 1992, con l’intenzione di farne un parco archeologico co-finanziato dall’Unione Europea, si era proceduto alla messa in sicurezza delle strutture pericolanti, alla protezione dei resti con coperture moderne e alla ricostruzione della parte affacciata su via di Mascherona, adibita a sede dell’Osservatorio Civis, un ufficio comunale che forniva un eccellente servizio di documentazione e monitoraggio computerizzati, con la diffusione di informazioni sul centro storico, attività di sostegno della pianificazione urbana e ottimizzazione della gestione operativa degli interventi sul territorio.

San Silvestro e Santa Maria in Passione, circa 1985 Custodiva anche le chiavi della zona recintata, curandone la pulizia e l’ordinaria manutenzione e consentendone l’accesso al pubblico in occasioni particolari, come visite guidate o nel 1999 e 2005 le affollatissime Giornate di Primavera del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, durante le quali flussi ininterrotti di centinaia e centinaia di genovesi e no entrarono per la prima volta a scoprire tale inaspettato tesoro.

Subentrata nel 2007 la giunta Vincenzi a reggere la Civica Amministrazione con differenti indirizzi rispetto alla precedente, l’Osservatorio venne smantellato e sostituito da nuovi organismi collocati altrove, mantenendone però il sito web che consente di continuare ad accedere almeno in parte al patrimonio di dati raccolti.Attualmente quei locali ospitano il Centro antiviolenza e l’Ufficio cittadini senza territorio, realtà degnissime che però nulla hanno a che vedere con la specificità di un sito così ricco di significati e di storia e soprattutto che più non si curano del suo mantenimento. L’area delle rovine, scampata a un immaginifico progetto di ricostruzione come ampliamento della Facoltà e annessa biblioteca, rimase abbandonata a se stessa e preclusa alla città, nell’apatia degli enti che avrebbero dovuto occuparsene. Una squallida rugginosa ed eternamente provvisoria barriera in tubi Innocenti, rete metallica e filo spinato, in mezzo alla ricostruita piazza di San Silvestro, la separava dall’accesso ad Architettura, finché il 15 marzo del 2012 un gruppo di studenti e altri volontari che già si dedicavano a una sottostante zona verde utilizzata per sperimentazioni didattiche all’aperto e occasioni di incontro, da loro risistemata e battezzata Liberi Giardini di Babilonia (vedi Oli 345), in cui si parlava pure di analoghe azioni in salita della Misericordia e nei Giardini Rotondi) decise che i tempi erano maturi per abbattere lo sbarramento e occupare l’area non per sé, ma per riaprirla a tutti e in primo luogo agli abitanti nei dintorni.

San Silvestro

e Santa Maria in Passione, marzo 2015“L’inerzia burocratica e il rimbalzo delle responsabilità hanno portato a questa condizione di immobilismo e hanno fallito: per questo motivo un atto semplice, spontaneo, consapevole e risolutore trova legittimazione anche se varca i confini della consuetudine legalitaria. Ci assumiamo la responsabilità di questo gesto collettivo, perché crediamo nella necessità di tornare a pensare la società non solo come insieme di leggi, ma come sistema di valori etici, culturali e politici”, aggiungendo “Vola solo chi osa farlo”, citazione da Luis Sepúlveda.

E ancora: “Oggi dimostriamo quanto possa essere semplice ed efficace interagire con lo spazio pubblico in autonomia: la responsabilità individuale e collettiva è infatti il motore del nostro agire, giusto anche se illegale”.

Questo e molto altro hanno scritto – e non può non venire in mente Antigone, nodo cruciale della coscienza civile occidentale – nei comunicati che via via producono, frutto di matura riflessione politica alimentata da assemblee settimanali che non si esauriscono in teorizzazioni, ma producono azioni concrete come la faticosa pulizia dell’area invasa da arbusti e sterpaglie, bonificata e resa praticabile nell’ottobre 2014, con la massima attenzione al rispetto e alla salvaguardia dei resti poi commentati con visite guidate e apparati illustrativi, restituendole quella dignità di parco archeologico in nuce vagheggiato all’inizio.A dicembre si è avviata l’impegnativa organizzazione delle periodiche Raibe, le animate aperture al pubblico così chiamate ricordando gli antichi magazzini/mercati genovesi dal nome arabeggiante, d’ora in poi con cadenza mensile, ogni seconda domenica.

Video https://www.youtube.com/watch?v=XpDKYYXsDHI

Raiba, 8 marzo 2015 L’ultima è stata lo scorso 8 marzo, dal mattino a sera inoltrata, riuscitissima con folta partecipazione e attività di vario genere distribuite ovunque, come si può vedere nella pagina Facebook dei Liberi Giardini di Babilonia. Nel desolante panorama partitocratico locale e non solo, verso il quale la disaffezione e il disgusto dei cittadini stanno crescendo in modo sempre più preoccupante, questa esperienza di entusiasta gestione diretta di una sia pur minuscola porzione della polis da parte di chi vi abita o studia o lavora o desidera comunque prendersene cura – che tra l’altro la fotografa Federica De Angeli ha scelto quale stimolante tema per l’edizione 2015 del suo Corso di Fotografia Avanzata – rappresenta un vitale laboratorio di buona politica che le istituzioni, con le quali sono già avviati contatti, farebbero bene a non ignorare né sottovalutare, o ancor peggio ostacolare, ma favorire, senza tentare di fagocitarlo ma rispettandone l’autonomia e la libertà, come modello positivo per il diffondersi di analoghe pratiche di buon governo dal basso, qui a Genova e nel resto d’Italia.

Non siamo che agli inizi. Il seguito alla prossima puntata.

(Ferdinando Bonora – fotografie dell’autore) -

OLI 421: POLITICA – Don Farinella, anima della sinistra

“Noi oggi abbiamo bisogno di una politica orgogliosa del proprio primato, da esercitare senza alcuna subalternità: una politica capace di ascoltare e decidere velocemente. Perché dobbiamo essere veloci, liberarci delle zavorre di chi non vuole mai cambiare e correre, in Italia e in Liguria”. Così Raffaella Paita sul Secolo XIX di lunedì 16 febbraio.

Recentemente mi è stato fatto notare che in quest’ode al turbo, comunque e a tutti costi, c’è un’eco del passato, una certa visione del mondo, decisamente futurista. In questo caso futu-lista.

Corsa, cambio di passo, velocità, in ambito Pd, potrebbero diventare argomenti per una tesi. Ma nell’intervento della candidata c’è qualcosa di più: la volontà di imporre un modello preciso di alleanze, quando, dichiarando di volersi rivolgere a tutta la “società ligure”, scrive “basta con la ripartizione di ruoli tra centro e sinistra”. Là dove con centro si vorrebbe dire anche destra, ma non si fa per pudore elettorale.

La mutazione genetica del Pd in Liguria si compie plasticamente sulla scia della politica di Renzi, ma ha origini più antiche, a partire dal tacito accordo che vedeva i due Claudii (Scajola e Burlando) spartirsi il territorio della regione. In momenti topici di Claudii ne abbiamo collezionati tre (quando si aggiungeva il Riva, quello dell’Accordo di Programma per l’Ilva)

Per questo sarebbe – o sarebbe stato – importante cogliere l’appello di don Farinella che, in base ad una tradizione genovese che vede alcuni preti (Gallo, Balletto, Tubino) in prima linea nella difesa degli ultimi e nelle battaglie politiche, ha chiamato a raccolta nella sua chiesa chi alle prossime elezioni presenta programmi simili o si definisce ancora di sinistra, un’assemblea tesa prendere atto che da soli – sia M5S che i gruppi di sinistra – perdono, un invito a chi è disorientato per tutto quanto sta accadendo a tornare ad “occuparsi di politica”.

“La storia indica la strada, non i nostri desideri che possono restare anche sterili. O si vuole cambiarne il corso o si vuole esserne solo testimoni e testimoni inutili.” ha detto Farinella.

Pare che ad oggi, quest’appello all’unità, non abbia avuto ascolto. Alice Salvatore a San Torpete, il 13 febbrai, non è venuta e Paolo Putti che, comunque, nei Cinquestelle, rappresenta l’ala critico-costruttiva non è parso intenzionato a farsi carico di un “percorso” unitario, consapevole che, dopo aver abbracciato l’estrema antipolitica grillina, con molta difficoltà i militanti liguri potrebbero convergere un’area caratterizzata da forti componenti partitiche (Sel, Sinistra Pd, Tsipras).

Sarebbe necessario un miracolo.

E’ probabile che in assenza di una lista credibile a sinistra in molti rinunceranno a votare, con buona pace della Paita, capace in extremis forse di coinvolgere i civatiani . In assenza di un miracolo, restano, per chi fosse interessato alla Liguria due testi “Il libro bianco sulla Liguria” promosso da Controvento e “L’Italia che Vorrei. Ripartire dalla Liguria” voluto da don Farinella.

Se per ora non “podemos” i due libri potrebbero diventare spunto per parlare veramente di programmi futuri. Senza fretta.

Ma, dopo le elezioni, cosa resterà di questa voglia di far polituca?

(Giovanna Profumo – foto dell’autrice) -

OLI 421: TURISMO – Non è una città per turisti

Bel colpo, complimenti!

Siamo a Genova in Strada Nuova, oggi via Garibaldi. Dal 2006 riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità nell’ambito del complesso dei Palazzi dei Rolli, l’originale sistema che tra 1576 e 1664 individuò e classificò circa 160 dimore private in grado di offrire degna ospitalità di Stato ai forestieri illustri.

Trascorrono i secoli, cambiano gli stranieri e soprattutto il concetto di accoglienza. Il sontuoso palazzo che nel Cinquecento fu di Angelo Giovanni Spinola ospita oggi una banca dall’altisonante nome tedesco, ma il cartello posto all’entrata esprime una considerazione per coloro che vi si affacciano a dir poco insultante e molto genovese, secondo certi standard attuali. “PROPRIETÀ PRIVATA / Si pregano i / Sigg. Visitatori / di non / sporcare / l’atrio / BENI SOTTO TUTELA”.

La falsa cortesia del “Si pregano i Sigg. Visitatori” si stempera subito nel perentorio invito a “non sporcare l’atrio”, dando a chiunque del potenziale sozzone. Il tutto sormontato da una lapidaria dichiarazione di proprietà privata, quasi che se fosse un bene pubblico potrebbe essere invece impunemente lordato. A rafforzare il concetto, il tutto è concluso dal’annotazione che si tratta di “beni sotto tutela”.Che ci si preoccupi della tutela del bene è chiaro anche per la cura con cui sono stati predispostii i vistosi cordoni corredati da targhe “VIETATO SEDERSI”, posti davanti ai due monumentali e solidi sedili in muratura concepiti e realizzati quattro secoli e mezzo fa per consentire a tutti di sostare, riposandosi nella bella atmosfera del vasto atrio affrescato. Essi sono tuttora in perfetto stato di conservazione, malgrado le innumerevoli terga che si sono appoggiate nel tempo sui loro lastroni di ardesia. A titolo di confronto, nell’atrio del poco distante Palazzo Rosso – di proprietà pubblica – due ben più delicate panche in legno dipinto sono a completa disposizione di chi desidera sedervisi. Evidentemente i responsabili della gestione di questo palazzo paventano orde di barbari invasori pronti a stravaccarsi sui sedili per farne scempio e a bivaccare spargendo immondizie. Meglio prevenire, anche a costo di suscitare i commenti ora infastiditi e ora sarcastici di coloro – italiani e stranieri – che notano questi cartelli improntati a quella tipica genovesità fortunatamente sempre meno diffusa ma che stenta a morire, con la sua chiusura così ben sbeffeggiata da Fabrizio Casalino nell’esilarante ridoppiaggio di celebri film, giocato sul tema dell’accoglienza ligure:

Sia pur con le migliori intenzioni, le suddette scritte ottengono uno sgradevole effetto respingente che ben si lega alla generale sciatteria presente ovunque ormai da anni tra cantieri eterni, marciapiedi e strade sconnesse, aiuole rinselvatichite, arredi urbani trasandati (in primis i vergognosi, luridi e sgangherati vespasiani di via Turati e soprattutto piazza Caricamento, a due passi dall’Acquario e accanto alla sosta dei pullman di comitive allibite).

Genova è sicuramente “MORE THAN THIS” – come recita lo slogan del nuovo logo promozionale della città – ma fa ben poco per darlo a vedere. Cerchiamo tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, di dedicarci con impegno e orgoglioso entusiasmo a invertire la rotta.

(Ferdinando Bonora – fotografie dell’autore – filmato da internet) -

OLI 418: CITTÀ – Un portone esemplare

Si sa che le informazioni non si trasmettono soltanto con parole dette o scritte, ma in larga misura anche per immagini.

Pure le città – e qualsiasi altro territorio – narrano le proprie vicende non tanto con le rare iscrizioni apposte nei secoli qua e là, quanto attraverso tutto il complesso di testimonianze visive costituite dagli innumerevoli manufatti realizzati dalle generazioni che le hanno vissute e trasformate, anche in modi radicali, ma con esiti quasi sempre armoniosi e organici alle preesistenze, finché non hanno preso il sopravvento materiali, tecniche e mentalità propri della civiltà industriale, nella banale omogeneità e ripetitività seriale dei suoi prodotti, infarciti per giunta di disastrosi fraintendimenti formali quando si pretende di realizzare “in stile”.

Gli intonaci con le loro rifiniture superficiali e colori, i serramenti, le pavimentazioni, le recinzioni, gli arredi urbani e altri elementi solo in apparenza insignificanti – e ritenuti sostituibili a piacere – costituiscono in realtà, nella loro autenticità, ciò che connota gli specifici luoghi, distinguendoli l’uno dall’altro ed esprimendone lo spirito.

Troppo spesso si interviene in modo sconsiderato, con uno stillicidio continuo di perdite irreversibili e rimpiazzi incongrui che, in modo irrimediabile, impoveriscono e rendono standardizzato l’ambiente in cui si vive o nel quale si accolgono i forestieri, mortificandone l’identità, l’interesse, la piacevolezza e il fascino, con la progressiva cancellazione, per sempre, di quanto fu vissuto da chi ci precedette e dei messaggi – percepiti spesso inconsciamente – che esso sarebbe in grado di trasmettere se opportunamente tutelato.

Di tanto in tanto capita di imbattersi in interventi in controtendenza, attenti al valore dell’esistente e risultato di una felice interazione tra committenti di intelligente e colta sensibilità e maestranze capaci, detentrici di saperi tramandati nel tempo.

Un bell’esempio, che a occhi poco accorti può sembrare di scarso rilievo ma che in realtà è da prendere a modello, ce lo fornisce il recente ripristino del portone in legno di un caseggiato nel centro storico genovese, in vico del Campanile delle Vigne. Un semplice intervento di manutenzione, ma condotto nel migliore dei modi.

Vecchio e malandato, pesante, con problemi nella chiusura e di non eccezionale valore artistico e storico, ma autentico, avrebbe potuto essere sostituito con un anonimo manufatto moderno, magari realizzato imitando il vecchio, come talvolta si fa con tristi risultati. Così si sarebbe però prodotta l’ennesima perdita di una tessera di quel grande mosaico che è la città antica, in cui ogni elemento, anche quello apparentemente meno importante, contribuisce al mantenimento di tutto l’insieme nella sua genuinità, da tramandare il più a lungo possibile a coloro che verranno dopo di noi. I condòmini hanno deliberato di affidare il loro oggetto a un bravo falegname nei dintorni, esperto nel ripristino di serramenti logori – si occupa anche di persiane alla genovese e altro – il quale lo ha portato nel suo laboratorio in piazza dell’Amor Perfetto e, in alcune settimane di lavoro, lo ha rimesso in sesto, verniciato a regola d’arte con un bel verde scuro lucido, lustrati gli ottoni, aggiustati i cardini sgangherati e riposizionato le due ante, ora perfettamente funzionanti e con una gran bella figura. Il tutto per una spesa inferiore a 1500 euro, assai meno di quanto sarebbe costato un analogo portone nuovo e con un risultato di gran lunga migliore.

I condòmini hanno deliberato di affidare il loro oggetto a un bravo falegname nei dintorni, esperto nel ripristino di serramenti logori – si occupa anche di persiane alla genovese e altro – il quale lo ha portato nel suo laboratorio in piazza dell’Amor Perfetto e, in alcune settimane di lavoro, lo ha rimesso in sesto, verniciato a regola d’arte con un bel verde scuro lucido, lustrati gli ottoni, aggiustati i cardini sgangherati e riposizionato le due ante, ora perfettamente funzionanti e con una gran bella figura. Il tutto per una spesa inferiore a 1500 euro, assai meno di quanto sarebbe costato un analogo portone nuovo e con un risultato di gran lunga migliore.

Interventi corretti ed esemplari come questo non dovrebbero essere lasciati all’iniziativa di singoli particolarmente sensibili e consapevoli, ma dovrebbero essere gestiti dagli enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela di un patrimonio che non può ridursi a un numero limitato di casi eccezionali sottoposti a vincolo, ma che è rappresentato dall’intero contesto. Occorrerebbe lavorare su più fronti: da un lato elaborare una normativa che più che imposizioni proponga suggerimenti per ben operare, con incentivi anche economici; dall’altro promuovere una capillare azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con esempi e indicazioni pratiche sulle modalità di intervento, i materiali, le tecnologie e le opportunità concrete costituite dalle imprese e dagli artigiani in grado di effettuare quanto richiesto, offrendo in tal modo pure un sostegno a realtà lavorative di alto livello ma spesso in sofferenza e che meritano di essere salvaguardate.

(Ferdinando Bonora – fotografie dell’autore) -

OLI 416: CITTÀ – Quale promozione turistica?

“A POCHI MINUTI DA / A FEW MINUTES FROM / PALAZZO DUCALE”, esclama un grande pannello sistemato da non molto nel cortile minore di Palazzo Ducale a Genova – quello che affaccia su piazza De Ferrari, di grande passaggio – con una pianta semplificata del centro cittadino.

Vi sono evidenziati alcuni importanti poli culturali, con linee rosse che suggeriscono i percorsi per raggiungerli e, nella fascia in basso, indicazioni pratiche sulla localizzazione, gli orari di apertura, le distanze e i tempi per raggiungerli a piedi o in autobus. Sono citati anche i due organismi che hanno prodotto tale informazione: “Genova Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura” e “Genova Musei”, che fa capo all’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune.

Compaiono solo complessi museali, oltre ovviamente lo stesso Palazzo Ducale. Una scelta di campo limitata, che sulle prime può apparire riduttiva, ma che in fin dei conti è condivisibile, in una città antica che è un unico grande monumento in cui c’è molto altro da trovare, conoscere e godere, la cui presentazione avrebbe però creato qui un farraginoso sovraccarico di dati e annullato l’efficacia di questo sintetico strumento promozionale.

Fissiamo pure l’attenzione sui musei, come luoghi in cui si concentrano variegate testimonianze del passato e del presente, lasciando la scoperta di tutto il resto all’autonomia dei visitatori.

Ma perché soltanto questi?

Vediamo infatti il Museo del Risorgimento, i Musei di Strada Nuova, il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, il Museo di Sant’Agostino, il Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce; oltre all’Acquario di Genova, anch’esso a pieno titolo museo naturalistico, con animali vivi e non imbalsamati. E basta, in una città con ben altra ricchezza di strutture analoghe.Non è difficile immaginare il criterio col quale sono stati selezionati: salvo prova contraria, si tratta degli unici musei civici presenti nell’area rappresentata e gestiti direttamente ed esclusivamente dal Comune; a parte il Ducale – dove ci si trova – e il famoso Acquario, che in virtù di un’eccellente strategia promozionale è ancor oggi impropriamente considerato da molti, fuori Genova, il principale motivo – se non l’unico – per venire da noi e quindi può anche starci, come riferimento e rimando di grande notorietà.

Se davvero è così, il pannello in questione risulta indecente, irritante e inaccettabile.

Vogliamo promuovere la città nel suo insieme, o soltanto un settore della sua amministrazione?

Intendiamo privilegiare le esigenze dei visitatori e dell’intera collettività, o soltanto di coloro che si occupano di una parte dei beni accessibili al pubblico – di cui non sono proprietari, ma gestori per conto della comunità – e che hanno prodotto questo invito?

Ai turisti, e anche ai residenti, interessa poco sapere se il tale museo fa capo al Comune piuttosto che allo Stato, o a una realtà ecclesiastica o privata, se non come informazione accessoria che arricchisce la conoscenza storica, ma non incide sulla sua sostanza di tessera di un vasto mosaico, la quale ha senso anche e soprattutto nel suo rapporto organico con tutto il resto, poco importa quale sia l’ente che se ne cura.

Dov’è il Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, appena al di là della piazza? Che fine ha fatto il Galata Museo del Mare, comunale ma con una gestione a sé stante che tocca anche la vicina Commenda di Prè? E il Museo del Tesoro di San Lorenzo, gioiello di fama mondiale tra gli addetti ai lavori, condiviso da Comune e Curia arcivescovile? E il Museo Diocesano? E il complesso conventuale e museale di Santa Maria di Castello? E il Museo dei Beni Culturali Cappuccini? E la magnificenza delle Gallerie nazionali di Palazzo Spinola e Palazzo Reale, proprietà dello Stato e non del Comune? E il Museo Luzzati a Porta Siberia? E la Villa del Principe, tuttora degli eredi di Andrea Doria?

Solo per citarne alcuni.

Continueremo a fare poca strada, se ciascuno continuerà a farla nel proprio carrugio.

(Ferdinando Bonora – fotografie dell’autore) -

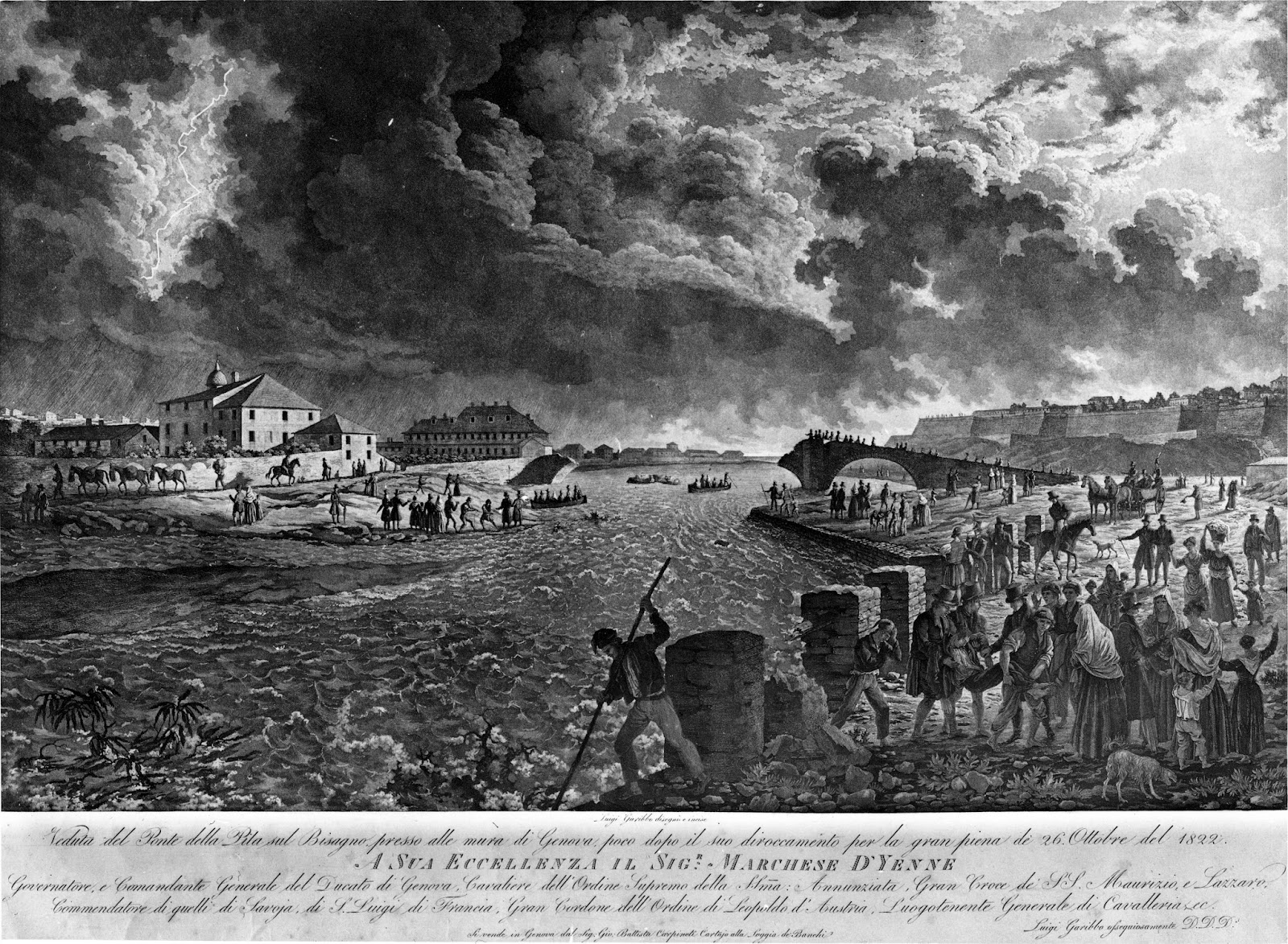

OLI 415: CITTA’ – Come se si stesse su un vulcano

Due rappresentazioni a confronto dello stesso territorio, con i torrenti Bisagno e Fereggiano, a 210 anni di distanza l’una dall’altra. Le avevamo già pubblicate dopo l’alluvione del 4 novembre 2011 (OLI 319), senz’altro commento che la didascalia:Sopra:

dall’Album topografico di Genova e suoi dintorni, penna ed acquerello colorato, circa 1797, Genova, Collezione Topografica del Comune, inv. n. 1127 (particolare).

Sotto:

da Google Earth, 9 agosto 2007.

Le ripubblichiamo ora tali e quali, aggiungendo stavolta alcune riflessioni.

Dopo tre anni la replica dello spettacolo è andata in scena quasi identica, ma più intensa e straziante, il 9 ottobre 2014. Solo l’orario della rappresentazione è cambiato: se fosse rimasto lo stesso, invece che a notte fonda, il numero delle vittime sarebbe stato ben maggiore dell’unico sventurato travolto dalla piena.

Di sicuro ci sono responsabilità degli amministratori locali – Comune e Regione – che non hanno diramato per tempo l’allerta fidandosi più di uno sballato modello previsionale che non dei loro occhi, che non potevano non vedere quant’acqua stesse precipitando da ore dal cielo.

Ma il preavviso non avrebbe comunque fermato la furia dei torrenti: i negozi, i laboratori, le cantine, i magazzini e gli altri locali a pianterreno o seminterrati sarebbero stati in ogni caso allagati.

Se – altra grave mancanza di chi gestisce il territorio – si fossero mantenuti gli alvei perfettamente puliti, sgombri da alberi, arbusti e cespugli che son pittoreschi a vedersi quando è bel tempo e ospitano animali selvatici, ma riducono di molto la portata nei momenti di piena, probabilmente si sarebbe ridotto il danno, però quasi certamente non si sarebbe evitato lo straripamento, data l’entità delle precipitazioni in relazione allo stato di un territorio ormai irreparabilmente compromesso da un secolo e mezzo di urbanizzazione sempre più intensa e irrispettosa di un ambiente che da sempre è soggetto per sua natura a periodiche inondazioni.

Luigi Garibbo dis. e inc., Veduta del Ponte della Pila sul Bisagno presso alle mura di Genova,

poco dopo il suo diroccamento per la gran piena de’ 26 Ottobre del 1822.Ben lo sapevano i nostri antichi, che nel medioevo costruirono il lunghissimo ponte di Sant’Agata (le poche arcate superstiti nel greto del Bisagno non sono che una minima parte delle originarie 28 che si estendevano da Borgo Incrociati fino alla chiesa di Sant’Agata, presso piazza Giusti) per garantire la continuità del transito anche nei momenti di piena.

Lo stesso fecero gli ingegneri sabaudi che nei primi decenni del XIX secolo realizzarono la nuova carrozzabile verso la Toscana, il cui primo tratto (via Minerva, oggi corso Buenos Aires) correva su un terrapieno sopraelevato di alcuni metri sul piano di campagna, in previsione delle rare ma sempre in agguato alluvioni che, allora come oggi, interessavano la piana estesa tra le odierne piazza Tommaseo e vie Galata e Cesarea. La strada fu abbassata solo con l’attuazione del piano regolatore del 1877, col quale, dopo l’annessione a Genova di sei comuni a levante del Bisagno nel 1873/’74, si disposero case dove prima erano orti.

Poco male se un tempo finivano sott’acqua per qualche ora campi coltivati e pochi edifici rurali sparsi qua e là.

Assai peggio è quanto avviene oggi e continuerà sicuramente ad accadere in futuro, senza rimedio, dato l’assetto assunto da questa porzione di città di cui, in modo assai poco lungimirante se non addirittura colpevole, si è consentito nei decenni lo sviluppo in tale area critica.

L’asfalto e le costruzioni hanno ricoperto le pendici delle colline impermeabilizzandole e obbligando la pioggia a correre in basso invece di essere parzialmente assorbita dal terreno, specie grazie alla speculazione edilizia dal secondo dopoguerra fino ad oggi, considerando pure i numerosi parcheggi interrati in gran voga negli ultimi anni. I corsi d’acqua nei fondovalle sono stati ridotti d’ampiezza e in parte nascosti sotto strade sicuramente funzionali e anche belle, come il viale Brigata Bisagno e Brigate Partigiane, ma esiziali nei momenti di piena: è ben noto come la portata di un fiume o torrente coperto si riduca di colpo in maniera considerevole nel momento in cui il pelo dell’acqua tocca la sommità del condotto, con conseguente esondazione.

Questo video impressionante, girato da una finestra dirimpetto e con drammatiche voci fuori campo, realizzato e pubblicato su Facebook da Maria Principalli, documenta quanto successo l’altra notte col Fereggiano:Chi risiede o lavora in queste zone deve purtroppo prendere atto di tale amara realtà, elaborare la consapevolezza che dopo periodi più o meno lunghi di quiete il dramma si ripresenta inesorabile, abituarsi a convivere con questo pensiero, agire di conseguenza.Nell’ultimo mezzo secolo la cadenza era all’incirca ventennale: 1953, 1970, 1992, 2011 (per limitarsi al bacino del Bisagno, senza parlare di altre zone altrettanto a rischio con tempi diversi). Ora dopo appena tre anni ci risiamo, complici i rivolgimenti climatici in atto a livello planetario. Non possiamo sapere quando sarà la prossima.

È come stare sulle pendici del Vesuvio, di cui con beata incoscienza molti godono il magnifico ambiente e lo splendido panorama, pur sapendo con fatalistica rassegnazione che prima o poi il vulcano si risveglierà e allora sarà la fine per la miriade di case che ospitano circa 600.000 abitanti, che si spera riescano a mettersi tutti in salvo coi piani di evacuazione da tempo predisposti. Ma laggiù accadrà una volta soltanto, qui invece chissà quante volte ancora, con l’acqua al posto del fuoco.

Occorre partire da questa considerazione, con realismo

Di sicuro si deve cominciare col perseguire almeno la riduzione del danno, curando la costante manutenzione e pulizia dei greti e monitorando di continuo l’efficienza dei tombini, investendo risorse economiche innanzitutto in queste azioni minute e assai poco d’immagine, ma utili per la collettività, piuttosto che in grandi opere visionarie.

Se i soldi non bastassero, si possono sempre coinvolgere i cosiddetti “angeli del fango” e nuovi volontari, in ricorrenti giornate di faticosa ma gratificante festa tutti insieme non a spalare fango, ma a prevenirlo periodicamente sotto il coordinamento organizzativo dei municipi. O avvalersi – se mai sarà avviato – del nuovo Servizio civile obbligatorio per tutti, come lo era il vecchio servizio miliate di leva, di cui si sta cominciando a parlare a livello nazionale.

Assai più impegnativo, ma indispensabile, è il completamento dello scolmatore del torrente Fereggiano e di altri rivi, per condurli a sfociare direttamente in mare attraverso una galleria solo in piccola parte scavata e poi interrotta per intricate vicende burocratiche e giudiziarie.

Ma poiché, come probabile, nonostante queste azioni gli eventi potranno comunque ripetersi, sia pur – si spera – con minore intensità e frequenza, è opportuno che si stabiliscano norme di comportamento per tali occasioni, da diffondere capillarmente tra la cittadinanza coinvolta affinché le faccia proprie, a partire dall’infanzia, stimolando anche la capacità di autonoma valutazione del rischio senza attendere i comunicati ufficiali. Qualcosa si era cominciato a proporre, anche con manifesti disegnati dalle scuole, ma molto resta ancora da fare.

Rimane il problema delle attività al pianterreno, già duramente provate nel 2011 e ora di nuovo ferite in modo gravissimo, con la prospettiva di esserlo ancora non si sa quando e quante volte. Altrettanto vale per i mezzi di trasporto privati, posteggiati ovunque nelle aree inondabili.

Quali soluzioni si potrebbero escogitare, che siano davvero praticabili e non fantascientifiche?

Sarebbe utile oppure no scoperchiare il Bisagno nel tratto terminale fino alla Foce, come alcuni sostengono, demolendo la copertura realizzata ottant’anni fa, rifatta con gran dispendio da poco ma soltanto a metà (alta incompiuta, per un’incredibile alluvione di ricorsi in un contesto dove l’accusa di tangenti è stata tangibile)? Ce la sentiremmo di annullare un’arteria di grande traffico, vanificare quanto già speso e alterare radicalmente un compiuto e valido contesto urbano degli anni Trenta?

Questi ed altri interrogativi possono essere materia di elaborazione per architetti, urbanisti e pubblici amministratori in diretto e costante confronto con i cittadini, con l’obiettivo di risolvere problemi vitali prima di abbandonarsi a sogni fantasmagorici e redditizi per pochi.

Il dibattito è aperto.

(Ferdinando Bonora)