Sopra: dall’Album topografico di Genova e suoi dintorni

, penna ed acquerello colorato, circa 1797, Genova, Collezione Topografica del Comune, inv. n. 1127 (particolare). Sotto: da Google Earth, 9 agosto 2007.Le ripubblichiamo ora tali e quali, aggiungendo stavolta alcune riflessioni.

Dopo tre anni la replica dello spettacolo è andata in scena quasi identica, ma più intensa e straziante, il 9 ottobre 2014. Solo l’orario della rappresentazione è cambiato: se fosse rimasto lo stesso, invece che a notte fonda, il numero delle vittime sarebbe stato ben maggiore dell’unico sventurato travolto dalla piena.

Di sicuro ci sono responsabilità degli amministratori locali – Comune e Regione – che non hanno diramato per tempo l’allerta fidandosi più di uno sballato modello previsionale che non dei loro occhi, che non potevano non vedere quant’acqua stesse precipitando da ore dal cielo.

Ma il preavviso non avrebbe comunque fermato la furia dei torrenti: i negozi, i laboratori, le cantine, i magazzini e gli altri locali a pianterreno o seminterrati sarebbero stati in ogni caso allagati.

Se – altra grave mancanza di chi gestisce il territorio – si fossero mantenuti gli alvei perfettamente puliti, sgombri da alberi, arbusti e cespugli che son pittoreschi a vedersi quando è bel tempo e ospitano animali selvatici, ma riducono di molto la portata nei momenti di piena, probabilmente si sarebbe ridotto il danno, però quasi certamente non si sarebbe evitato lo straripamento, data l’entità delle precipitazioni in relazione allo stato di un territorio ormai irreparabilmente compromesso da un secolo e mezzo di urbanizzazione sempre più intensa e irrispettosa di un ambiente che da sempre è soggetto per sua natura a periodiche inondazioni.

|

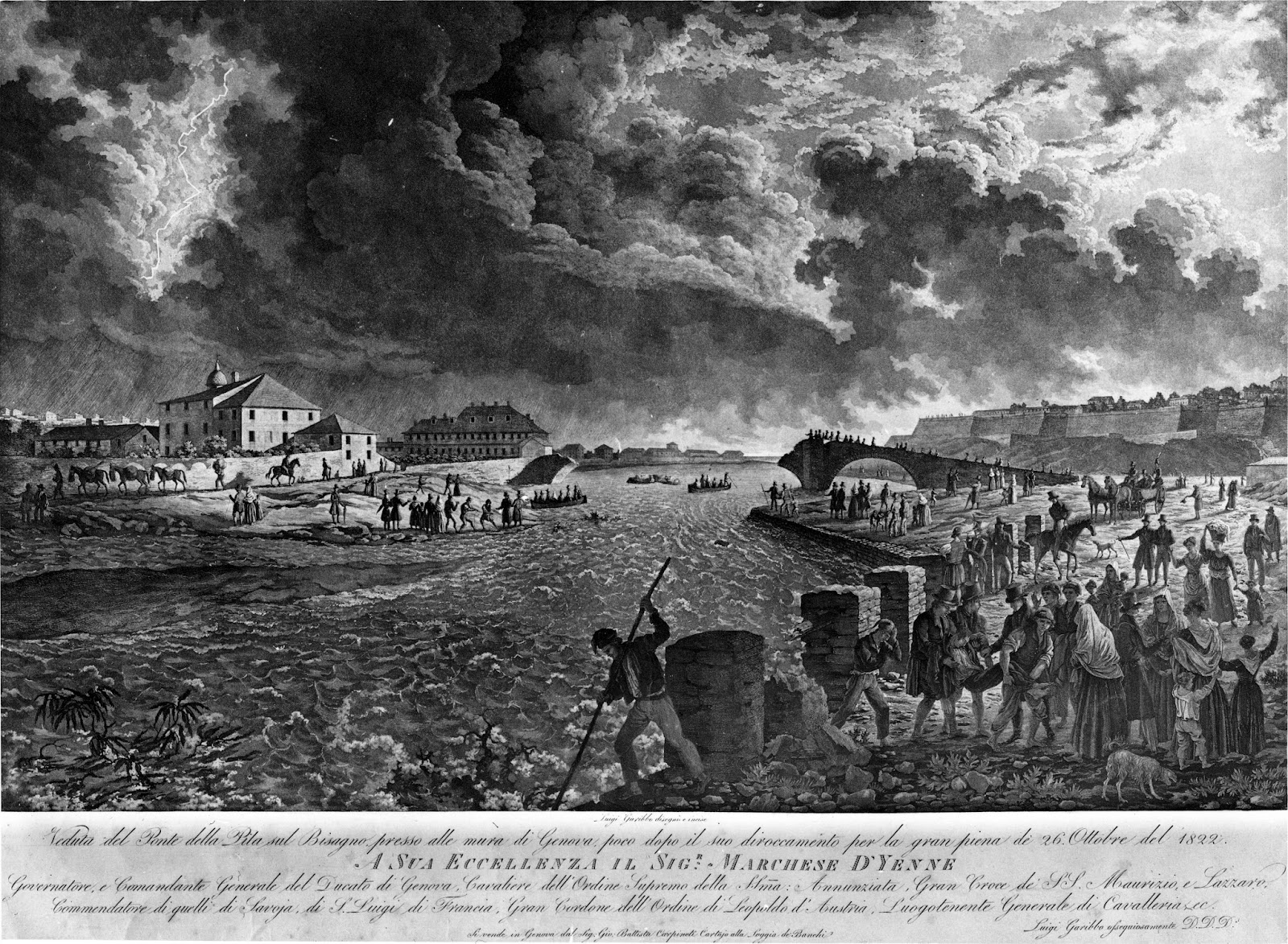

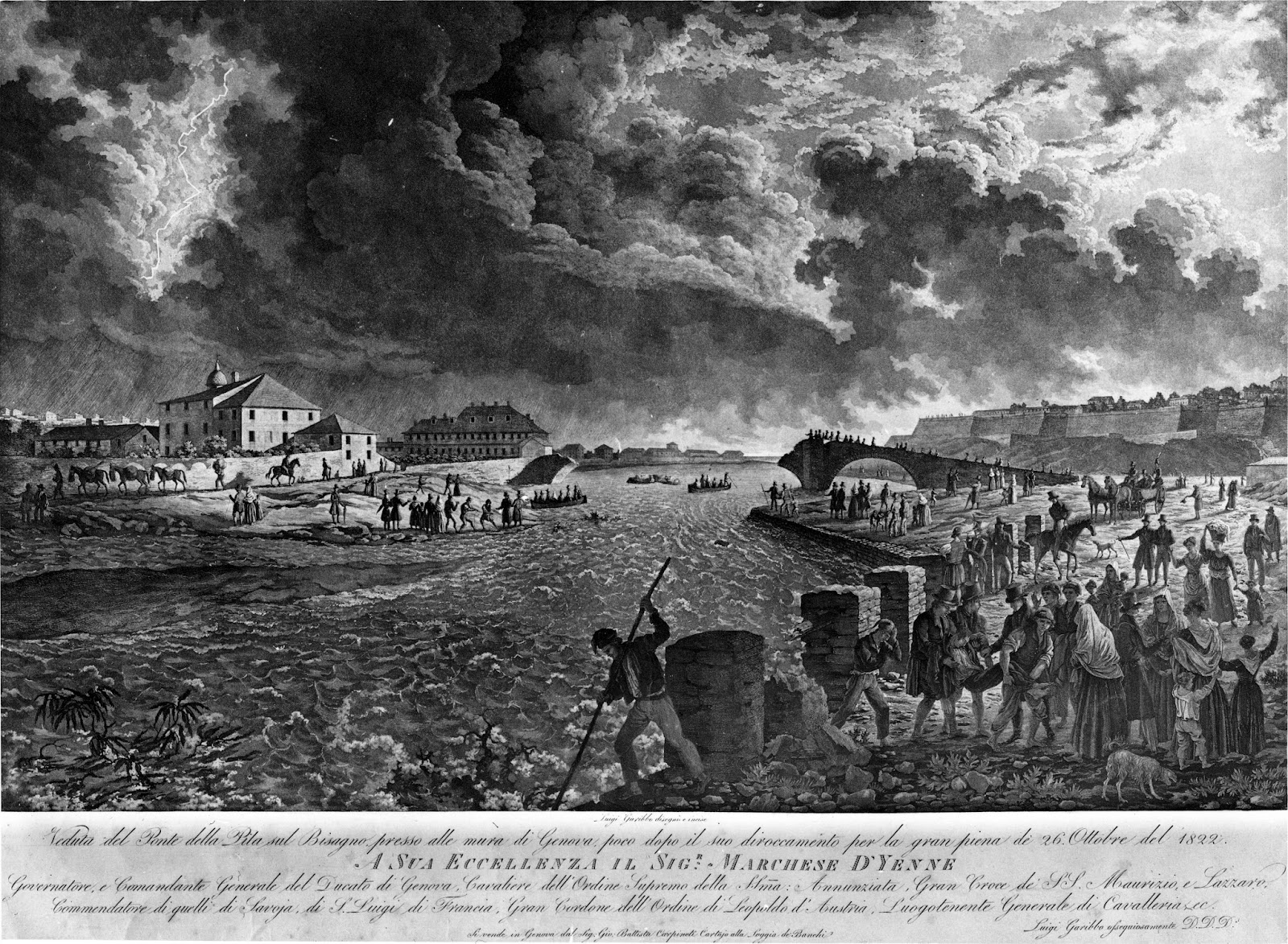

Luigi Garibbo dis. e inc., Veduta del Ponte della Pila sul Bisagno presso alle mura di Genova,

poco dopo il suo diroccamento per la gran piena de’ 26 Ottobre del 1822. |

Ben lo sapevano i nostri antichi, che nel medioevo costruirono il lunghissimo ponte di Sant’Agata (le poche arcate superstiti nel greto del Bisagno non sono che una minima parte delle originarie 28 che si estendevano da Borgo Incrociati fino alla chiesa di Sant’Agata, presso piazza Giusti) per garantire la continuità del transito anche nei momenti di piena.

Lo stesso fecero gli ingegneri sabaudi che nei primi decenni del XIX secolo realizzarono la nuova carrozzabile verso la Toscana, il cui primo tratto (via Minerva, oggi corso Buenos Aires) correva su un terrapieno sopraelevato di alcuni metri sul piano di campagna, in previsione delle rare ma sempre in agguato alluvioni che, allora come oggi, interessavano la piana estesa tra le odierne piazza Tommaseo e vie Galata e Cesarea. La strada fu abbassata solo con l’attuazione del piano regolatore del 1877, col quale, dopo l’annessione a Genova di sei comuni a levante del Bisagno nel 1873/’74, si disposero case dove prima erano orti.

Poco male se un tempo finivano sott’acqua per qualche ora campi coltivati e pochi edifici rurali sparsi qua e là.

Assai peggio è quanto avviene oggi e continuerà sicuramente ad accadere in futuro, senza rimedio, dato l’assetto assunto da questa porzione di città di cui, in modo assai poco lungimirante se non addirittura colpevole, si è consentito nei decenni lo sviluppo in tale area critica.

L’asfalto e le costruzioni hanno ricoperto le pendici delle colline impermeabilizzandole e obbligando la pioggia a correre in basso invece di essere parzialmente assorbita dal terreno, specie grazie alla speculazione edilizia dal secondo dopoguerra fino ad oggi, considerando pure i numerosi parcheggi interrati in gran voga negli ultimi anni. I corsi d’acqua nei fondovalle sono stati ridotti d’ampiezza e in parte nascosti sotto strade sicuramente funzionali e anche belle, come il viale Brigata Bisagno e Brigate Partigiane, ma esiziali nei momenti di piena: è ben noto come la portata di un fiume o torrente coperto si riduca di colpo in maniera considerevole nel momento in cui il pelo dell’acqua tocca la sommità del condotto, con conseguente esondazione.

Questo video impressionante, girato da una finestra dirimpetto e con drammatiche voci fuori campo, realizzato e pubblicato su Facebook da Maria Principalli, documenta quanto successo l’altra notte col Fereggiano:

Chi risiede o lavora in queste zone deve purtroppo prendere atto di

tale amara realtà, elaborare la consapevolezza che dopo periodi più o meno lunghi di quiete il dramma si ripresenta inesorabile, abituarsi a convivere con questo pensiero, agire di conseguenza.

Nell’ultimo mezzo secolo la cadenza era all’incirca ventennale: 1953, 1970, 1992, 2011 (per limitarsi al bacino del Bisagno, senza parlare di altre zone altrettanto a rischio con tempi diversi). Ora dopo appena tre anni ci risiamo, complici i rivolgimenti climatici in atto a livello planetario. Non possiamo sapere quando sarà la prossima.

È come stare sulle pendici del Vesuvio, di cui con beata incoscienza molti godono il magnifico ambiente e lo splendido panorama, pur sapendo con fatalistica rassegnazione che prima o poi il vulcano si risveglierà e allora sarà la fine per la miriade di case che ospitano circa 600.000 abitanti, che si spera riescano a mettersi tutti in salvo coi piani di evacuazione da tempo predisposti. Ma laggiù accadrà una volta soltanto, qui invece chissà quante volte ancora, con l’acqua al posto del fuoco.

Occorre partire da questa considerazione, con realismo

Di sicuro si deve cominciare col perseguire almeno la riduzione del danno, curando la costante manutenzione e pulizia dei greti e monitorando di continuo l’efficienza dei tombini, investendo risorse economiche innanzitutto in queste azioni minute e assai poco d’immagine, ma utili per la collettività, piuttosto che in grandi opere visionarie.

Se i soldi non bastassero, si possono sempre coinvolgere i cosiddetti “angeli del fango” e nuovi volontari, in ricorrenti giornate di faticosa ma gratificante festa tutti insieme non a spalare fango, ma a prevenirlo periodicamente sotto il coordinamento organizzativo dei municipi. O avvalersi – se mai sarà avviato – del nuovo Servizio civile obbligatorio per tutti, come lo era il vecchio servizio miliate di leva, di cui si sta cominciando a parlare a livello nazionale.

Assai più impegnativo, ma indispensabile, è il completamento dello scolmatore del torrente Fereggiano e di altri rivi, per condurli a sfociare direttamente in mare attraverso una galleria solo in piccola parte scavata e poi interrotta per intricate vicende burocratiche e giudiziarie.

Ma poiché, come probabile, nonostante queste azioni gli eventi potranno comunque ripetersi, sia pur – si spera – con minore intensità e frequenza, è opportuno che si stabiliscano norme di comportamento per tali occasioni, da diffondere capillarmente tra la cittadinanza coinvolta affinché le faccia proprie, a partire dall’infanzia, stimolando anche la capacità di autonoma valutazione del rischio senza attendere i comunicati ufficiali. Qualcosa si era cominciato a proporre, anche con manifesti disegnati dalle scuole, ma molto resta ancora da fare.

Rimane il problema delle attività al pianterreno, già duramente provate nel 2011 e ora di nuovo ferite in modo gravissimo, con la prospettiva di esserlo ancora non si sa quando e quante volte. Altrettanto vale per i mezzi di trasporto privati, posteggiati ovunque nelle aree inondabili.

Quali soluzioni si potrebbero escogitare, che siano davvero praticabili e non fantascientifiche?

Sarebbe utile oppure no scoperchiare il Bisagno nel tratto terminale fino alla Foce, come alcuni sostengono, demolendo la copertura realizzata ottant’anni fa, rifatta con gran dispendio da poco ma soltanto a metà (alta incompiuta, per un’incredibile alluvione di ricorsi in un contesto dove l’accusa di tangenti è stata tangibile)? Ce la sentiremmo di annullare un’arteria di grande traffico, vanificare quanto già speso e alterare radicalmente un compiuto e valido contesto urbano degli anni Trenta?

Questi ed altri interrogativi possono essere materia di elaborazione per architetti, urbanisti e pubblici amministratori in diretto e costante confronto con i cittadini, con l’obiettivo di risolvere problemi vitali prima di abbandonarsi a sogni fantasmagorici e redditizi per pochi.

Il dibattito è aperto.

(Ferdinando Bonora)