Se fosse ancora viva, avrei preso il telefono e l’avrei chiamata per dirle che il suo ultimo romanzo Emisferi è davvero bello. Sono certa che, con la sua voce rotonda, un po’ diffidente, mi avrebbe chiesto: “Davvero ti è piaciuto?”.

Sarebbe iniziata così una lunga telefonata nella quale avrebbe preteso le segnalassi eventuali dissonanze o buchi narrativi, perché Silvia Bonucci era esigente con se stessa e di una precisione martellante. Lo era sul lavoro – traduttrice per il cinema – nelle ostinate battaglie politiche, in tempi in cui i girotondi, senza grilli per la testa, sembravano a un passo dal dare una svolta al paese, e nella narrativa, sempre molto documentata, mai lasciata al caso.

Alla presentazione romana del libro, ad un anno dalla morte dell’autrice, è stato detto che Emisferi (ed. Fandango Libri) è il quarto di una serie di romanzi che ripercorrono eventi della storia d’Italia dai primi del Novecento ad oggi. Infatti Silvia nell’ultimo libro ci porta nel presente, a Roma, tra le stanze mentali di Elena, una donna di cinquantotto anni alle prese con il bilancio spietato che l’avvicinarsi della vecchiaia impone. Stanze mentali dove va in scena la vita matrimoniale della protagonista con un uomo già in pensione, mentre lei attende la “finestra” per lasciare l’impiego alla Asl, in un quotidiano in cui ogni personaggio, dal barbone che dimora fuori dal suo palazzo, ai figli inghiottiti nel precariato, all’anziana madre, è parte di un universo che richiede attenzione, cura, equilibrio. Elena è, nei fatti, la madre di oggi, preoccupata dal futuro dei figli, delusa per le attenzioni che loro non sanno darle, è la moglie di mezza età che, nonostante menopausa e annichilimento, non si vuole arrendere al grigiore, ma è anche figlia di una generazione di anziani, talvolta egoista e ostinata, incapace di dare il meglio di sé per quello che gli resta da vivere. L’esplosione, anticipata da sintomi lievi e narrativamente incalzanti, che coinvolgerà ogni personaggio, porterà il lettore nei corridoi di un ospedale, tra le pagine di una diagnosi dura, nell’attesa paziente di un possibile ritorno alla vita. Emisferi è un libro completo, attuale che descrive con parole intelligenti e calde la vita di molte famiglie di oggi e delle proprie donne, senza mai cedere al patetismo e alla banalità.

Chi volesse conoscere l’opera di Silvia Bonucci la troverà qui e nei suoi precedenti romanzi. Per chi le ha voluto bene Emisferi è la conferma che le persone straordinarie lasciano il segno anche se non sono più tra noi.

(Giovanna Profumo)

Categoria: Donne

-

OLI 429: LIBRI – Emisferi, l’ultimo romanzo di Silvia Bonucci

-

OLI 424: SANITA’ – Teresa e la cannabis

La sposa scende i gradoni di pietra, alle sue spalle si staglia il campanile grigio, la facciata d’ardesia a righe e Teresa, la mamma della sposa, la guarda commossa. E’ un sabato di giugno, i turisti ormai sciamano via, ancora una foto di quelle rocce a picco sul mare con la chiesina che pare fatta a carboncino, i matrimoni in quell’angolo di Liguria sono consueti, al più si spia se la bella ha gli occhi a mandorla, ché vengono fin qua per convolare a nozze.

Le giovani invitate scendono scalze fino al vicolo, i tacchi son dolori in quella discesa ma lei no, Teresa resiste, i suoi non sono tacchi a spillo, procede spedita nel suo vestito rosso verso l’imbarcadero e la vedi ondeggiare un po’, sarà il selciato pensi. Invece no. Il suo passo pare un tantino strascicato, morbida, una bruna bellezza mediterranea, dagli occhi grandi, che ti volti a guardare.

Sono passati pochissimi anni, ora Teresa ti guarda ancora con i suoi begli occhi scuri spalancati, vigili, ma non può parlare : una specie di parkinsonismo le sta divorando i movimenti, il respiro, la voce, a stento si muovono le labbra, forse vorrebbe sorridere.

Suo marito ha studiato, ha letto tutto quello che poteva leggere, ha scoperto che la cannabis rilassa i muscoli, il male più grande per Teresa, le contratture le procurano dolori infiniti, le rattrappiscono le mani, le gambe. Aveva chiesto come sperimentazione domiciliare che le si prescrivesse la cannabis e dopo mesi di attesa finalmente ne era stata concessa una modesta quantità per fare decotti: pochissima dalla Asl della città di residenza, mentre quella della provincia accanto ne prescrive sei volte tanto.

Dunque una discrezionalità che varia da ospedale a ospedale, troppa prudenza o altro che è meglio non dire, di fatto un trattamento sanitario diverso nella stessa Regione.

Non esiste dunque un protocollo a livello nazionale o strapotere del Titolo Quinto?

Purtroppo arriva una polmonite e il ricovero in ospedale: il coma farmacologico e la terapia di cannabis interrotta. I medici sono chiari, già l’hanno aiutata a respirare, l’hanno inserita nella terapia del dolore, morfina e stordimento, prassi consolidata, al diavolo dignità e migliore qualità di vita del malato.

Niente cannabis per Teresa, non c’è nessun protocollo che la preveda, la si può dare soltanto ai malati di Sla e sclerosi multipla.

Il marito di Teresa insiste, insiste almeno per alleviarle i dolori, infine il Comitato etico non si pronuncia, ma c’è un altro iter e si concede il decotto, tanto per provare e lei si sveglia dal coma, è tornata a guardarti, con quegli occhi belli che a tratti si riempiono di lacrime, vorrebbe parlare forse. Il compagno della vita ogni giorno è lì ad accarezzarle le mani, il viso, le parla, vorrebbe almeno lenirle il dolore delle contratture: con l’incoraggiamento di un dirigente illuminato i medici hanno acconsentito finalmente alla “sperimentazione ufficiosa” dopo mille giri burocratici, una dose ben più forte, con un’altra formula, ma la medicina però non è disponibile. Così è andato in Svizzera a comprare lo Sativex, con la prescrizione di un medico svizzero, uno spray a base di cannabis a dosi elevate.

Intanto il tempo è passato e la malattia è progredita, pur se Teresa ha di nuovo iniziato lentamente a muovere le mani, ad aprire meglio la bocca, fra lo scetticismo stupefatto dei medici e dopo tanta immobilità chissà.

Il suo amorevole compagno vorrebbe portarsi a casa Teresa, le vuole così bene, si conoscono dai banchi di scuola, spera di riuscire a farla parlare di nuovo, farla muovere, rimetterla seduta, ha buttato in fondo al cuore che cosa voleva ricordargli con le sue lacrime Teresa, che glielo aveva detto quando aveva scoperto la sua malattia senza ritorno e ancora riusciva a parlare: “Portami in Svizzera”.

Aveva ragione il cuore?

(Bianca Vergati – foto da internet) -

OLI 403: SOCIETA’ – Ceronetti, il sesso e la vecchiaia

“Asessuate? Hai capito? E’ una palla formidabile, scoperesti tutti i giorni, e chi ce l’ha detto a noi? Che nostra nonna aveva voglia di scopare?”

Nel gruppo ‘Generazioni di donne’ (*) del sesso in vecchiaia abbiamo iniziato a discutere da tempo, ed ora ecco un articolo di Ceronetti che si presenta come un invito a nozze, perché Ceronetti solleva un problema verissimo, ma lo declina, senza l’ombra di un dubbio, interamente al maschile.

L’articolo, comparso su La Repubblica di martedì 1 aprile sotto il titolo di ‘Mettiamo fine alla barbarie della vecchiaia senza sesso’, si apre con una citazione da Sofocle che nell’Edipo a Colono sintetizza perfettamente la cultura del suo tempo facendo dire al suo eroe che “la più grande sciagura per un uomo è una lunga vita”.

Affermazione rivoluzionaria oggi, tempi in cui invecchiamenti interminabili si accompagnano a infiniti escamotage tecnici, estetici, sociali per negare l’esistenza della vecchiaia.

Ora però, dice Ceronetti, questi vecchi che sempre più popolano le nostre città, e che “La geriatria contemporanea non abbandona neppure al di là dei cento”, sono le vittime di una barbarie medica, politica e sociale, che li esclude dal sesso, o dall’amore a sfondo sessuale, “a partire da un’età prossima alla settantina”.

Che fare? Ceronetti prende atto che è stata data qualche risposta alla solitudine sessuale dei disabili e dei carcerati, ma si chiede con inquietudine: “per i vecchi maschi, eterosessuali, coniugati o soli, si muoverà mai qualcuno?”Domanda interessante e legittima, ma zoppa senza la sua gemella speculare: “per le vecchie femmine, eterosessuali, coniugate o sole, si muoverà mai qualcuno?”.

Tale asimmetria non può che condurre a soluzioni sociali e politiche sghembe, come le ipotesi evocate dallo scrittore che, mentre allontana da sé il ricorso alla prostituzione “perché degrada l’uomo molto più della donna”, vagheggia una rinascita in forma moderna delle ierodule, le schiave sacre “che compivano un servizio presso tutti gli antichi templi d’Occidente come d’Oriente”, affidando la sua speranza al “riemergere secondo una socializzazione d’anno Duemila di quella sacralità femminile del corpo offerto liturgicamente per amore delle Divinità, che certissimamente non è mai morta”.

Ma le vecchie donne di oggi non hanno nella loro storia né ‘ieroduli’ da rievocare in forma moderna, né – più prosaicamente – prostituti.

E allora? Un’amica dice che non si può saltare questo passaggio, perché altrimenti l’uguaglianza tra i sessi non potrà davvero compiersi. Quindi bisognerà avere fantasia, essere capaci di ‘inventare’, perché finché persiste la prostituzione femminile come dato sociale unilaterale, tutto il resto non basta per parificare la situazione, né a livello concreto, né a livello simbolico. Si potrebbero immaginare dei luoghi dove è garantito che lì sesso è giusto, è corretto, che vi si può accedere senza umiliare gli uomini, come invece sono state umiliate le donne?

Luoghi che rappresentino pubblicamente la libertà delle donne di praticare il sesso potrebbero essere una tappa nel viaggio verso l’uguaglianza.

(*) Per notizie sul gruppo ‘Generazioni di donne: www.generazioni-di-donne.it

(Paola Pierantoni – Fotografie dell’autrice) -

OLI 403: PUBBLICITA’ – Alberi e piantine

Un maschio adulto (presumibilmente il padre) e un maschio giovanissimo (presumibilmente il figlio) piantano un albero nel giardino di casa. Il maschio adulto libera l’alberello dal vaso e insieme al maschio giovanissimo lo pianta nel terreno.

I due ridono e si scambiano occhiate complici mentre una femmina giovanissima (presumibilmente figlia del primo e sorella del secondo) sta a guardare, imbronciata ed esclusa, il rito primordiale che si svolge sotto i suoi occhi.

Solo piantine per le donne? A questo punto una femmina adulta (presumibilmente madre dei piccoli e moglie/compagna del maschio adulto) si affaccia alla porta e fa cenno alla femmina giovanissima. Insieme, si dirigono verso un’altra zona del giardino e la madre rinvasa per la figlia una piantina che poi la figlia mette sulla finestra di casa. Madre e figlia guardano la piantina e sorridono compiaciute ai maschi che hanno completato il loro lavoro innaffiando l’alberello.

E’ la pubblicità di uno yogurt che, ancora una volta, trasmette un messaggio pieno di contenuti discriminatori e sessisti. Infatti, mentre i maschi, in uno spazio esterno, piantano un arbusto destinato a diventare un grande albero che vivrà negli anni futuri, le donne, in uno spazio interno, travasano una piantina che concluderà la sua vita effimera su un davanzale. I maschi, quindi, fanno grandi cose destinate a durare e ad essere utili per tutti (il grande albero), mentre le femmine fanno piccole cose con un semplice valore di ornamento interno alla casa.

Maschi e femmine occupano, quindi, spazi diversi, con una diversa gerarchia di valori: la felicità sta nel riconoscere la propria diversità/inferiorità, accettarla e non invadere lo spazio esterno che i maschi occupano con tanto successo. Questa è la lezione che la madre impartisce alla figlia: non interferire, travasa la tua piantina e renditi conto che piantare grandi alberi non è per te.

Un messaggio pubblicitario non deve per forza mercificare il corpo della donna per essere considerato discriminatorio: anche in modo molto meno aggressivo si possono veicolare modelli e stereotipi profondamente lesivi della libertà femminile.

(Paola Repetto – Foto Paola Pierantoni) -

OLI 402: STORIA – Né partito, né marito

Ci sono libri che conducono dentro a pezzi di storia della città che è come se non fossero stati mai perché rimasti, fino a quel momento, solo nelle memorie individuali di qualche decina, o centianio, di persone, o magari congelati in qualche archivio, destinati a restare senza voce fino a che qualcuno (qualcuna, in questo caso) non ha deciso di andarseli a guardare, di pensarci su, per tradurli poi in storie raccontabili.

Il 12 marzo, presso la Sala Clerici della Biblioteca Berio, c’è stata la presentazione di uno di questi libri: “Né partito, né marito”, di Graziella Gaballo, studiosa e autrice di saggi e monografie sulla storia delle donne.

L’idea di questo libro, racconta, le era venuta due anni fa, alla presentazione del video ‘Donne in Movimento’ realizzato da Archimovi, ed aveva scoperto che a Genova c’erano degli importanti fondi documentari sui movimenti delle donne: il Fondo Archinaute, il Fondo Coordinamento Donne Flm, il Fondo “Generazioni di Donne”. Di fronte a questa ricchezza documentaria, che davvero è una specialità genovese, non aveva resistito al desiderio di trarre dei fili dalla somma un po’ anarchica di documenti nata dalla conservazione spontanea delle protagoniste di quelle vicende.

Decisione preziosa, come quella a suo tempo delle autrici di “Non è un gioco da ragazze”, mediazione necessaria a costruire la storia, senza cui tutto il lavoro di raccolta e cura condotto per anni da tante donne sarebbe inutile.

Il titolo del libro deriva da uno slogan, tracciato sul selciato di Piazza De Ferrari la notte del 7 marzo 1978, quando una cinquantina di femministe si diedero un notturno appuntamento in piazza per attaccare manifesti e scrivere frasi e slogan sui muri, a contestazione della manifestazione dell’8 marzo, ai loro occhi ormai troppo istituzionale e priva di combattività. La notte divenne drammatica: interventi della polizia, spari, arresti. Poi iniziative di solidarietà, processo, condanne.

La presentazione del libro alla Berio Da questo spunto iniziale parte un’accuratissima, documentata, puntigliosa ricostruzione del movimento femminista a Genova, in tutte le sue molteplici articolazioni: dalla mappatura dei collettivi genovesi che si formarono nei primissimi anni ’70 (nel 1971 Genova è stata sede delle primissime esperienze femministe in Italia), alla successiva esperienza del ‘femminismo sindacale’ (i Coordinamenti Donne Flm e le 150 ore delle donne, nati nel 1976). E poi: le pratiche politiche dell’autocoscienza, la frequentazione della psicoanalisi, i temi della riflessione femminista con epicentro nella sessualità, il tragitto dall’emancipazione alla liberazione, il pensiero della differenza; le letture condivise: le riviste e i libri ‘di quegli anni’; le battaglie politiche: divorzio, aborto, violenza sessuale.

Corredato da note molto precise e accurate, da un’ottima bibliografia, da immagini bellissime, da un indice di nomi che è in sé un percorso nella storia della città, è un libro da leggere!

Il giorno della presentazione alla Berio una non giovane coetanea mi dice: “sono qui perché mi ci ha portato mia figlia” … bellissima inversione di ruolo tra generazioni che fa da specchio alle parole con cui il libro si conclude: “Tocca a noi farci radici e costruire consapevolmente una genalogia: perché non resti un vuoto storiografico, e perché la memoria storicizzata fornisca a chi è venuto dopo strumenti di conoscenza e consapevolezza”.

Potete trovare il libro presso: Assolibro di C.so Buenos Aires (Augustus); Libreria Einaudi di salita Pollaioli; Books’in di vico Fieno; Falso Demetrio di via San Bernardo; su IBS, o, infine, prendendo contatto con Archimovi.

(Paola Pierantoni – Foto Luciana Brunod) -

OLI 401: POLITICA – La vittoria delle donne sconfitte

Dunque, in Parlamento donne di diverso orientamento hanno stretto un’alleanza, contrapponendosi alle decisioni e alle omissioni dei rispettivi partiti di riferimento, rappresentandola simbolicamente con la scelta del colore bianco, usato nel recente passato nelle manifestazioni contro il femminicidio.

In questo modo hanno dimostrato che le donne sono ancora capaci di atti di ‘disubbidienza’, e che la disubbidienza è necessaria se si vuole almeno tentare di inceppare il meccanismo di una politica fondata su accordi tra uomini fermamente e trasversalmente schierati a difesa della conservazione del loro status opponendosi, come osserva Chiara Saraceno (La Repubblica 11 marzo) a quelle che dovrebbero essere definite non ‘quote rosa’, ma “norme antimonopolistiche che impediscono la formazione di un ‘cartello’ basato sul sesso”.

Le donne si sono pubblicamente esposte, e sono state sconfitte.

Non ce l’hanno fatta contro l’attacco concentrico dell’incredibile ambiguità intrinseca al Partito Democratico, della deprimente viltà di menare la botta col volto coperto dal voto segreto (proposta da Forza Italia ma certo accolta con segreta gratitudine da molti del PD), e della desolante logica dei Cinque Stelle che giocano a fare gli alieni invece di diventare attori efficaci di democrazia.

Ma è avvenuto un importante fatto politico e culturale: le donne hanno messo in scena, pubblicamente, quello che lo storico Giorgio Galli – citato su La Repubblica del 11 marzo da Filippo Ceccarelli – definisce “un conflitto che non è stato oggetto in quanto tale di attenzione da parte degli storici. Come se fosse un fenomeno sociale secondario, ed è il conflitto maschile-femminile; ed è proprio da questo perenne, sommerso e indicibile incontro-scontro che vengono a crearsi le condizioni per la vita stessa degli uomini e delle donne”.

Se a seguito di questa vicenda riescono a filtrare sui giornali pensieri e consapevolezze figli della cultura femminista, c’è, nonostante tutto, da gridare alla vittoria, e da aprirsi alla speranza che, carsicamente, un cambiamento culturale sia dopotutto possibile.

Il fatto che le parlamentari abbiano condotto questa battaglia, e siano andate incontro a questo scacco, può aiutarle nel futuro a rafforzare la propria autonomia di pensiero, a rinunciare alla gratificazione dell’approvazione maschile, a non abbandonarsi alla illusione che i conflitti siano alle spalle. E non solo in merito di leggi elettorali.

Certo, sarebbe stato bello vedere circolare questo brivido di autonomia anche tra le ministre. Speriamo che non si buttino questa giornata alle spalle, e che ripensino a quel che è avvenuto.

(Paola Pierantoni – immagine da internet) -

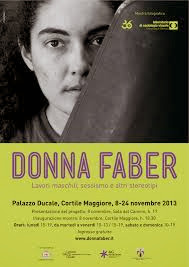

OLI 392: CULTURA – Donna Faber

La mostra ‘Donna Faber – lavori maschili, sessismo e altri stereotipi‘, al Ducale, purtroppo è rimasta aperta per un tempo troppo breve, e noi l’abbiamo vista troppo tardi, così ve ne diamo notizia solo ora.

Anticipiamo però che è possibile procurarsi il bel catalogo scrivendo a: info@donnafaber.it , costo 8 euro.

La mostra, realizzata dal Laboratorio di sociologia visuale della Università di Genova e dall’Associazione culturale 36° Fotogramma, è frutto di un interessante intreccio tra fotografia e sociologia, discipline che nascono nello stesso periodo storico, la seconda metà dell’800, e ‘condividono la medesima curiosità nei confronti della società’. Prendono però subito strade diverse, la prima tesa a diventare arte, la seconda a essere riconosciuta come scienza.

A partire dagli anni ’60 e ’70 negli USA, con la nascita della fotografia di reportage, le strade della fotografia e della sociologia iniziano a convergere. Le lega l’interesse ‘a indagare la realtà quotidiana‘ e l’impegno a focalizzare l’attenzione pubblica sui fenomeni sociali.

Il ‘fenomeno sociale’ indagato dal Laboratorio di sociologia visuale dell’Università di Genova è quello delle donne nei cosiddetti lavori maschili. Il metodo è stato quello di intrecciare le conoscenze che venivano da un’indagine sociologica basata sulle interviste, a quelle che venivano da immagini utilizzate come ‘strumento per far emergere e comprendere aspetti della complessità altrimenti sfuggenti’.

Alcuni pannelli offrono a chi visita la mostra delle chiavi di lettura e degli spunti di riflessione. Intanto viene motivata la scelta ‘di adottare un uso non sessista della lingua italiana, utilizzando solo termini femminili (a volte volutamente forzando la mano) per indicare la professione delle donne da noi fotografate e intervistate’. Così incontriamo la Direttora d’orchestra, la Maestra d’ascia, la Minatora.

Lo stridore che si avverte nel confrontarsi con questi termini dà la misura di quanto profondamente sia radicata in noi quella che Emanuela Abbatecola, responsabile della ricerca, indica come ‘la gerarchizzazione del femminile e del maschile nel nostro dominio simbolico’.

Il linguaggio, infatti ‘non è mai neutro e le parole plasmano inconsapevolmente il nostro pensiero’. Agire sul linguaggio, scrive Abbatecola, forse non è sufficiente, ma ‘agire politicamente sulle parole non costa nulla, ed è forse una delle poche piccole grandi rivoluzioni che possiamo scegliere di agire nel nostro quotidiano’.

Mentre giro per la mostra penso che tutte le immagini comunicano una condizione di solitudine e di eccezionalità. Le donne che si trovano in queste miniere, o di fronte a queste orchestre, o in una cucina ma in qualità di Chef , dice uno dei pannelli, hanno ‘violato un dominio simbolico non scritto’. Cosa vera sia per le donne, sia per gli uomini, quando scelgono (o si trovano) in lavori culturalmente non conformi al loro genere. Ma quando è Lui a trasgredire ‘sarà facilmente messo su un piedistallo diventando agli occhi di tutti e di tutte ‘il migliore’ … mentre per Lei la discriminazione non è solo in ingresso, ma sembra persistere a lungo, o comunque a rimanere in agguato, puntando su un progressivo e logorante processo d’invalidazione’.

Ma quando è Lui a trasgredire ‘sarà facilmente messo su un piedistallo diventando agli occhi di tutti e di tutte ‘il migliore’ … mentre per Lei la discriminazione non è solo in ingresso, ma sembra persistere a lungo, o comunque a rimanere in agguato, puntando su un progressivo e logorante processo d’invalidazione’.

Solo una piccola stanza e niente gigantografie per questa mostra, ma molto pensiero e molto lavoro da cui la Fondazione Ansaldo (vedi ‘Scatti d’Industria con omissioni’ su Oli 391) avrebbe parecchio da imparare.

Molte informazioni si trovano sul sito http://www.donnafaber.it/

(Paola Pierantoni – Foto di Ivo Ruello – Altra immagine da Internet) -

OLI 391: ANSALDO – Scatti d’Industria con omissioni

La mostra ‘Scatti di industria -160 anni di immagini dalla Fototeca Ansaldo’, aperta fino al 30 novembre, espone splendide fotografie che però non sono accompagnate né da date, né da didascalie, né da pannelli che le inquadrino storicamente.

L’unico orientamento è fornito da un piccolo depliant che, per trentacinque delle immagini esposte, ne indica oggetto e data; ad esempio: ‘Caldaia navale, 1913’. Alcune restano invece del tutto anonime.

Se si ha la fortuna di capitare quando inizia la visita guidata, alcuni dati di contesto si riescono a recuperare, altrimenti il visitatore può solo affidarsi alla suggestione delle gigantografie, o di alcuni brevi filmati centrati sulle principali produzioni Ansaldo: navi, treni, energia. Può bastare? Forse, ma solo per i pochi che possono contare su una propria memoria storica, o su personali approfondimenti e letture. E gli altri?

Poi ci sono i veri e propri ‘buchi’.

Il depliant informa che ‘Nella fototeca Ansaldo sono state a tutt’oggi raccolte oltre 400mila fotografie, a partire da metà dell’800’; e che oltre alla documentazione delle produzioni industriali ‘Non mancano immagini su manifestazioni politiche e sindacali …‘ Materiale iconografico che insieme a una storia industriale, ne narra anche una politica e sociale, di cui però, nella mostra, si coglie solo una fuggevole traccia in uno dei filmati: alcune immagini di cortei accompagnate dal commento che gli anni 60 furono caratterizzati da instabilità economica e tensioni sociali. Che ne sarà stato, ci si chiede, di tutti i decenni successivi? E dei lavoratori, non solo ‘all’opra chini‘, ma soggetti creativi dei loro diritti?

Del tutto assente poi un gigantesco fatto economico, culturale e sociale, e cioè che dal 1915 al 1918 la produzione bellica Ansaldo fu garantita dall’impiego di donne al posto degli uomini impegnati al fronte.

Solo a Genova, nei vari stabilimenti Ansaldo (Fiumara, Sestri, Meccanico di Sampierdarena, Stabilimento artiglierie, Stabilimento Metallurgico Delta, Stabilimento fonderie e artiglierie) nel 1917 lavoravano 3606 donne. Erano zero prima del 1915, e sarebbero subito crollate a 526 nel 1919, dovendo cedere il loro lavoro agli uomini che tornavano.

Questo passaggio, per quanto ‘effimero’, ebbe un’importanza determinante perché modificò la coscienza di sé delle donne, l’immaginario collettivo che delle donne aveva la società, ed anche l’ergonomia: i documenti del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale invitavano infatti gli industriali a ‘predisporre opportunamente gli impianti e le attrezzature delle nuove officine per le donne’ segnalando, come esempio da seguire, la Meccanica Lombarda di Monza ‘per i soddisfacenti risultati ottenuti con l’uso di manodopera femminile, agevolando quest’ultima con opportuni e intelligenti dispositivi di manovra meccanica di pezzi pesanti’. Per la prima volta l’industria pesante, pressata dall’urgenza bellica, si doveva confrontare con la ‘diversità femminile’.Girando per la mostra ad un certo punto si incappa nell’immagine di un gruppo di donne, sorridenti nonostante l’inquietante scritta sullo sfondo, ma è impossibile sapere quale sia la fabbrica, l’anno, il contesto. Bisogna farsi un giro sulla rete per scoprire che sono operaie dello Stabilimento Metallurgico Delta, anno 1937, e bisogna riprendere in mano la tesi di laurea di Roberta Barazzoni: “Il lavoro femminile all’Ansaldo durante la prima guerra mondiale”, anno accademico 1985/86, per inquadrarla storicamente: in questa fabbrica le operaie, del tutto assenti prima della guerra, nel 1918 arrivarono a 340, per crollare a quarantuno nel 1919: alcune di loro devono esserci ancora nella fotografia esposta in questa mostra, condannate una volta di più al silenzio su di sé e sulla loro storia.

Il depliant dice che quello della Fototeca Ansaldo “E’ un patrimonio fotografico che merita di uscire dalle sale studio della Fondazione ed essere conosciuto da un pubblico vasto e diversificato”. Verissimo, ma bisogna farlo altrimenti.

(Dati tratti dalla Tesi di Laurea di Roberta Barazzoni: “Il lavoro femminile all’Ansaldo durante la prima guerra mondiale”, e dall’Archivio Donne FLM, presso Archimovi.

Per un ulteriore approfondimento: Estratto da ‘8 Marzo 2005: Donna, salute, storia’ dello Sportello Sicurezza della Cgil

(Paola Pierantoni – fotografie dalla rete) -

OLI 389: ESTERI – Voci dalla stampa Internazionale

L’articolo della Reuters, ripreso dal Socialreader del 1 novembre 2013, parla di Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia dove le donne hanno raggiunto il livello di parità più alto al mondo e dove (Islanda) i poliziotti non portano armi. “Nel corso del tempo, i paesi scandinavi sono diventati moderni stati social democratici, dove la ricchezza è distribuita più uniformemente, l’istruzione è in genere gratuita fino all’università, e la rete di sicurezza sociale consente alle donne di lavorare comodamente e di costruire una famiglia. Le mamme scandinave non sono distrutte nel cercare l’equilibrio lavoro-famiglia: i genitori possono prendere un anno o più di congedo parentale retribuito. Ai papà è richiesto di essere partner alla pari nella cura dei bambini e pare che lo facciano con piacere.”Il Sud Africa (post apartheid) condanna il regime di apartheid israelianoL’articolo del Digitaljournal descrive la reazione della ministra degli esteri Sudafricana alla recente approvazione di Israele di 1.500 nuove case di coloni nella Gerusalemme Est occupata. Nkoana-Mashabane_ ha condannato la continua colonizzazione illegale di Israele nei territori palestinesi occupati, dicendo che le azioni dello stato ebraico la “tengono sveglia” durante la notte. ” L’ultima volta che ho guardato la mappa della Palestina non potevo andare a dormire. I suoi punti sono più piccoli di quelli delle homelands”, ha detto Nkoana-Mashabane riferendosi agli ex Bantustan, minuscole enclave dove milioni di sudafricani neri erano costretti a vivere durante la segregazione razziale dell’apartheid”. http://www.digitaljournal.com/article/361399Le reclute di al-Qaeda entrano in Siria attraverso nascondigli in TurchiaL’articolo del Teleghraph, del 30 ottobre 2013, spiega come “Centinaia di reclute di al-Qaeda vengono nascoste in covi nel sud della Turchia, prima di essere infiltrati oltre confine a condurre “jihad” in Siria” (..) “La rete di nascondigli sta permettendo un costante flusso di combattenti stranieri – tra cui britannici – per unirsi alla guerra civile nel paese, secondo alcuni dei volontari coinvolti”. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10415935/Al-Qaeda-recruits-entering-Syria-from-Turkey-safehouses.htmlTeppisti buddistiL’articolo di Yahoo, del 3 novembre 2013, racconta della morte in mare (costa occidentale di Myanmar) di almeno 72 rifugiati musulmani in fuga da Myanmar a causa della violenza esercitata nei loro confronti da parte della maggioranza buddista: “La maggior parte delle vittime sono state della minoranza musulmana a lungo perseguitata nel paese, la Rohingya, con i teppisti buddisti che gli danno la caccia a colpi di machete, catene di ferro e bastoni di bambù. L’ONU prevede che quest’anno l’esodo sarà dei più grandi mai registrati a causa della violenza”.Il più devastante attacco tedesco ordinato dalla seconda guerra mondialeL’articolo di Spiegel, del 30 ottobre 2013, parla della causa civile contro l’ufficiale tedesco che quattro anni fa ha ordinato un attacco in Afghanistan nel quale sono stati uccisi 91 civili. “L’esplosione ha ucciso un gran numero di persone, ad oggi non si sa esattamente quanti. Le Bundeswehr, forze armate tedesche, dicono che ne sono state uccise 91. Un rapporto della NATO è arrivato ad almeno 142 tra morti e feriti. Secondo la ricerca condotta dagli avvocati che rappresentano le vittime, sono morte 137 persone. Ciò che è chiaro, senza dubbio, è che questo è stato il più devastante attacco tedesco ordinato dalla seconda guerra mondiale”.Il re saudita e il pugnale di HitlerL’articolo di Haaretz del 3 novembre 2013 racconta del pugnale donato da Hitler al re dell’Arabia Saudita: “Il rapporto originale circa il pugnale di Abdullah viene da un libro del 2004 (La battaglia per l’Arabia Saudita), del libanese-americano, professore di scienze politiche, As’ad AbhKhalil. Scrivendo sul breve flirt tra la Germania nazista e l’Arabia Saudita del primo monarca Ibn Saud, AbhKhalil cita una “fonte americana privata” che ha visitato il palazzo reale saudita diverse volte. Egli dice che Abdullah “mantiene nei suoi possedimenti visualizzati un pugnale datogli da Hitler.” “il pugnale è stato regalato a suo padre. La mia fonte è un ex ambasciatore americano in Arabia Saudita che spesso sedeva con il re nel suo studio privato, dove il re (principe ereditario al momento), fumava liberamente cosa che è contraria a quanto impone la morale islamica dei Wahabiti sauditi. -

CARTOLINE DI OLI: Arezzo, in arte donne

23 agosto 2013: Una giornata ad Arezzo: oltre al tuffo nel passato, alle emozioni che questa città trasmette, così come le ha provate Roberto Benigni per averla scelta come ambientazione per il film La vita è bella, con gioia e con sorpresa i miei occhi non smettono di ammirare delle opere di arte contemporanea che si aprono davanti a vie, piazze e logge, siti storici che ho immortalato con la mia macchina fotografica. Si tratta dell’edizione 2013 di “Icastica Art Events”, cioè arte del rappresentare la realtà, quest’anno protagonista l’arte al femminile (www.icastica.it ),

23 agosto 2013: Una giornata ad Arezzo: oltre al tuffo nel passato, alle emozioni che questa città trasmette, così come le ha provate Roberto Benigni per averla scelta come ambientazione per il film La vita è bella, con gioia e con sorpresa i miei occhi non smettono di ammirare delle opere di arte contemporanea che si aprono davanti a vie, piazze e logge, siti storici che ho immortalato con la mia macchina fotografica. Si tratta dell’edizione 2013 di “Icastica Art Events”, cioè arte del rappresentare la realtà, quest’anno protagonista l’arte al femminile (www.icastica.it ),

manifestazione dell’espressività visiva attuale in oltre 20 luoghi tra siti storici per un percorso di oltre 4 Km. Il premio Icastica è la “Chimera”, simbolo della città di Arezzo ed è stato assegnata come Premio della Giuria a Kaarina Kaikkonnen, Finlandia: nelle sue opere gli oggetti si animano e ci parlano di storie, di persone, di lei; evocano fragilità, ma anche speranza e rigenerazione “Andare e venire”

(Angela Brancati – immagini dell’autrice)