|

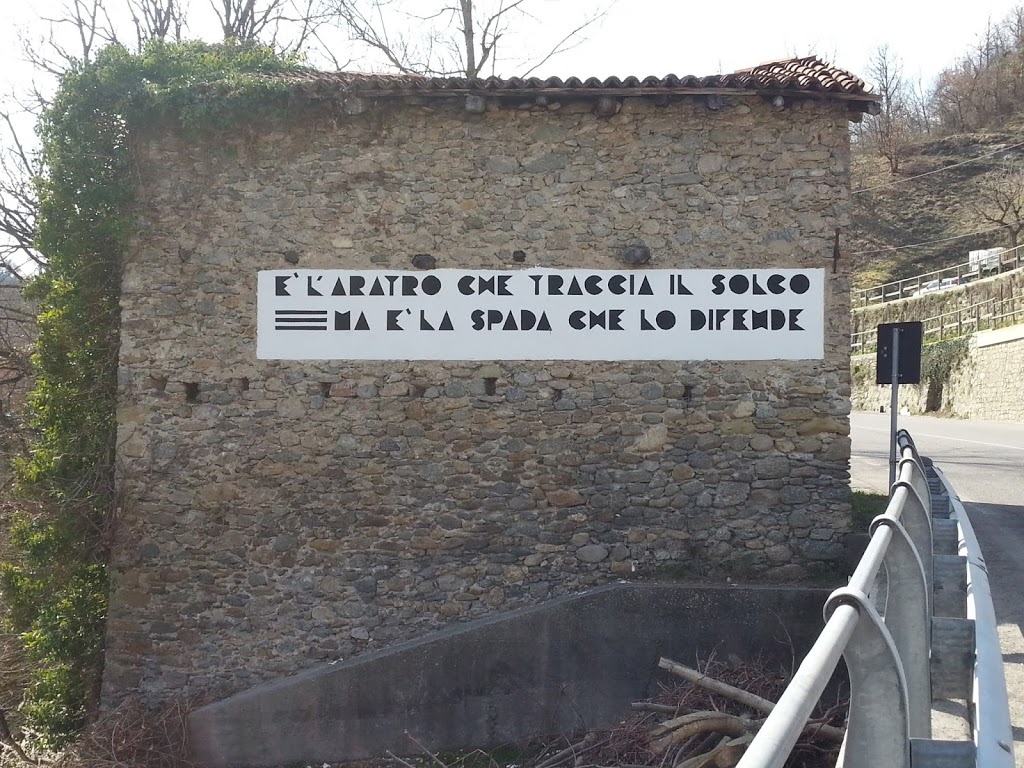

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

|

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

Si sa che le informazioni non si trasmettono soltanto con parole dette o scritte, ma in larga misura anche per immagini.

Pure le città – e qualsiasi altro territorio – narrano le proprie vicende non tanto con le rare iscrizioni apposte nei secoli qua e là, quanto attraverso tutto il complesso di testimonianze visive costituite dagli innumerevoli manufatti realizzati dalle generazioni che le hanno vissute e trasformate, anche in modi radicali, ma con esiti quasi sempre armoniosi e organici alle preesistenze, finché non hanno preso il sopravvento materiali, tecniche e mentalità propri della civiltà industriale, nella banale omogeneità e ripetitività seriale dei suoi prodotti, infarciti per giunta di disastrosi fraintendimenti formali quando si pretende di realizzare “in stile”.

Gli intonaci con le loro rifiniture superficiali e colori, i serramenti, le pavimentazioni, le recinzioni, gli arredi urbani e altri elementi solo in apparenza insignificanti – e ritenuti sostituibili a piacere – costituiscono in realtà, nella loro autenticità, ciò che connota gli specifici luoghi, distinguendoli l’uno dall’altro ed esprimendone lo spirito.

Troppo spesso si interviene in modo sconsiderato, con uno stillicidio continuo di perdite irreversibili e rimpiazzi incongrui che, in modo irrimediabile, impoveriscono e rendono standardizzato l’ambiente in cui si vive o nel quale si accolgono i forestieri, mortificandone l’identità, l’interesse, la piacevolezza e il fascino, con la progressiva cancellazione, per sempre, di quanto fu vissuto da chi ci precedette e dei messaggi – percepiti spesso inconsciamente – che esso sarebbe in grado di trasmettere se opportunamente tutelato.

Di tanto in tanto capita di imbattersi in interventi in controtendenza, attenti al valore dell’esistente e risultato di una felice interazione tra committenti di intelligente e colta sensibilità e maestranze capaci, detentrici di saperi tramandati nel tempo.

Un bell’esempio, che a occhi poco accorti può sembrare di scarso rilievo ma che in realtà è da prendere a modello, ce lo fornisce il recente ripristino del portone in legno di un caseggiato nel centro storico genovese, in vico del Campanile delle Vigne. Un semplice intervento di manutenzione, ma condotto nel migliore dei modi.

Vecchio e malandato, pesante, con problemi nella chiusura e di non eccezionale valore artistico e storico, ma autentico, avrebbe potuto essere sostituito con un anonimo manufatto moderno, magari realizzato imitando il vecchio, come talvolta si fa con tristi risultati. Così si sarebbe però prodotta l’ennesima perdita di una tessera di quel grande mosaico che è la città antica, in cui ogni elemento, anche quello apparentemente meno importante, contribuisce al mantenimento di tutto l’insieme nella sua genuinità, da tramandare il più a lungo possibile a coloro che verranno dopo di noi. I condòmini hanno deliberato di affidare il loro oggetto a un bravo falegname nei dintorni, esperto nel ripristino di serramenti logori – si occupa anche di persiane alla genovese e altro – il quale lo ha portato nel suo laboratorio in piazza dell’Amor Perfetto e, in alcune settimane di lavoro, lo ha rimesso in sesto, verniciato a regola d’arte con un bel verde scuro lucido, lustrati gli ottoni, aggiustati i cardini sgangherati e riposizionato le due ante, ora perfettamente funzionanti e con una gran bella figura. Il tutto per una spesa inferiore a 1500 euro, assai meno di quanto sarebbe costato un analogo portone nuovo e con un risultato di gran lunga migliore.

I condòmini hanno deliberato di affidare il loro oggetto a un bravo falegname nei dintorni, esperto nel ripristino di serramenti logori – si occupa anche di persiane alla genovese e altro – il quale lo ha portato nel suo laboratorio in piazza dell’Amor Perfetto e, in alcune settimane di lavoro, lo ha rimesso in sesto, verniciato a regola d’arte con un bel verde scuro lucido, lustrati gli ottoni, aggiustati i cardini sgangherati e riposizionato le due ante, ora perfettamente funzionanti e con una gran bella figura. Il tutto per una spesa inferiore a 1500 euro, assai meno di quanto sarebbe costato un analogo portone nuovo e con un risultato di gran lunga migliore.

Interventi corretti ed esemplari come questo non dovrebbero essere lasciati all’iniziativa di singoli particolarmente sensibili e consapevoli, ma dovrebbero essere gestiti dagli enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela di un patrimonio che non può ridursi a un numero limitato di casi eccezionali sottoposti a vincolo, ma che è rappresentato dall’intero contesto. Occorrerebbe lavorare su più fronti: da un lato elaborare una normativa che più che imposizioni proponga suggerimenti per ben operare, con incentivi anche economici; dall’altro promuovere una capillare azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con esempi e indicazioni pratiche sulle modalità di intervento, i materiali, le tecnologie e le opportunità concrete costituite dalle imprese e dagli artigiani in grado di effettuare quanto richiesto, offrendo in tal modo pure un sostegno a realtà lavorative di alto livello ma spesso in sofferenza e che meritano di essere salvaguardate.

(Ferdinando Bonora – fotografie dell’autore)

|

Il Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso, a Torino, racconta la storia delle teorie dello scienziato che studiò genio, follia e delinquenza con la convinzione di poter riconoscere i tipi umani attraverso il metodo sperimentale, con misurazioni e rilevazioni morfologiche del corpo.

Le teorie, superate, dello studioso, sono affrontate criticamente nel percorso museale: si evidenziano sia i caratteri del metodo lombrosiano che gli errori che commise, mettendo in luce le conseguenze che ne derivarono.

Nella sala principale campeggia lo scheletro di Lombroso stesso, che, a dimostrazione dell’immensa fiducia che aveva nella scienza e nel suo metodo, lasciò come ultima disposizione testamentaria quella di essere esposto al pubblico, insieme alla serie di reperti raccolti nel corso della sua ricerca.

Alla fine dell’esposizione alcuni pannelli aiutano il visitatore a contestualizzare storicamente ciò che ha visto e a riportarlo al presente, illustrando le evoluzioni legislative e gli avanzamenti metodologici della criminologia.

L’esposizione può non essere adatta ad ogni pubblico ed ad ogni età, per via della materia trattata e dell’impatto visivo che crani, calchi e maschere di cera dei condannati, insieme ad armi e corpi del reato possono generare.

Eppure la pioggia di commenti negativi che il museo ha ricevuto su Tripadvisor ha ben altra origine: la maggior parte delle critiche accusa il museo di razzismo nei confronti dei caratteri fisiognomici del Meridione e ne reclama la chiusura immediata.

Quel che appare chiaro è che, nei visitatori che si sono espressi in questo modo, non esiste la percezione della distanza storica che separa l’osservatore dall’oggetto rappresentato.

La coordinata temporale viene completamente ignorata e non compare alcuna consapevolezza del fatto che sia trascorso più di un secolo e mezzo di scoperte e innovazioni scientifiche dalla formulazione delle teorie lombrosiane.

L’osservatore partecipa dell’oggetto osservato e qualsiasi tentativo di comprensione (questo dovrebbe essere lo scopo di un museo) muore sul nascere, alla mercé di pulsioni emotive e giudizi di pancia. Manca quella che potrebbe essere definita “la prospettiva etica”: in antropologia il termine “emic” si riferisce al punto di vista degli attori sociali, alle loro credenze e ai loro valori, “etic” al contrario attività riferimento alla rappresentazione dei medesimi fenomeni ad opera del ricercatore o osservatore esterno.

Per visitare un museo è necessario uscire dalla “prospettiva emica” e riconoscere la distanza storica che separa dall’idea rappresentata, con un’operazione concettuale che, rendendoci estranei ad essa, ci permette di comprenderla appieno.

Qual è il rischio di approcciarsi alla storia senza avere l’idea della distanza e privi di una “prospettiva etica”, da osservatore esterno? Si finisce, in questo caso, a prendere di mira un museo che assolve degnamente al compito di offrire una testimonianza storica.

Ma si rischia anche, in altri contesti, di divenire manipolabili alle strumentalizzazioni storiche che quotidianamente ci vengono propinate.

Possiamo chiedere la chiusura di tutti i luoghi che ricordano lati oscuri della storia dell’umanità, da Buchenwald ai musei della “stregoneria”, oppure possiamo comprendere, capire, apprendere: bisogna scegliere se affidarci agli umori di pancia oppure al senso critico.

(Eleana Marullo – foto dell’autrice)

|

| Botticelli Gemäldegalerie – Berlino |

Ormai è vietato un po’ ovunque. Se ti beccano può succedere che ti minacci un sorvegliante – l’ho vista sa! – e ti assalga un senso di paura, con fuga mentale verso la tua rubrica, con un solo, fondamentale quesito: conosco un avvocato?

E’ vietato, ma alcuni non possono farne a meno, come i ludopatici attaccati alle macchinette, loro non riescono a separarsi da quella che hanno al collo sempre pronti allo scatto E’ vietato qui, in Italia. Mentre a Berlino, Amsterdam, New York c’è molta libertà a condizione che si eviti con cura di utilizzare il flash. Accade così che le opere d’arte italiane, in territorio nazionale, siano per un pezzetto di qualcun altro e che questo qualcuno decida che è vietato fotografarle.

Ma non ho il flash! – sorride il visitatore indicando l’innocente macchinetta

No. E’ vietato – risponde il sorvegliante

Ma perché? Non capisco

Perché no

Non c’è logica nella scelta di proteggere gli affreschi del Beato Angelico dallo scatto fotografico quando su di loro impatta una luce che non è certo a basso consumo energetico. E se è vero che questo divieto è dovuto al commercio di poster, cartoline, borse, magneti da frigo, legittimo chiedere chi mai abbia autorizzato lo stato italiano e cedere le immagini di opere d’arte, impedendo di fatto, al visitatore pagante, di fotografarle.

Succede a Firenze, ma anche nella Basilica di Santa Caterina a Galatina, dove il sacrestano si affretta a mostrare le cartoline esposte dicendo di comprare quelle. E succede anche in Val d’Aosta, al Castello d’Issogne, dove il divieto di fotografare gli interni si estende, come bolla pontificia, fino al cortile e alla cinquecentesca fontana del Melograno. Con la differenza che lì il divieto dicono l’abbia imposto la Regione senza nemmeno darsi la pena di riprodurre due cartoline.

Ma, con l’espansione di smartphone e tablet, qualcuno si sta rendendo conto dell’assurdità della norma e propone una svolta.

Nell’attesa, occhio allo scatto.

(Giovanna Profumo – foto dell’autrice)

Infiniti si susseguono i compianti sullo spreco dell’incredibile ricchezza storica, artistica e paesaggistica che l’Italia ha ereditato dalla sua storia.

Potremmo essere ricchi solo di questo, se sapessimo, se volessimo: lo si sente ripetere spesso, soprattutto in questi tempi di crisi.

Tutto resta sul fondo della nostra amarezza per il presente, finché non prende vita come acuto senso di vergogna quando ci capita un contatto diretto con una di queste nostre meraviglie disprezzate.

Così nei giorni scorsi, a Paestum. Non servono parole, bastano le immagini.

(Paola Pierantoni – Foto dell’autrice)