|

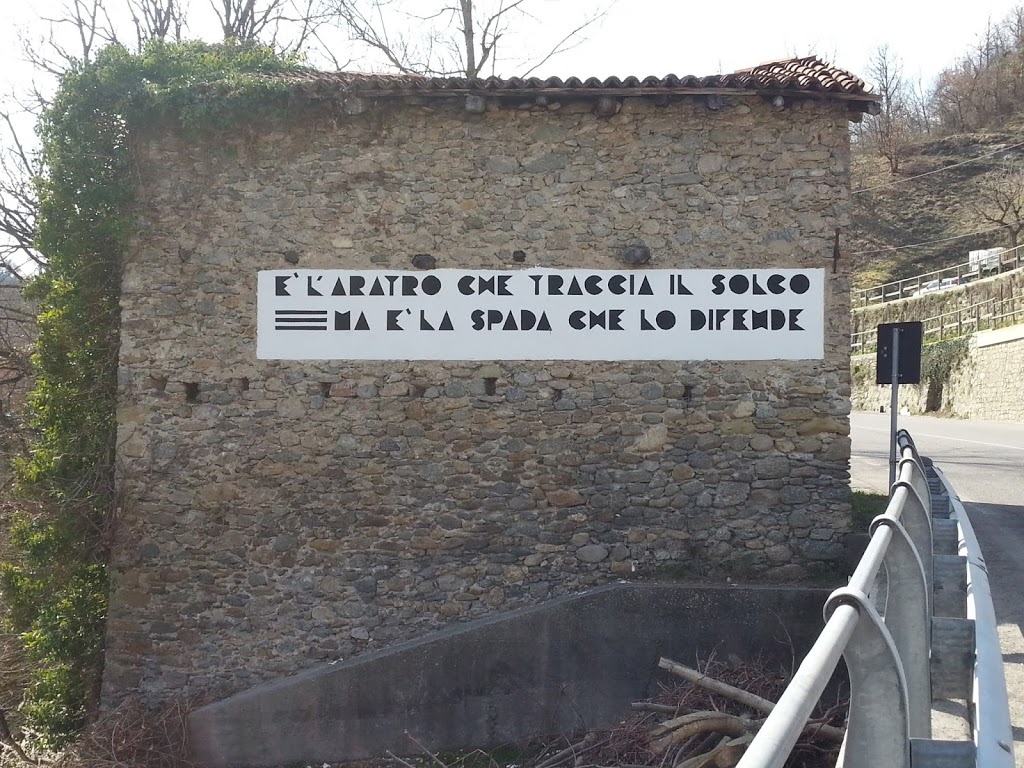

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

|

| 26 marzo 2016, nel comune di Roccavignale (SV), lungo la strada tra Millesimo e Montezemolo. |

(Ferdinando Bonora – fotografia dell’autore)

Sono emozionata e felice, prendo il microfono, tutto rimbomba e appena inizio a parlare non ho più freddo. La sala mi ascolta e mi guarda con grande attenzione, mi aspettavo tanti uomini – pregiudizi – all’ANPI e invece per la maggior parte sono donne.

Fanno sì con la testa, quando dico che violenza maschile contro le donne è anche il silenzio in cui sono state schiacciate le partigiane, accusate anziché onorate, di non esser state al loro posto. Dicono “è vero!”, e battono le mani.

Dico cos’è per me, parlo di responsabilità, parlo del fatto che non è e non può essere un problema delle donne. Dico che finchè non cambierà la cultura, finchè non si smetterà di accettare che violenza e possesso siano scambiati per amore ci sarà spazio per una cultura maschilista e prevaricatrice.

Poi interviene Andrea – il compagno di cui sopra – parla di legalità, di eroi, dell’impossibilità di costruire “a compartimenti stagni”, dell’urgenza di attivarsi sui valori, senza scivolare nei personalismi, del fatto che il 25 aprile non è una festa facile perché ci ricorda che lì, allora, è stata fatta una scelta, si è scelto da che parte stare e non tutt* hanno scelto allo stesso modo. Gli battiamo le mani, sorride, contento.

Il coro riprende, ci si ristora con il “rinfresco partigiano”, si fanno le tessere, si ascoltano le canzoni vecchie e nuove, note e meno note. È la festa del tesseramento, la festa dell’inizio delle attività previste per l’anno, è una festa calda, forse un po’ malinconica, ma forte, viva. Mi siedo e compilo la tessera, mentre si intonano canzoni e ci si passa vassoi di focaccia e di emozioni, una signora mi bacia sulla testa, mi viene vicino, mi dice “brava, hai detto delle cose giuste”, e parla un po’ genovese e un po’ in italiano e poi si scusa che è emozionata e ci soffermiamo un po’, e mi chiede, e poi un’altra, e un’altra, e mi danno la mano e mi dicono che se ci siamo noi c’è speranza, e io mi confondo e sono più emozionata di loro.

Finchè non cantiamo tutt* Bella ciao, e mentre ci si avvia all’uscita un’altra signora, commossa, con chi le diceva “ma no, ma dai, non si piange!”, sempre in genovese, dice che queste cose non si possono, non si devono dimenticare, che lei l’ha visto com’è, che noi giovani non dobbiamo permetterlo, che non dev’essere mai più. Mi prende sotto il mento, piano, con la mano leggera, mi guarda negli occhi con un’intensità rara “sei bella!” “anche lei, bellissima!”, rispondo, e piango anch’io di quell’emozione. Le do la mia parola: non lo permetteremo.

(Valentina Genta)

Sabato 17 dicembre in tutta Italia si sono svolte manifestazioni per l’assassinio a Firenze dei senegalesi Mor Diop e Samb Modou e il ferimento di altre tre vittime. Opera certamente di uno squilibrato, la cui follia era però alimentata non solo dalla xenofobia e dal razzismo dilaganti in certi strati della popolazione, minoritari ma non per questo meno inquietanti, se si considerano per giunta gli indegni compiaciuti commenti pubblicati sul web, ma anche dalle posizioni ripetutamente espresse da forze politiche presenti in parlamento e nello scorso governo, ai quali si è inteso contrapporre una risposta ferma e di grande civiltà.

Anche a Genova sono sfilate centinaia e centinaia di persone, dalla Commenda fino a De Ferrari per ridiscendere infine a Caricamento, in un corteo organizzato dalla comunità senegalese, dalle reti antirazziste e dall’ARCI. La stragrande maggioranza era nera. Tra i bianchi si riconoscevano volti noti e meno noti nel popolo della sinistra, dalle diverse collocazioni politiche e impegnati a vari livelli, tra cui l’avvocato Alessandra Ballerini e l’assessore comunale Bruno Pastorino. Non solo, ma pure cittadini “comuni” che via via si univano all’imponente marcia, tra i quali famiglie con i figli visibilmente partecipi anch’essi, soddisfatti di esserci per propria convinzione e non per compiacere i genitori.

Dal furgone in prima linea si alternavano musica e discorsi. La parola più ricorrente era “fratelli”: fratelli neri e fratelli bianchi, tutti uniti a ribadire la volontà di vivere insieme.

(Ferdinando Bonora)

Grande rilievo è stato dato dai media alla notizia, trascinata dai clamori del festival di Cannes, che si farà un film sui fatti della notte della Diaz, avvenuta nel corso del G8 di Genova, il 21 luglio 2001.

Quest’anno fra l’altro ricorre il decennale del G8 di Genova e sarà un’occasione preziosa per ripensare storie, fatti, tragedie, conflitti, speranze e conquiste che l’hanno segnato, lasciando un’impronta indelebile nell’anima di Genova, nei percorsi personali di decine di migliaia di giovani e meno giovani, nel costituirsi di movimenti contro le ingiustizie, per la pace, per un nuovo mondo possibile. Un ripensamento non ripiegato su sé stesso, non nostalgicamente attaccato a certezze militanti di un passato che non c’è più, che cerca verità e giustizia, perché sono dovute a coloro che soffrirono le violenze, la repressione e le umiliazioni di un apparato istituzionale opaco, sordo e brutale nel suo non capire e nel suo non sapere agire. Un momento di riflessione collettiva e aperta che cerca nella memoria di quello che è stato, nel luglio 2001 e negli anni a seguire, le risorse e le energie per alimentare di speranze trasformative il futuro, per dare un senso forte alla parola verità, perché la giustizia sia messa al centro dell’agire comunitario e non un accessorio del potere e del potere della ricchezza. Senza giudicare: ci pensano i giudici che l’hanno fatto egregiamente in quasi tutte le sedi, resistendo alla forza dei poteri della politica senza idee e senza ideali, dando dimostrazione di cosa possa voler dire applicare la Costituzione.

Un ripensamento non ripiegato su sé stesso, non nostalgicamente attaccato a certezze militanti di un passato che non c’è più, che cerca verità e giustizia, perché sono dovute a coloro che soffrirono le violenze, la repressione e le umiliazioni di un apparato istituzionale opaco, sordo e brutale nel suo non capire e nel suo non sapere agire. Un momento di riflessione collettiva e aperta che cerca nella memoria di quello che è stato, nel luglio 2001 e negli anni a seguire, le risorse e le energie per alimentare di speranze trasformative il futuro, per dare un senso forte alla parola verità, perché la giustizia sia messa al centro dell’agire comunitario e non un accessorio del potere e del potere della ricchezza. Senza giudicare: ci pensano i giudici che l’hanno fatto egregiamente in quasi tutte le sedi, resistendo alla forza dei poteri della politica senza idee e senza ideali, dando dimostrazione di cosa possa voler dire applicare la Costituzione. “Voi G8, noi sei miliardi”, era la parola d’ordine chiara, trasparente e innocente come l’acqua di un ruscello; ad essa vennero contrapposte zone rosse, armi ed armature, marchi della prepotenza, che inevitabilmente finirono per sollecitare l’emulazione e istanze di rivalsa e di rancore.

“Voi G8, noi sei miliardi”, era la parola d’ordine chiara, trasparente e innocente come l’acqua di un ruscello; ad essa vennero contrapposte zone rosse, armi ed armature, marchi della prepotenza, che inevitabilmente finirono per sollecitare l’emulazione e istanze di rivalsa e di rancore.

“Voi la crisi, noi la speranza” è la parola d’ordine con la quale si vuol guidare ora il momento di riflessione collettiva e dare senso agli incontri, ai seminari, agli approfondimenti politici e culturali, ai momenti di festa, di musica, di teatro, che animeranno Genova per un mese, dalla fine di Giugno al 24 luglio, giorno dell’assemblea conclusiva. Il programma avrà i suoi momenti culminanti negli ultimo giorni, quando si coaguleranno gli incontri di più ampia e profonda incidenza e partecipazione, che si vuole locale, nazionale e internazionale. In particolare sono da tener presenti: la giornata del 19 luglio, dedicata ai migranti e al Mediterraneo; il 21 luglio con Genova e la memoria (Piazza Alimonda, Carlo Giuliani); il 23 luglio con il seminario sulla guerra nel Maghreb, il 23 luglio con la manifestazione e il concerto; il 24 luglio con l’assemblea internazionale conclusiva.

In particolare sono da tener presenti: la giornata del 19 luglio, dedicata ai migranti e al Mediterraneo; il 21 luglio con Genova e la memoria (Piazza Alimonda, Carlo Giuliani); il 23 luglio con il seminario sulla guerra nel Maghreb, il 23 luglio con la manifestazione e il concerto; il 24 luglio con l’assemblea internazionale conclusiva.

Un gruppo di persone, coraggiose e motivate da passione politica ancora non pallida, sta lavorando a questo programma; molte organizzazioni a partire dalla CGIL, dall’ARCI e dalla FIOM, sono proficuamente impegnate; le istituzioni politiche locali sembrano salutarmente intenzionate a cooperare. Ma, dopo le scuse per la peregrinazione, torniamo al film, che avrà per titolo: Diaz – Non pulire questo sangue. Un film che ha avuto una gestazione difficile e ha suscitato molte perplessità nella decisione di farlo e di offrirlo al pubblico. Tratta di una delle pagine più buie e tragiche della democrazia italiana. La notte della “sospensione dei diritti”, come affermò Amnesty, della “macelleria cilena” come disse un funzionario di polizia presente; la notte che fece impallidire l’allora Ministro degli interni, quando seppe, come rivelato in un’intervista dalla moglie.

Ma, dopo le scuse per la peregrinazione, torniamo al film, che avrà per titolo: Diaz – Non pulire questo sangue. Un film che ha avuto una gestazione difficile e ha suscitato molte perplessità nella decisione di farlo e di offrirlo al pubblico. Tratta di una delle pagine più buie e tragiche della democrazia italiana. La notte della “sospensione dei diritti”, come affermò Amnesty, della “macelleria cilena” come disse un funzionario di polizia presente; la notte che fece impallidire l’allora Ministro degli interni, quando seppe, come rivelato in un’intervista dalla moglie.

Ci furono, dopo furiosi e immotivati pestaggi, 93 arresti di dormienti. 25 condanne in secondo grado di giudizio sono state comminate a funzionari di polizia.

La Fandango e Domenico Procacci, che ne è il responsabile, nel produrre questo film fanno un atto di coraggio, si assumono una positiva responsabilità.

Ma allora perché consegnare prima la sceneggiatura al capo della polizia? Perché l’approvi? E perché non prendere in considerazione le richieste di ascolto delle vittime della Diaz, come protestano gli esponenti di “ Verità e giustizia” e Heidi e Giuliano Giuliani?

E perché non prendere in considerazione le richieste di ascolto delle vittime della Diaz, come protestano gli esponenti di “ Verità e giustizia” e Heidi e Giuliano Giuliani?

Ma lo stupore e l’amarezza per questo atto è ancora più profondo, ancora più radicale.

Riguarda l’assoluta libertà dell’arte, la ripulsa di ogni censura, la bruttezza di ogni mutilazione.

Forse la notte della Diaz è ancora buia, è ancora fra noi.

(Angelo Guarnieri)

Il 15 marzo Giorgio Bergami compie gli anni. Ci piace festeggiarlo presentando la sua prima tessera di “collaboratore fotografo” del quotidiano socialista Il Lavoro Nuovo.

Da poco diciassettenne, era stato fermato dalla polizia mentre fotografava uno sciopero e portato in questura.

Sandro Pertini, all’epoca direttore del giornale, non appena ne venne a conoscenza investì per telefono i responsabili dell’accaduto con una delle sue memorabili sfuriate, pretendendo – e ottenendo – l’immediato rilascio del suo fotoreporter.

Per evitare il ripetersi di simili incidenti, fece preparare seduta stante questa tessera che reca la sua firma di vecchio antifascista, protagonista della Resistenza, futuro presidente della Camera dei deputati e della Repubblica italiana.

S’è già detto e scritto abbastanza sull’infelicissima idea di proporre insieme, nella prossima edizione del Festival di Sanremo, il canto partigiano Bella ciao e l’inno fascista Giovinezza, avanzata dal direttore artistico Gianmarco Mazzi insieme al conduttore Gianni Morandi per la serata dedicata al 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, suscitando perplessità a destra e soprattutto ferma indignazione a sinistra, per questo ennesimo tentativo di equiparare Fascismo e Resistenza mescolandoli in un calderone buonista in cui tutto si confonde, si banalizza e perde quel senso che è bene rimanga vivo e presente.

S’è già detto e scritto abbastanza sull’infelicissima idea di proporre insieme, nella prossima edizione del Festival di Sanremo, il canto partigiano Bella ciao e l’inno fascista Giovinezza, avanzata dal direttore artistico Gianmarco Mazzi insieme al conduttore Gianni Morandi per la serata dedicata al 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, suscitando perplessità a destra e soprattutto ferma indignazione a sinistra, per questo ennesimo tentativo di equiparare Fascismo e Resistenza mescolandoli in un calderone buonista in cui tutto si confonde, si banalizza e perde quel senso che è bene rimanga vivo e presente.

|

| Da sinistra, tre giovanissimi “professorini”, deputati all’Assemblea costituente: Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti (foto Publifoto). |

Il clima politico nel quale si incominciano a gettare le basi della costruzione del nuovo Stato è un clima incerto in cui soprattutto nei primi mesi che seguono la caduta di Mussolini, siamo ancora nel ’43, sembra per Moro difficile tracciare il confine tra antifascismo e fascismo in un paese dove il ventennio ha condizionato il costume, le relazioni sociali e il modo di fare politica, e dove essere antifascisti deve, nel suo pensiero, voler dire che si rinnega quel costume e quel modo. Agli antifascisti, Moro chiede, dunque, di essere capaci di seguire altre strade dove, smessa la pratica e abbandonato il linguaggio dell’intolleranza e della violenza, si promuova il pluralismo, si rafforzi l’idea che ogni uomo debba essere responsabile, debba avere «una fede, una sua libera fede, e [debba] serv[irla] con fedeltà assoluta, fino in fondo», perché «dove il fascismo oscurò le differenze ed andò promuovendo una piatta unità insignificante, l’antifascismo dovrà lasciarle sussistere, anche quando a questo o a quello non facciano comodo, ed incanalarle verso la sola unità ammissibile, quella generata dall’incontro rispettoso e dal vaglio serio ed onesto di tutti i punti di vista»(…)«Non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro paese un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni la coscienza e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa nostra Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione di una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione si pone. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico».