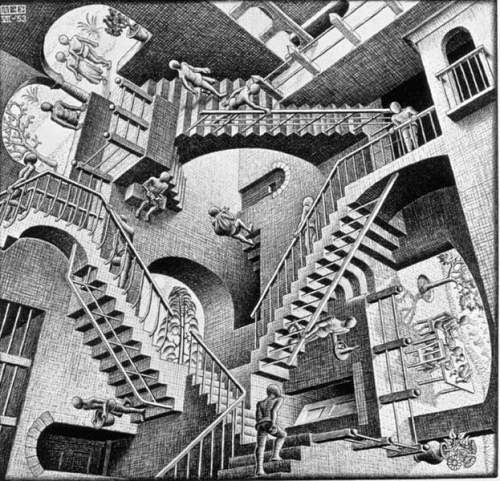

Un quadro di Escher, con le scale che finiscono nel nulla per ritrovare se stesse, capovolte. Sono quadri che sfidano l’osservatore, accompagnandolo nell’anticamera della follia. Ma l’insieme che Escher tratteggia ha un suo equilibrio, una sua logica. Così se ne rimane incantati.

L’Ilva pittoricamente è questo: un quadro di Escher. E’ tutto e il contrario di tutto. Il palcoscenico nazionale dove si mostrano le doti di un leader, l’impegno del governo, la capacità a gestire l’emergenza, la produzione a cui non si può rinunciare, la tutela del territorio insieme alla salvaguardia dell’occupazione. E piani. Molti e diversi, ognuno in contraddizione con l’altro.

Come una matrioska l’Ilva è abbracciata da Taranto, anche lei oggetto delle suggestioni più coraggiose, alla quale va riconosciuta la vocazione culturale e turistica. Dove oltre al Museo Archeologico – visitato di recente dal ministro Franceschini – si potrà promuovere la città “come unica città spartana al mondo” – superando l’immaginario dato dall’inquinamento – “intercettando i milioni di cittadini che sono legati al mito di Sparta”. Il presidente del senato Grasso pare stupito dalle sue stesse parole, ma ammette che la lettura del progetto, tra passione storica, sportiva e mediatica, gli ha permesso di scoprire che “esiste un brand Sparta” che può “rappresentare un volano per una città così sofferente sul piano dell’immagine”.

Per la Puglia sono prossime le elezioni regionali. Nel frattempo sono scesi in sciopero i camionisti, è partito il processo e urge rivedere gli estimi catastali del quartiere Tamburi – naturalmente al ribasso – poiché quanto venduto solo a quaranta è registrato con un valore di cento.

Di inquinamento e malattie parla Bonnelli, che ritiene impossibile rendere compatibile la produzione siderurgica con l’ambiente. E propone il modello Bilbao, tradotto: radere al suolo tutto e ricominciare da capo.

Nel frattempo la Comunità Europea, nel ricordare che Taranto è nella top ten dei siti più inquinati d’Europa, ha chiesto numi sui soldi concessi dallo stato per le bonifiche. Ma proprio alla Bei – Banca Europea per gli investimenti – il governo intende chiedere “1,2 miliardi di euro” per opere infrastrutturali da destinare al siderurgico.

E il risanemento del sito? Il ricorso in cassazione di Adriano Riva non permetterà di utilizzare a breve il miliardo e ducento milioni bloccati per presunti reati fiscali e destinati alla bonifica. E, nonostante la seconda tranche del prestito ponte concessa dalle banche – 125 milioni di euro, ci si pagheranno fornitori, stipendi e tredicesime – dimenticati Bondi e Ronchi, è difficile immaginare qualcosa di minimamente sensato per l’anno nuovo.

In questo delirio generale in cui una dichiarazione lava l’altra, i dipendenti del gruppo, 16.000 di cui 11.000 a Taranto, traguardano mese dopo mese, confusi tra svendita, liquidazione, cessione, nazionalizzazione, perdite. Come per magia appaiono e spariscono cordate di investitori italo stranieri, con proposte indecenti, nell’attesa che l’azienda sia ridotta allo stremo per salvarla con pochi euro. E si leggono pacate dichiarazioni di Dini Lamberto che invoca un rientro dello stato. O di chi garantisce il supporto della cassa depositi e prestiti. Dichiarazioni confermate da Renzi che chiosa “Valutiamo l’intervento pubblico, non faccio saltare Taranto”. Nel frattempo c’è chi, in assemblea sindacale a Genova, nutre sospetti sulla gestione Gnudi e chiede numi su consulenze e acquisiti di auto aziendali, mentre a Taranto l’USB chiede dove siano finiti i soldi ricavati dalla produzione “150-170 rotoli a turno che vengono immediatamente spediti”.

Il tasso di fiducia, alla terza gestione in due anni, è al minimo.

A ricordare a tutti loro di chi è l’Ilva, si fa carico Claudio Riva in un’intervista a la Repubblica: “Gli azionisti sono disposti a investire e a fare la loro parte per contribuire alla soluzione del problema” e desiderano essere “coinvolti o quanto meno interpellati nelle decisioni che verranno prese in merito all’Ilva nonostante la società sia commissariata”

La commedia delle beffe, i conti senza l’oste.

(Giovanna Profumo – immagine da internet)

Categoria: inquinamento

-

OLI 418 – ILVA: Tutto e il contrario di tutto

-

OLI 402: LAVORO – Salute, lobby e serial killer

Sempre più frequentemente una serie di eventi correlati alla qualità del lavoro inducono l’opinione pubblica a porsi una serie di domande specificatamente riferite al rapporto fra il lavoro, anzi il mantenimento del posto di lavoro, (perché c’è la crisi, perché il Paese ne abbisogna, perché è necessario tenere i piedi per terra e stare attenti ai paesi dell’Est, perché lì costa tutto meno ed un operaio guadagna un Euro l’ora che nemmeno i cinesi) ed il suo impatto sulla salute degli addetti, se pur nella salvaguardia dell’ambiente circostante il sito produttivo.

E’ sinonimo di civiltà o di inadeguatezza del mercato lavorare in sicurezza nel rispetto dell’ambiente? Se ci si riferisce a chi lavora all’interno dell’impresa, non possiamo che pretendere la verifica del rispetto di quanto è considerato il significato del termine stesso “salute”, cioè lo “stato di completo benessere psico fisico e sociale dell’individuo”, e scusate se è poco. Tale definizione non è un parere filosofico, etico o quanto risultante da una discussione fra saggi o letto in un fumetto di Cipputi, ma quanto per legge è obbligatoriamente compito di colui il quale ha “obbligo di prevenzione” nei confronti dei lavoratori: il Datore di Lavoro in una qualsiasi delle varie forme in cui nell’ordinamento italiano si manifesti.

Obbligo di prevenzione, non libera scelta. La filosofia infatti dell’impianto prevenzionistico vigente definisce un percorso routinario dal quale egli, il Datore di Lavoro, non può esimersi prima di svolgere una qualsiasi attività lavorativa infatti, deve immaginare gli eventi pericolosi che possono manifestarsi per la salute dei lavoratori che intende impiegare, affrontarli e eliminarli o ridurli a quanto definibile come un livello di sicurezza accettabile.

Lo sviluppo di questo percorso legislativo è relativamente recente e si è trasformato nel tempo, è il risultato di lotte operaie e sindacali a seguito di decine di migliaia di morti causati da infortuni sul lavoro, centinaia e centinaia di migliaia di feriti gravi, di arti amputati, di schiacciamenti fratture e cadute, di intossicazioni, organi interni deteriorati, sordità, cecità, dolore e sangue, tanto ma tanto sangue. E orfani e vedove in lacrime, e bandiere ai funerali.

Sino all’altro ieri non era impedito dalla legge monetizzare il rischio, cioè incentivare il lavoratore a svolgere una attività per varia natura rischiosa pagandolo per affrontare il pericolo, nelle buste paga dell’epoca si potevano leggere a chiare lettere e senza possibilità di equivoci ad esempio i valori orari di indennità orarie a fronte di esposizione a sostanze chimiche.

La esposizione al pericolo in quel periodo veniva spesso scambiato con ore di permesso, ferie aggiuntive, turnazioni agevolate, premi in varia natura. Allora non c’era la crisi, anzi si era in piena ricostruzione, boom economico post bellico, il potere contrattuale all’epoca elevato veniva speso anche per tali scopi, sia a livello individuale che collettivo.

Certo, prima era ancora peggio, brutti periodi per la contrattazione, durante la trasformazione industriale delle fabbriche, la Grande Crisi, la produzione bellica con il massiccio uso di sostanze pericolose ed esplodenti, l’Autarchia, le due guerre.

I rapporti di forza, le Società Operaie, il Sindacato, le Piazze, la direzione e veicolazione della capacità contrattuale e i sempre tanti, troppi morti sul lavoro hanno trasformato ed accresciuto l’impianto normativo rendendolo quello attuale, ma mai nulla venne regalato, ma anzi sempre scontrandosi con la forte ritrosia della controparte per la quale la sicurezza non è mai un investimento, ma un costo, sopratutto laddove il pericolo è sinonimo di “mala”organizzazione del lavoro.

Come sempre è avvenuto sono stati proprio gli eventi di maggiore gravità a promuovere e sviluppare percorsi di prevenzione dedicati e maggiormente incisivi, eventi che a volte vengono ricordati con nomi che oggi poco ci ricordano, ma che all’epoca sviluppavano tale risonanza da non poter essere ignorati come la tragedia nella miniera di Ribolla con il conseguente sviluppo della prevenzione in ambito minerario e la nascita dei primi “Rls” della storia negli anni ’50, o la storia dell’incidente di Seveso ed il cancro da diossina, la legge Lama, la Tito Campanella, La Thyssen, le morti multiple nelle stive di cereali, in silos e ambienti confinati determinanti la legge 177, e solo ieri la Torre in porto a Genova e le nuove successive regole che ne conseguono.

Nel frattempo si trasformava e specializzava Medicina del Lavoro, si acquisivano nuovi dati di pericolosità di sostanze da tempo in uso e si riducevano i livelli limite di esposizione, laddove sino al giorno precedente un quantitativo soglia limite di esposizione ad una sostanza veniva considerato come un adeguato livello di protezione, poteva venire nel tempo sostituita con altri valori maggiormente protettivi, sviluppando nel frattempo più adeguati percorsi di sorveglianza sanitaria per gli esposti.

In epoca ormai lontana era considerato un toccasana sparare in atmosfera fumi e polveri tossiche ad elevata temperatura dalla bocca di una alta ciminiera, sino a quando il legislatore è stato costretto a recepire il fatto che prima o dopo gli inquinanti sarebbero ricaduti nell’ambiente circostante e che i cittadini tutti, anche non lavoratori, da tali rifiuti avrebbero dovuto essere protetti, ma oltre ai lavoratori esposti nel ciclo produttivo, anche i terreni, le piante e gli animali, l’ambiente tutto divenne oggetto di prevenzione. Si incominciò a pensare che l’essere in cima alla catena alimentare potesse non essere, in caso di siti inquinati, una grande soddisfazione.

Mentre nel sottobosco dei palazzi romani lobby trasversali si occupavano, spesso riuscendovi (ieri come oggi), di modificare l’impianto prevenzionistico edulcorandolo e rendendolo meno impositivo per quanto riguardante le norme di salute e sicurezza sul lavoro, imprenditori di piccole e medie imprese sotterravano inusitate quantità di sostanze tossiche e rifiuti pericolosi, veri sottoprodotti del proprio ciclo produttivo, spesso con la connivenza di amministratori locali. Per molti piccoli proprietari terrieri divenne per anni, decenni, l’unica possibilità di far fruttare i propri terreni, non a caso le terre dei fuochi, che sono tante nella penisola, sono prevalentemente dislocate in zone economicamente depresse. Non solo nel centro sud italiano, ma anche al nord, laddove veniva effettuato uno scavo per una bretella autostradale, per un molo o si esauriva una cava, nottetempo, ma spesso anche alla luce del sole, camion in retromarcia riempivano buche con materiali dai contenuti più vari, dai radioattivi ai rifiuti sanitari, metalli pesanti, sostanze velenose, fumi di fonderia. Dopo una ruspa compiacente era sempre pronta a coprire e nascondere le buche.

Di norma le aziende di piccola dimensione erano autosufficienti, ma per le grandi era necessario ricorrere a veri professionisti dello smaltimento clandestino, un business di dimensioni colossali che, per logistica ed attrezzature, ha permesso a svariate organizzazioni malavitose di specializzarsi diversificando la propria attività, Eco-Mafia è il termine corretto con cui chiamare questo ambiente. Ma attenzione i malavitosi sono senza dubbio i gestori del traffico, ma non da meno sono tali i produttori di rifiuti, gli autisti dei mezzi, gli armatori con i colletti bianchi delle compagnie di navigazione che buttavano in mare i fusti inquinanti o che a volte affondavano le navi colme di veleni, così come i Comandanti e gli ufficiali e gli equipaggi, ricattati con lavoro sicuro in cambio del silenzio.

Ma i grandi gruppi industriali, sia pubblici che privati o partecipati, hanno da sempre usato metodi diversi: lobby di pressione, acquisto di consensi nelle amministrazioni locali o regionali o direttamente nei governi, l’uno per l’altro, atti a garantire una sorta di patto di non aggressione, la certezza di non essere controllati o, spesso, di avere dalla propria i controllori, i certificatori, i periti, gli ispettori, gli amministratori, burocrati che con un timbro giusto di forma e colore, siano in grado di asseverare il processo, di garantire che quella polvere cancerogena che uccide non paia poi così pericolosa, che l’abbattimento degli animali infetti passi sotto silenzio, che i cavoli radioattivi dell’orto siano stati irradiati dai marziani, che la scientificità dei dati presentati dai superstiti possa essere contestata, pagando mazzette a tutti, accattivandosi i lavoratori o la cittadinanza utilizzando i circoli aziendali ricreativi gestiti dalle parti sociali o finanziando le trasferte di confraternite di portacristi.

E tutti giù a dar di matto quando le vedove denunciavano, ma venivano comprati giornalisti per condizionare l’opinione del popolo bue.

Il dramma nel dramma è sempre lo stesso, e le domande, oggi come ieri non cambiano. Queste aziende, piccole o grandi inquinano, fanno ammalare, intossicano uccidono. Oggi come ieri. Quelle piccole tutto sommato non importano a nessuno, inquinano è vero, ma poco per volta, hanno pochi dipendenti che si ammalano e pochi inoltre perderanno il posto di lavoro se qualcuno decidesse nel rispetto delle regole di impedire l’inquinamento. Molte di queste probabilmente riescono a stare sul mercato proprio nascondendo sotto il tappeto le briciole, peccato però che le piccole imprese siano la stragrande maggioranza delle imprese italiane e che non ci sia un adeguato numero di controllori per verificarne anche solo una parte consistente e se chiudono l’impatto sull’opinione pubblica è minimo, non occuperanno mai una piazza, ma al massimo l’androne di un portone. Quelle grandi hanno dalla loro un’altra carta da giocare e si trovano alleati con parti di per se antagoniste. Queste sono quelle che inquinano il territorio per chilometri quadrati, intere città. Sono quelle che hanno sulla coscienza centinaia di morti, con amministratori delegati con stipendi a grandi cifre e studi di avvocati specializzati nel prender tempo, pelo sullo stomaco e conti nei paradisi fiscali e stupore di tanto clamore per quello che per loro non è che un danno collaterale, una bomba intelligente che solitamente produce energia od acciaio che, sorpresa sorpresa, negli anni uccide i bambini di cancro.

Certo per i lavoratori di queste imprese non è bello sapere di essere o essere stati esposti continuamente a sostanze che possono procurare danni irreparabili, malattie incurabili e trovarsi ad un certo punto della propria vita a dover scegliere da che parte stare per campare, se pur malamente. Rischiare che, nel pretendere la salvaguardia della propria salute e, perché no, quella dei bambini dei quartieri vicini ci sia il rischio di perdere il lavoro, ‘che fuori c’è la crisi. Legittimamente domandarsi perché l’impresa, gli amministratori locali, gli esperti, non si fossero accorti di ospitare sul territorio un vero serial killer, ma non uno di quelli che ammazza tre o quattro prostitute e si prende l’ergastolo, ma bensì uno che uccide 500 o 1000 persone nell’arco di una decina d’anni e che, come capita, prenderà una multa se mai la pagherà.

Saranno loro forse a dover pagare con una riduzione di diritti e tutele, con meno lavoro, meno certezze nel futuro.

E’ a loro che verrà chiesto, quando scenderanno in piazza con bandiere e striscioni, quante giornate lavorative, quanti posti di lavoro vale un bambino morente di cancro.

E sempre loro, che non c’entrano niente, verranno utilizzati dall’impresa che giocherà la carta del ricatto occupazionale, muovendo le proprie pedine, sempre le stesse, all’Ilva di Taranto come nella centrale a carbone di Vado Ligure.

(Aris Capra – Responsabile Sportello Sicurezza CDML Genova – disegno di Guido Rosato) -

OLI 354 – ILVA : Genova chiama Taranto, tra bilanci politici e prevenzione

“Riteniamo illogico considerare inevitabile che ogni anno ottantamila quintali di residui aerei del centro siderurgico di Taranto debbano cadere sulla città”. “L’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi organizzativi non è un momento unico e definitivo dell’azienda moderna ma fa parte di un processo continuo di crescita dell’apparato produttivo che noi rivendichiamo perché ad esso è legato lo sviluppo economico della collettività”.

E’ un estratto degli atti della conferenza nazionale di Cgil, Cisl e Uil dal titolo “La tutela della salute negli ambienti di lavoro”, marzo 1972.

Ne ha dato lettura, il 26 ottobre, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria promotrice dell’incontro “Genova chiama Taranto. Il caso acciaio. Ambiente e lavoro sono la stessa cosa”. Nel salone di rappresentanza del Comune di Genova manca, però, il pubblico delle grandi occasioni. Peccato. Perché, dopo aver riempito piazze, fatto assemblee, subìto il ricatto lavoro-ambiente, quella di venerdì si è dimostrata una preziosa occasione di riflessione, lontano dai riflettori, per fare il “punto nave”, come dicono in produzione. Un’occasione per ragionare sulle scelte politiche genovesi, criticarle o rivendicarle ricordando le vicende che hanno reso possibile superare il ciclo a caldo a Cornigliano.

Quindi Bernini e Biasotti, per la parte politica e istituzionale, rappresentanti di Legambiente e Federico Valerio, chimico ambientale, per la tutela della salute e del territorio, Federico Pezzoli, RSU Ilva Cornigliano, per il lavoro, hanno messo a fuoco i punti salienti di una storia in divenire in cui Riva – Emilio, famiglia, società? – è stato a tratti o deus ex machina o spietato padrone delle ferriere. Comunque sempre soggetto difficile da controllare.Così quanto dice Bernini sulle aree: “Il conto è stato fatto sul lavoro che poteva essere dato” e “la parte liberata e già destinata dalla società per Cornigliano ad attività portuale” in parte occupa addetti “ma la quantità di occupati per metro quadrato non è soddisfacente”, si arricchisce con gli “aneddoti” di Biasotti su come Riva fosse stato abile ad ottenere da Mori, suo predecessore in regione Liguria, mille volte di più di quello che aveva prima: dai cinquant’anni di concessione, all’abbuono di tutti i canoni che mai aveva pagato, insieme a tutta una serie di vantaggi. Vinte le elezioni regionali nel 2000, il Senatore Biasotti fa “l’ambientalista” e dice una serie di no. Nel suo album di ricordi anche l’imbarazzo per l’assegno “milionario” staccato da Riva a Berlusconi per la campagna elettorale del 2001. In merito “al contratto fatto nel 2006” con Riva il senatore dice: “Purtroppo ha una grave lacuna: non lega i metri quadrati che gli sono stati dati ai dipendenti, tant’è che oggi ci sono 1500 operai mentre lui dovrebbe farne lavorare 2400. Questo è un fatto grave.” Ma Biasotti non deve fare ammenda perchè lui quell’accordo non l’aveva firmato.

La chiusura della cokeria di Cornigliano – ha spiegato Federico Valerio dell’Ist – ha permesso un abbattimento immediato di malattie e ricoveri, anche dei bambini del quartiere. E ha reso gli abitanti di Cornigliano simili a quelli di altre parti della città che comunque hanno a che fare con l’inquinamento automobilistico, che è altra cosa da quello di una cokeria. La cokeria ha spiegato Valerio non si può ambientalizzare perché intrinsecamente produce fumi cancerogeni. Dell’esperienza Ist beneficerà l’agenzia per l’ambiente pugliese che ha adottato la procedura degli studi epidemiologici genovesi. Tuttavia ha aggiunto Valerio “il sottoscritto che ha diretto quel laboratorio e ha ottenuto quei risultati è andato in pensione e nessuno sta pensando di sostituirlo, perché della prevenzione primaria non gliene può fregare niente a nessuno. Non rende.” Ma i dati ci sono e non bisogna perdere la memoria storica. Si è capito che le acciaierie a ciclo integrale costruite a meno di duemila metri dall’abitato diminuiscono l’aspettativa di vita. La salute non è una cosa vaga, ha spiegato Valerio, e un tumore polmonare costa cinquantamila euro per il ciclo chemioterapico con pochissime probabilità che serva a qualcosa. Basta pensare agli effetti devastanti all’amianto.(Continua)

(Giovanna Profumo – foto dell’autrice) -

OLI 353 – ILVA: Genova-Taranto, ieri e Oggi

“Trenta per cento: l’incremento stimato di leucemie e tumori a Taranto rispetto alla media italiana”

Ricavo questa frase da un box pubblicato in un articolo dal titolo “SOS Taranto – cinquant’anni di veleni, ancora nessun colpevole”. Viene intervistato il procuratore capo del tribunale di Taranto, vengono forniti nel dettaglio i dati delle emissioni inquinanti. Si parla di diossina, del quartiere Tamburi, di un incremento allarmante dei tumori. Non ho sotto gli occhi una rivista scientifica, ma un’uscita del settimanale Oggi datata 14 gennaio 2009. Quasi quattro anni fa.

Ancora prima, nel 2008, Nichi Vendola, aveva fatto stampare un libro con con la Taranto avvelenata illustrata dai bambini. E qui, a Genova, nel Maggio 2008, Alessandro Langiu, in occasione del Festival delle Energie Collasso Energetico, aveva messo in scena “Venticinquemila granelli di sabbia” trascinando il pubblico – davvero esiguo – nel quartiere Italia che del Tamburi era fotocopia teatrale.

Informazioni, spettacoli off – è il caso di dirlo – libri, ci sono stati accessibili come ciliegie sull’albero. E quello che si legge adesso sui giornali pare essere il risultato del disinteresse di chi non voleva sapere.

Da marzo, OLI 338, ad oggi anche i lavoratori dell’ILVA di Genova sono stati trascinati nell’incubo insieme a quelli di Taranto. Genova è legata al destino del Siderurgico e le scelte che verranno prese da qui ai prossimi giorni saranno determinanti per tutto il gruppo ILVA.

Le vittime? Sempre i soliti, lavoratori e cittadini, che a qualcuno farebbe comodo veder schierati l’uno contro l’altro una guerra che impedisce di riflettere e soprattutto di cogliere la sfida che ci dice che è possibile produrre acciaio e salvaguardare l’ambiente.

Per chi volesse approfondire, questa settimana, a Genova, due appuntamenti importanti.

Oggi – mercoledì 24 ottobre – ore 20.30 in via Monticelli 25 r, (civico 9) il Centro Documentazione Carlo Giuliani proietterà il video La svolta, donne contro Ilva . Dopo la visione, dibattito con Aris Capra Responsabile dello sportello sicurezza Cgil.

Venerdì 26 ottobre alle ore 17.00, Il caso acciaio – Ambiente e Lavoro sono la stessa cosa. Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi -Via Garibaldi. Introduce e presiede: Santo Grammatico (Presidente Legambiente Liguria) Interverranno: Stefano Bernini (Vice Sindaco di Genova) Sandro Biasotti, (Senatore della Repubblica) Maria Maranò, (Legambiente Taranto) Stefano Bigliazzi (responsabile Centro Azione Giuridica Legambiente) Liguria Stefano Sarti (Vice Presidente Legambiente Liguria) Federico Pezzoli (RSU Ilva Cornigliano) Federico Valerio (Chimico Ambientale) Conclude Stefano Ciafani (Vice Presidente Nazionale Legambiente) .

(Giovanna Profumo – disegno di Guido Rosato) -

OLI 349: PORTO ANTICO – Chi si occupa della marea nera?

E’ evidente, e come tutte le cose eclatanti, è sfuggito a più di uno sguardo. Sarà sfuggito a molti dei 65mila che hanno visitato il Suq, appena concluso, rispecchiandosi durante queste luminose serate estive in un mare nero come la pece, in cui i cefali – tipici di solito come i piccioni veneziani a piazza San Marco – sono scomparsi. Non se ne saranno accorti neppure coloro che percorrono quotidianamente la sopraelevata, che da qualche tempo vedono le banchine srotolarsi sopra un mare cupo color terriccio. E magari non tutti quelli che stanno leggendo se ne sono resi conto ancora, ma il mare all’Expò è diventato nero, proprio nero, e da qualche tempo. Qualche notizia fresca si trova, da qualche ora, soltanto su la Repubblica e relativo blog: http://genova.repubblica.it/cronaca/2012/06/26/news/fiorisce_l_alga_oscura_mare_nero_al_porto_antico-37978141/: la macchia nera si estende nel bacino del Porto Antico di Genova, tra i Magazzini del Cotone ed il Museo del Mare. Da quanto riportato si legge che la Capitaneria di Porto, l’Arpal e l’Università sono intervenute solo sabato scorso (il 23 giugno), a fronte di un fenomeno che è iniziato da almeno una decina di giorni. Le cause della chiazza nera sono ancora in corso di accertamento: tra le più probabili, la fioritura di un’alga che produce polline nero, tingendo il mare. All’acqua nera, in questi ultimi due giorni si è aggiunta la spazzatura che galleggia in superficie: depositata durante l’anno dal Rio Carbonara, che sfocia presso Ponte Morosini, sale a galla dal fondale in circostanze particolari. Ma chi deve occuparsene, a questo punto? Per legge (Legge 84/94 e D.M. 14.11.1994, poi precisati dalla Circolare prot. N. 5201164 datata 13 marzo 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione), la competenze sulla salute dell’acqua portuale sono ripartite tra attività anti-inquinamento, riservata all’Autorità Marittima, ed attività di disinquinamento delle acque, che spetta invece all’Autorità Portuale. L’autorità portuale dovrebbe poi dare il servizio in appalto; in particolare, a Genova, se ne occupa la Sepg, Servizi Ecologici del Porto di Genova, società partecipata dell’Autorità Portuale. Altro ente preposto a vigilare sulla qualità delle acque costiere è la Regione, che tramite l’Arpal ha il compito di monitorare l’ecosistema costiero. I custodi delle acque portuali sono numerosi e ben definiti dalla normativa, ma è certo che qualcuno non ha vigilato abbastanza, o non si è mosso con zelo sufficiente: la marea nera con tanto di spazzatura galleggiante è ancora un mistero senza spiegazione e dipinge un’immagine decadente, che stride con la definizione di Liguria come “regina delle bandiere blu”.

(Eleana Marullo – foto dell’autrice) -

OLI 282: LIGURIA – Affari di mare

Con il racconto di onde alte tredici metri e vento a cento chilometri l’ora e l’avvenuto salvataggio si conclude l’avventura dei ventuno uomini della Jolly Amaranto, nave della flotta Messina con i motori in avaria da sabato 13 nel mare in tempesta davanti all’Egitto.

Con il racconto di onde alte tredici metri e vento a cento chilometri l’ora e l’avvenuto salvataggio si conclude l’avventura dei ventuno uomini della Jolly Amaranto, nave della flotta Messina con i motori in avaria da sabato 13 nel mare in tempesta davanti all’Egitto.

L’armatore ci tiene a sottolineare di essere contento per il suo equipaggio, tutto in salvo. Un atteggiamento propagandato con sollecitudine sui media, foto di Ignazio e di Stefano, in apprensione nei loro uffici.

“M’interessano i miei, del carico non m’importa” si dichiara sui giornali. E l’attenzione è così scivolata via, in sordina, sul carico, peraltro coperto da assicurazione e che di certo – si sostiene – non può provocare un disastro ambientale. Si tratta di vernici, resine, inchiostro; ma anche pitture speciali, sostanze chimiche e farmaceutiche, lacche, liquidi corrosivi.

Dopo l’attracco al porto di Alessandria d’Egitto l’armatore fa la conta dei danni, almeno venti container persi, lamenta; non una parola di preoccupazione sul “genere” di merce dispersa.

“Sono prodotti che ricadono nella categoria Imco3, controllati dalla Capitaneria di porto di Genova” spiega sbrigativamente.

Ovvero?

Nel sito http://www.egyshipping.com/resources/dgt.html si presentano varie classi di “Dangerous Good Transportation”: la 3 è quella dei liquidi altamente infiammabili per il trasporto, non certo profumi e bombon per Natale: un carico “speciale” ad alto rischio d’inquinamento se finisse in mare, com’è successo.

Ma che importa? Non è davanti alle nostre coste. Stavolta.

Dieci anni fa un’altra nave della flotta, la Jolly Rosso, si spiaggiò in Calabria con i suoi container e vi fu un’inchiesta archiviata per sospetto trasporto di rifiuti tossici.

Per i loro ghiotti carichi finirono nel mirino dei pirati la Jolly Smeraldo e la Jolly Marrone e allora la società armatrice protestò per la mancanza di scorta, più volte invocata, alle sue navi, che spesso hanno come destinazione il continente africano: non solo meta di business, ma nota e inerme pattumiera del mondo.

Soltanto una volta i Messina ufficializzarono la natura dei loro trasporti, quando nel 1988 la Jolly Rosso arrivò dal Libano con rifiuti tossici che “alcune aziende italiane senza scrupoli – si legge nel memoriale della nave dei veleni M/T Rosso, stilato dalla Linea Messina – avevano smaltito in Libano e in Paesi del Terzo Mondo”. Mai e poi mai la società si presta a simili trasporti, avvenne in quell’unica occasione, anzi la motonave venne poi ampiamente bonificata per procedere al trasporto di generi alimentari.

Ce ne fossero di imprenditori così che a Genova portano lavoro.

Per lavorare la Culmv non snobba i rifiuti speciali, si adatta a chiedere garanzie,vedi il prossimo imbarco delle big bags della bonifica dell’ex area industriale di Pioltello, Milano, in partenza per la Spagna (ancora ignoto l’armatore).

In Italia ci sono cantieri navali, ma i Messina si fanno costruire le navi in Corea, a prezzi più convenienti, per carità, e protestano se gli si contesta la situazione di privilegio che hanno da decenni sui moli: non vorrebbero gare d’appalto, libera concorrenza.

Perciò hanno contribuito a mandare in galera il presidente dell’Autorità Portuale Novi, prosciolto poi in giudizio e i Messina risponderanno per diffamazione.

Persone discrete, che investono nell’edilizia, abbondantemente e sommessamente.

Peccato essere finiti nei giorni scorsi sui giornali, persino nell’Amaca di Michele Serra su Repubblica: le due figlie eredi non sono state ammesse allo Yacht Club, rifiutate nel segreto dell’urna, forse per solidarietà all’ex presidente Novi (dell’Autorità portuale e per dieci anni dello Y.C.I.).

Pare diranno addio al prestigioso club, portandosi via le loro nuovissime imbarcazioni, le più grandi ancorate lì, salutando i Moratti, gli Agnelli e i Tronchetti Provera.

Che dispiacere, davvero un triste Natale.

(Bianca Vergati)