Nel 2000 ero docente in una serie di corsi svolti nei confronti degli equipaggi e del personale di terra di alcune compagnie di navigazione italiane, le varie sessioni si svolgevano sulle alture di Spezia ed avevano oggetto una legge speciale da poco in vigore, il D.Lgs. 271 del 27 Luglio 1999.

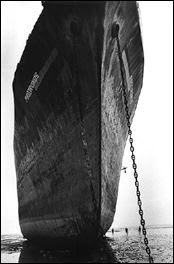

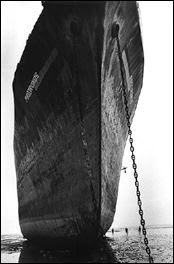

Nelle aule ruotavano tutti i membri degli equipaggi, dai mozzi ai Comandanti, ed alcuni di questi ultimi, nelle pause d’aula, mi descrissero una realtà vissuta in prima persona, gli spiaggiamenti di vecchie navi delle loro Compagnie sul grande estuario del Gange in Bangladesh nel Golfo del Bengala, nei più grandi cantieri di demolizione navale del mondo a cielo aperto, a Chittagong.

I report di questi viaggi tendevano a dimostrare la particolare e specifica abilità del comando nel giungere a destinazione con navi ridotte all’osso, dalle quali era stato smontato e sbarcato tutto il possibile, e del momento finale, quando con la più elevata galleggiabilità e con il livello massimo di marea, venivano portate alla loro ultima corsa, alla massima velocità possibile sino ad arenarsi sulla riva, il più vicino a terra possibile, come balene spiaggiate. Descrivevano la singolare attività che vedevano iniziare spenti i motori, o che era in corso sui giganteschi rottami vicini, con la bassa marea infatti un nugolo di uomini a piedi scalzi e vestiti strappati, si avvicinavano allo scafo in secca e letteralmente lo assaltavano per scarnificarlo, per cominciare a sezionarlo, a demolirlo. Veniva praticato un varco di accesso su un fianco nel quale si introducevano gli addetti, armati di bombole e cannelli, ed incominciavano a spolpare la carcassa dall’interno. Non era più una nave, ma una grande miniera a cielo aperto di lamiere di acciaio e di componenti da riciclare. Descrivevano della qualità del lavoro e delle attività che si svolgevano nei cantieri che attraversavano mentre andavano a prendere un aereo per tornare in Italia, ma erano talmente a tinte forti da ritenerle esagerate – sono marinai – pensavo – anzi Comandanti ad un corso di formazione e chiaramente intenzionati a far colpo sul docente.

Mi misi a fare ricerche su questi strani posti e cicli di lavoro ed allora, era il 2000, scoprii una realtà

incredibile, scaricai foto, splendide nella loro tragicità, lessi i report di attività lavorative organizzate con caratteristiche medioevali, condotte con il più elevato disprezzo per la vita umana e l’ambiente, lessi di connivenze e aziende malavitose, di dati ambientali falsi e di proclami di governanti, di incredibili business e di paghe da fame, di ignoranza e di morti sul lavoro, di malattie da lavoro e di tumori nella popolazione, di sterminio dell’ambiente del delta nel Golfo del Bengala, di morti pagati un tanto al chilo e di attività che mai mi sarei sognato di scoprire, come quello delle raccoglitrici di amianto per il suo riutilizzo.

Diverse da oggi erano le fonti di informazione riportanti notizie e report. La maggior parte dei siti dedicati all’argomento puntava soprattutto sulla esposizione di foto color seppia o b/n, laddove lavoratrici e lavoratori di colore erano drammaticamente ripresi durante lo svolgimento delle rispettive attività lavorative. Ricordando oggi quelle prime sensazioni penso di aver definito con chiarezza e per la prima volta, come una sorta di imprinting, cosa si potesse intendere per industrializzazione di rapina nel terzo mondo, prima ci pensavo e ne argomentavo, ma solo allora mi resi conto realmente di cosa volesse dire sfruttare in un territorio di conquista, di come aziende inquinanti, malsane e portatrici di attività altamente pericolose, potessero sfruttare povera gente, territori ed ambiente, senza alcuna regola se non il profitto, gestendo in modo criminoso un business colossale, inarrestabile, ed ancora in qual misura la impossibilità di controllo da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei cittadini sul ciclo produttivo avesse determinato morti e feriti, inquinamento e distruzione di un vastissimo ecosistema.

Diverse da oggi erano le fonti di informazione riportanti notizie e report. La maggior parte dei siti dedicati all’argomento puntava soprattutto sulla esposizione di foto color seppia o b/n, laddove lavoratrici e lavoratori di colore erano drammaticamente ripresi durante lo svolgimento delle rispettive attività lavorative. Ricordando oggi quelle prime sensazioni penso di aver definito con chiarezza e per la prima volta, come una sorta di imprinting, cosa si potesse intendere per industrializzazione di rapina nel terzo mondo, prima ci pensavo e ne argomentavo, ma solo allora mi resi conto realmente di cosa volesse dire sfruttare in un territorio di conquista, di come aziende inquinanti, malsane e portatrici di attività altamente pericolose, potessero sfruttare povera gente, territori ed ambiente, senza alcuna regola se non il profitto, gestendo in modo criminoso un business colossale, inarrestabile, ed ancora in qual misura la impossibilità di controllo da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei cittadini sul ciclo produttivo avesse determinato morti e feriti, inquinamento e distruzione di un vastissimo ecosistema.

In effetti questa posizione, questo punto di vista, allora era in fase di crescita, ma mai nella partecipazione attiva e critica dello stato sovrano.

Oltre le posizioni negative enunciate da varie ONG e organizzazioni internazionali dei lavoratori, l’unico documento tecnico quasi pubblico che riuscii trovare ed archiviare fu la tesi di laurea di un giovane biologo che descriveva, con dovizia di dati ed argomentazioni, la riduzione della fauna ittica del Golfo, problema certamente grave, indiscutibilmente, ma in quel corposo documento non tentò nemmeno di avvicinarsi a terra, alla organizzazione del lavoro che era origine dell’inquinamento, del business all’origine di tutto ciò. Soprattutto perché i clienti, gli armatori che mandano le proprie navi in demolizione sono quelli del nord del mondo, quelle navi che in Europa dovrebbero sottostare alle poche, mal applicate o rispettate, ma esistenti, norme ambientali e di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il ciclo era completo: le vittime, i carnefici ed i mandanti.

Nel Giugno del 2010 a Chittagong, venne tenuto un convegno con oggetto la eco-sostenibilità nella Baia del Bengala, organizzato dall’Istituto Pubblico di Ricerca sulla Pesca e presieduto dal Dr.Md.Gulam Hussain, Direttore Generale della Struttura.

Vennero analizzati ed argomentati i dati degli sversamenti a mare determinati, tra l’altro, dalla attività di rottamazione e recupero navali, partendo da un paio di dati di fatto: i rifiuti generati dalle industrie inquinavano l’ambiente circostante a diversi livelli (acqua, aria e terreno).

Il costo pubblico per il controllo dei rifiuti era in aumento a causa dell’inquinamento ambientale dovuto all’uso di vecchie e retrodatate tecnologie e all’uso delle apparecchiature fino alla loro morte per vecchiaia, (manifestanti l’evidente intenzione di non utilizzare più costose versioni moderne visto la variabile di costo”vite umane” irrisoria). Assenza di iniziative da parte del governo nel fornire supporto finanziario e altri incentivi per la creazione di impianti per il trattamento di sostanze chimiche provenienti dai cicli produttivi in oggetto.

La attività di rottamazione delle navi o “ship breaking”, ha avuto origine nel 1969 ma con un vero e proprio

boom negli anni ’80 e, continuava il report, si è guadagnata la reputazione di essere notevolmente redditizia, ma con un grande costo ambientale. Rifiuti vari e materiali usa e getta sono gettati in mare dalle navi con residui di rottamazione e spesso si miscelano con il terreno, la spiaggia e con l’acqua di mare con un impatto negativo sull’ambiente costiero e la biodiversità.

Le operazioni di travaso e recupero di oli , grassi e carburanti raggiungono le 2500 Tonnellate anno, di tali operazioni venivano considerati gli effetti nocivi e l’impatto che, in modo documentato, gli sversamenti liquidi avevano portato all’ambiente: oli, lubrificanti, grassi, TBT.

Gli effetti nocivi riscontrati a parere della commissione erano stati:

- Copertura del corpo e asfissia nei pesci,

- Riduzione dell’intensità della luce sulle foglie che inibisce la fotosintesi, riducendo lo scambio di ossigeno e carbonio

- I danni alla popolazione degli uccelli, la ricopertura da oli delle piume, provocanti oltre a perdita di galleggiamento anche casi frequenti di tossicità acuta

- A volte le fuoriuscite provocano mortalità ad ampia diffusione tra la popolazione di pesci, vermi, granchi e molluschi.

- Nella popolazione umana i metalli come mercurio, rame, piombo, cadmio, arsenico, ecc, hanno determinato effetti nocivi come

- disturbi mentali, danni al sistema nervoso (ad esempio Malattia di Minamata, Arsenocosis)

- anemia, disturbi renali, sterilità e cancerogeni.

- Inoltre l’effetto nocivo di gas rilasciati in atmosfera come : CO2, CO, SO2, Cl2, NH2, fumi acidi, isocianati, hanno determinato

- un aumento di gas tossici in aria,

- un impatto negativo sugli esseri umani (ad esempio causanti asma e di altre malattie respiratorie).

- Fra gli inquinanti solidi PVC, plastica, lana di vetro, amianto, ecc sono presenti in quantità notevoli inoltre:

- IPA: procuranti tumori maligni a polmoni, stomaco, intestino e alla pelle, altamente tossiche e con la proprietà di bio-accumularsi nell’ambiente.

- diossine: provocano cancri, sono in grado di sopprimere il sistema immunitario ed in una fase sia pre che post-natale colpiscono il sistema nervoso dei bambini.

- I PCB: sono collegati al cancro, con danni al fegato e al sistema riproduttivo. Sono altamente persistenti del livello trofico più elevato della catena alimentare marina.

A seconda della loro dimensione e funzione, le navi demolite hanno un peso a vuoto tra 5.000 e 40.000 tonnellate (con una media di 13.000), il 95% è acciaio, rivestito con da 10 a 100 mani di vernice contenenti piombo, cadmio, organostannici, arsenico, zinco e cromo.

Le navi contengono una vasta gamma di altri rifiuti pericolosi come i sigillanti contenenti PCB, fino a 7,5 tonnellate di vari tipi di amianto; diverse migliaia di litri di olio (olio motore, olio di sentina, oli idraulici e lubrificanti e grassi). I serbatoi inoltre possono contenere fino a 1.000 metri cubi di olio residuo.

Lo studio prosegue individuando i benefici che questa attività porta al territorio : l’attività di SBA (schip breaking) crea un elevato potenziale economico e una opportunità lavorativa per migliaia di lavoratori e contribuisce alla crescita economica della regione che ha bisogno di investimenti del settore privato. Per quanto possibile il 100% della nave è riciclato, l’attività è di grande importanza nell’economia nazionale del Bangladesh e fa risparmiare grande quantità di valuta estera, riducendo l’importazione di materiali in acciaio, con la demolizione delle navi si garantisce infatti l’approvvigionamento di materie prime per le acciaierie, lamiere in acciaio per la costruzione, si ricicla l’amianto, vengono rigenerati oli ed lubrificanti per le altre industrie.

La attività di SBA garantisce lavoro direttamente a 25.000 persone ma altre 200.000 sono occupate nell’indotto. Sebbene questa attività abbia guadagnato una buona reputazione dal punto di vista del profitto per i Paesi in via di sviluppo, è considerata “fastidiosa” per l’ambiente e per la salute umana. (il termine che ho tradotto è esattamente quello utilizzato nel Report)

Non vi è alcun disaccordo sul fatto che questa attività sia ad alto rischio industriale. Da ogni punto di vista, la demolizione delle navi è un lavoro sporco e pericoloso. I rischi specifici del ciclo di lavoro si suddividono in due categorie: intossicazione da sostanze e incidenti sul lavoro.

Esplosioni di gas residui e fumi tossici nei serbatoi sono la prima causa di incidenti nei cantieri.

Un’altra delle principali cause di incidente è caduta dalle navi (che sono alte fino a 70 m) di lavoratori che vi operano senza sistemi anticaduta e cinture di sicurezza.

Gli altri incidenti mortali più frequenti comprendono per i lavoratori l’essere schiacciati da travi o lamiere in acciaio che cadono, elettrocuzione, ecc.

I lavoratori non qualificati trasportano lastre di metallo, barre o tubi di metallo sulla testa nuda o a spalle, iniziano a camminare con passi sincronizzati dal ritmo canzoni o musica, verso una destinazione precisa e poi movimentano lamiere metalliche nei cantieri per impilarle o caricarli su camion, senza mezzi di sollevamento. Come durante la costruzione della piramide di Giza, o Stonehenge in piena continuità.

In lingua inglese, nello slang corrente usato quando si ragiona di queste attività, si usa il termine di : three D-jobs :dirty, dangerous and demanding, e cioè sporchi, pericolosi ed impegnativi.

Lo studio termina dopo aver analizzato, a dire il vero con maggior dovizia di numeri, il livello di degrado nel quale si trovano attualmente le foreste di mangrovie inquinate ed l’elevato numero di pesci endemici o pelagici ormai scomparsi od in pericolo, con una considerazione sul “che fare”:

“Considerando il ruolo positivo che questa attività ha nella economia nazionale, afferma la commissione di studio, essa non può essere interrotta, piuttosto dovrebbe essere determinato un approccio sostenibile per ridurre al minimo le conseguenze negative nella zona costiera. Il governo dovrebbe nominare un’autorità competente che, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrebbe formulare, attuare e riesaminare periodicamente una coerente politica nazionale e principi per la demolizione in sicurezza delle navi. Tale politica dovrebbe includere:

- Il controllo delle importazioni e la preparazione delle navi alla demolizione;

- L’occupazione e le condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e la salute, i diritti e il benessere dei

lavoratori;

- La protezione sia della popolazione che dell’ambiente nella prossimità di un cantiere di demolizione.

- Il governo dovrebbe includere questo settore nel ministero dell’industria, e formulare una politica adeguata in modo che i diritti dei lavoratori possa essere garantita e resa contemporaneamente ecocompatibile.

- Ambiente, diritti umani e economia, tre ambiti che dovrebbero essere considerati nel formulare la gestione pubblica di questo settore.

Quindi anche nella parte di sotto del mondo il risultato delle grandi operazioni politiche determina la nascita di

una commissione di studio, con all’interno probabilmente coloro i quali sono stati corrotti sino a quel momento per il mantenimento dello status quo.

Ma vediamo quanto risulta invece dalla lettura delle documentazioni non governative.

Fondamentale è la corruzione:

“Credo che gli ispettori che verificano le condizioni di lavoro a bordo rilascino certificati in modo “illogico” o in ragione di alcuni interessi e non in base allo stato di adeguatezza della nave “.

l giornalista Hasan Akbar amplia questo concetto: ” il modo più facile ottenere i certificati necessari del Dipartimento è quello di pagare una tangente di alcune migliaia di taka. Quindi l’ispezione diventa non più necessaria. Purtroppo chi rilascia i certificati non controlla correttamente quanto e come dovrebbe. L’ispezione di una nave intera dovrebbe durare almeno da sei a otto ore, ma spesso si completa in meno di un ora “.

“Un controllo completo costerebbe al proprietario tra 60.000 e 80.000 taka. Essi preferiscono pagare per la verifica di due o tre ambienti spendendo ufficialmente tra i 600 a 900 taka e farne scivolare poche migliaia sotto il tavolo verso l’ispettore, il certificatore”. (100 Taka oggi valgono, come le rupie indiane, circa 1,5 Euro.)

“I proprietari dei cantieri hanno stabilito buone relazioni con i politici e le baronie locali. Tra l’altro finanziando i loro circoli ricreativi. In realtà si tratta di una mafia vera e propria. Dando tangenti alla polizia, politici, giornalisti e così via, hanno costruito un sistema in grado di evitare qualsiasi pubblicità negativa in caso di esplosione o incidente, minimizzandone la valenza e gli effetti. L’intera faccenda è solo un racket e condotto a costo della vita dei lavoratori, della popolazione locale e dell’ambiente.” I cantieri non sono ufficialmente industrie, non esistono, molti di questi non hanno obblighi come un salario minimo e la compensazione a seguito di un incidente, però hanno bande di “bravi” armati che di mestiere mantengono la tranquillità del sistema.

Se le imprese fossero riconosciute, sarebbero anche passibili di ispezione dal Dipartimento del governo dell’Industria, ma ufficialmente non esistono e laddove possono pagano tangenti agli Enti preposti ai controlli.

I lavoratori che arrivano ai cantieri sono tutti analfabeti e di origine contadina. Arrivano attirati dal miraggio del lavoro sicuro intenzionati a fermarsi per un solo anno , ma mediamente si allontanano dal mare solo dopo dieci anni. Uno su cento è assunto a tempo indeterminato, gli altri sono a chiamata, con i classici fenomeni di caporalato.

La paga media di un lavoratore nei cantieri di demolizione si aggira sui 40 Takas al giorno, 0,60 euro al giorno nel primo anno lavorativo, per raggiungere il massimo di 70 Takas dopo 10 anni, circa un euro, lavorando 16 ore al giorno, sette giorni la settimana, 365 giorni l’anno.

L’aspettativa di vita, vista l’esposizione a sostanze tossiche è di circa 20 anni, contro i quasi 61 del restante Bangladesh, ed il 20% inizia a lavorare nei cantieri prima di aver compiuto 15 anni.

In caso di morte, ad evitare pubblicità negativa od interventi, pur improbabili, degli organismi di controllo, le imprese pagano alle famiglie un indennizzo, una compensazione. Un esempio documentato cita due cifre: 40.000 Takas alla famiglia del morto (600 Euro) e 60.000 alla polizia, per insabbiare e nascondere. L’indennizzo sale quando in famiglia c’è un parente militare o poliziotto.

Le imprese, che si avvalgono per ogni nave di sei o sette ditte di appalto, ricavano mediamente 150 dollari a tonnellata per nave, la media di 13.000 tonnellate porta a valutare un ricavo medio di due milioni di dollari, oggi circa 1.600.000 euro, un lavoratore viene pagato 60 centesimi di euro il giorno, e, se muore costa 1500 euro, è un vero affare. Poi i cantieri devono pagare gli organi di vigilanza, gli ispettori, coloro che devono fare i controlli ambientali, i politici del territorio, i politici nazionali e gli esperti che partecipano alle commissioni che devono garantire tutti la continuità, ed in queste specifiche condizioni.

Nelle ultime 300 navi analizzate dalle varie ONG sono stati indicizzati 87 morti, 3.4 per ogni nave. 6000 infortuni gravissimi, danni irreparabili all’ambiente, grande distribuzione di tumori specifici in misura abnorme rispetto agli altri territori.

A questi imprenditori-delinquenti, grazie ai rapporti di forza favorevoli ed a quanto spendono per mantenerli, va benissimo. La commissione in effetti ha come obiettivo la continuità e interventi pubblici per eventuali bonifiche ambientali se proprio fosse il caso che il pesce palla delle mangrovie avesse a risentirne. Ricapitolando dalla mia ricerca su Chittagong e lo shipbreaking, sono emersi una serie di fattori

- In un vasto ambito territoriale una specifica attività industriale inquina mortalmente il territorio, l’aria, il suolo, l’ambiente.

- I lavoratori muoiono o si ammalano svolgendo una attività lavorativa durante la quale le regole di lavoro sicuro non vengono rispettate.

- I lavoratori sono sottopagati.

- Uno su cento ha un contratto a tempo indeterminato e gli altri sono atipici.

- La commissione governativa che dovrebbe occuparsi di ridurre pericoli per lavoratori ed ambiente è di parte ed inquinata dalle lobby filo aziendali.

- Gli Enti di certificazione sono corrotti così come coloro che devono procedere alle ispezioni.

- Il potere locale e la polizia prendono tangenti per chiudere un occhio.

- Le aziende corrispondono alle famiglie delle vittime un risarcimento pur di evitare percorsi penali.

- Per avere maggiore collusione finanziano anche i circoli ricreativi locali.

- I mandanti sono lontani al sicuro nei loro inarrivabili uffici old-English, come sempre assolutamente ignari ed in buona fede.

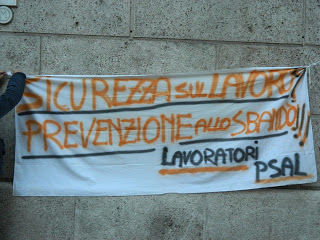

Ma dai, roba da terzo mondo, da noi non succederebbe mai.

(Aris Capra – Responsabile Sportello Sicurezza CDML Genova – foto da internet)