Categoria: Economia

-

OLI 401: ECONOMIA – Al circolo Zenzero il conflitto capitale

“VOGLIAMO VEDERCI CHIARO!”secondo ciclo di incontri di EconomiaProgettiamo un mondo diverso, in cui l’economia e la finanza siano al servizio dei bisogni delle persone e non delle regole del mercato. Un mondo in cui la gestione dei beni comuni sia finalizzata al benessere di tutti e non al profitto di pochi, nel rispetto degli equilibri naturali e dei diritti delle generazioni future.La crisi economica, esasperata dalla finanziarizzazione, ha evidenziato i limiti dell’Unione europea e della sua moneta unica. Per superare la crisi bisogna agire sulla moneta o sulle politiche europee?Venerdì 14 marzo 2014, ore 18Il conflitto capitale-lavoronell’epoca della globalizzazioneRelatori: Deborah Lucchetti e Sergio CofferatiL’incontro si terrà presso il Circolo ARCI Zenzero, via Torti 35, Genova. Per info nuovafinanzapubblicagenova@gmail.com -

OLI 400: ECONOMIA – Al circolo Zenzero: Euro sì? Euro No?

“VOGLIAMO VEDERCI CHIARO!”secondo ciclo di incontri di EconomiaProgettiamo un mondo diverso, in cui l’economia e la finanza siano al servizio dei bisogni delle persone e non delle regole del mercato. Un mondo in cui la gestione dei beni comuni sia finalizzata al benessere di tutti e non al profitto di pochi, nel rispetto degli equilibri naturali e dei diritti delle generazioni future.La crisi economica, esasperata dalla finanziarizzazione, ha evidenziato i limiti dell’Unione europea e della sua moneta unica. Per superare la crisi bisogna agire sulla moneta o sulle politiche europee?Martedì 25 febbraio 2014, ore 18Euro si o euro no?Relatori: Marino Badiale e Marco BertorelloL’incontro si terrà presso il Circolo ARCI Zenzero, via Torti 35, Genova.Per info nuovafinanzapubblicagenova@gmail.com -

OLI 384: DAL WEB – La crisi diventa semplice da comprendere

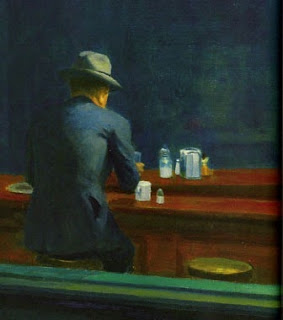

(Nighthawks – Edward Hopper) Helga è la proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte. Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e frequentazioni, escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e pagare in seguito. Segna quindi le bevute su un libro che diventa il libro dei crediti (cioè dei debiti dei clienti). La formula “bevi ora, paga dopo” è un successone: la voce si sparge, gli affari aumentano e il bar di Helga diventa il più importante della città.

Lei ogni tanto rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga: è un rialzo virtuale. Così il volume delle vendite aumenta ancora. La banca di Helga, rassicurata dal giro d’affari, le aumenta il fido. In fondo, dicono i risk manager, il fido è garantito da tutti i crediti che il bar vanta verso i clienti: il collaterale a garanzia. Intanto l’Ufficio Investimenti e Alchimie Finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono i crediti del bar di Helga e li usano come garanzia per emettere un’obbligazione nuova fiammante e collocarla sui mercati internazionali: gli Sbornia Bond. I bond ottengono subito un rating di AA+ come quello della banca che li emette, e gli investitori non si accorgono che i titoli sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. Così, dato che rendono bene, tutti li comprano.

Conseguentemente il prezzo sale, quindi arrivano anche i gestori dei Fondi pensione a comprare, attirati dall’irresistibile combinazione di un bond con alto rating, che rende tanto e il cui prezzo sale sempre. E i portafogli, in giro per il mondo, si riempiono di Sbornia Bond.

Un giorno però, alla banca di Helga arriva un nuovo direttore che, visto che in giro c’è aria di crisi, tanto per non rischiare le riduce il fido e le chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite. A questo punto Helga, per trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il che è ovviamente impossibile essendo loro dei disoccupati che si sono anche bevuti tutti i risparmi. Helga non è quindi in grado di ripagare il fido e la banca le taglia i fondi. Il bar fallisce e camerieri e baristi si trovano per strada. Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 90%. La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l’attività: niente più prestiti alle aziende. L’attività economica locale si paralizza. Intanto i fornitori di Helga, che in virtù del suo successo, le avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si ritrovano ora pieni di crediti inesigibili visto che lei non può più pagare. Purtroppo avevano anche investito negli Sbornia Bond, sui quali ora perdono il 90%. Il fornitore di birra inizia prima a licenziare e poi fallisce. Il fornitore di vino viene invece acquisito da un’azienda concorrente che chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa gli impiegati e delocalizza a seimila chilometri di distanza. Per fortuna la banca viene invece salvata da un mega prestito governativo senza richiesta di garanzie e a tasso zero. Per reperire i fondi necessari il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al bar di Helga perché astemi o troppo impegnati a lavorare. Bene, ora potete dilettarvi ad applicare la dinamica degli Sbornia Bond alle cronache di questi giorni, giusto per aver chiaro chi è ubriaco e chi sobrio.

(http://blog.safog.com/2010/06/08/die-wirtschaftskrise-leicht-verstandlich-suffbond-alkbond-und-kotzbond/ Stefano De Pietro – testo e immagine da Internet) -

OLI 368: LIGURIA – Derivati, le regole della politica e quelle dei cittadini

Foto da internet La minaccia “derivati” ha fatto sentire i suoi effetti – dal passato – anche sul Comune di Genova. La miccia è stata accesa da Il Giornale, che ne ha ricavato un’inchiesta pubblicata a partire dall’8 febbraio con l’articolo d’esordio “Il Monte dei Paschi anche a Palazzo Tursi: 118 milioni di derivati” (8/2/2013). Lo si ricorda per i lettori inesperti di ingegneria finanziaria: il derivato è uno strumento, un contratto, un accordo il quale lega il suo valore a quello di un’attività. Nel caso dei derivati acquistati dal Comune di Genova, ci si basa sull’oscillazione dei tassi di interesse dei mutui. Ritornando al caso di Genova, Il Giornale ha sollecitato l’intervento dell’assessore al Bilancio Miceli che ha dichiarato “Si tratta di due contratti, il primo stipulato nel 2002 con Unicredit per un valore di 7.272.000 euro, il secondo stipulato con Bnl nel 2001 per 13.066.882 euro con scadenza 2020” (“Derivati, la Corte vuol fare i conti col Comune”, Il Giornale 9/2/13). Sull’onda dell’inchiesta, la Lega ha proposto un’interrogazione comunale, non ammessa per ora a discussione (Il Giornale 13/2/2013). Il modo di riportare le notizie segue l’orientamento ideologico della testata, tanto che Il Giornale in un primo momento minimizza il fatto che i derivati risalgano alla giunta Pericu, rimarcando le responsabilità a riguardo dell’attuale amministrazione, mentre in altri articoli gioca sul fatto che i derivati non siano stati annullati immediatamente dal Comune, ma – contemporaneamente – una sentenza del Tar Toscana solleva questioni che sono d’ostacolo alla possibilità per le P.A. di liberarsene (“Swap impossibili da annullare”, Il Sole 24 Ore 23/2/2013). Il Secolo XIX si occupa della questione e riporta la dichiarazione di Miceli, secondo cui “si tratta, come si è detto, di due contratti senza rischi occulti o non prevedibili, che hanno sole finalità di tutela da forti oscillazioni dei tassi, per cui si valuta che in questo momento non sia conveniente rescindere questi contratti per il pagamento delle penali” (Il Secolo XIX 1/3/2013). Rimane invece silenziosa sull’argomento la Repubblica – Lavoro. L’alone di mistero che sembra comunque continuare a circondare la faccenda (a quanto ammontano le penali che impediscono di rescindere da un contratto in cui il comune, comunque, è in perdita?) riporta alla mente vicende di simili derive e simili misteri: i derivati non sono una novità per la Liguria: nel 2011 la giunta Vincenzi aveva chiuso un contratto con BNP Paribas, che costava 24 milioni di euro soltanto di interessi e che era stato siglato poco prima del suo insediamento, ancora sotto la giunta Pericu. Nel 2007 invece era stata la Regione a finire nei pasticci: un ex impiegato della banca giapponese Nomura a Londra aveva denunciato enormi ricavi ottenuti da un prestito della Regione Liguria nel 2006, (Il Secolo XIX, 6 aprile 2007, vedi anche OLI 160). Anche in quel caso, l’accordo era circondato dal massimo segreto e riserbo: il governatore Burlando dichiarava di dover seguire le “regole”. Ma non si riferiva a quelle che tutelano il diritto dei cittadini di sapere e di pretendere trasparenza, bensì a quelle contenute nei contratti ed imposte dalle banche. Ritornando al presente, al momento il sito del comune non riporta alcuna indicazione riguardo alla stipula dei contratti derivati: la trasparenza rimane uno dei punti più dolenti delle iniziative finanziarie ad alto e medio rischio intraprese dalle pubbliche amministrazioni.

(Eleana Marullo – foto da internet) -

OLI 366: ECONOMIA – Tares tra imposta e tariffa

Il decreto “Salva Italia” del governo Monti ci regala una nuova tassa in sostituzione di Tarsu e Tia: la Tares. Si sentiva il bisogno di una rivisitazione della norma sui rifiuti, analizziamo insieme i punti salienti per scoprire cosa nasconda la cinquantina di commi di cui è composta.

Il “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” è dovuto da chiunque utilizzi una superficie abitativa, commerciale, industriale o agricola a qualsiasi titolo, ha lo scopo di finanziare la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani ma anche la manutenzione della città, oltre che i costi di acquisto dei servizi (energia elettrica, acqua, gas). Sostanzialmente è pensata per trasferire ai comuni l’onere di incassare direttamente tali somme, sottintendendo che i trasferimenti da Roma saranno ridotti o eliminati, con l’obbligo di finanziare l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti secondo le sue necessità economiche, comprendenti anche gli investimenti. La tassa che riguarda i servizi si paga sempre a metro quadrato, e il valore va da 30 a 40 centesimi di euro, quindi non costosissima ma aggiuntiva a quanto il cittadino paga già di Imu e Irpef e pagava di Tarsu/Tia. Inevitabile pensare che presto questa tassa di superficie sarà aumentata per dar modo ai comuni di avviare le manutenzioni cittadine che attendono da anni di partire.

Il tributo può essere trasformato in tariffa solo se l’azienda dei rifiuti inizia una misurazione “puntuale” del conferito, che ad esempio a Genova non avviene, anche se voci sindacali di Amiu spiegano che la direzione rassicura che l’azienda genovese continuerà a incassare direttamente la tassa. Il termine “puntuale” non viene definito esattamente, per cui ci si aspetta che sia oggetto di interpretazione da parte dei comuni con le inevitabili circolari interpretative del ministero: il solito tran tran legislativo.

L’unico riferimento alla raccolta differenziata, per nulla tenuta in considerazione nella nuova norma, è per indicare l’obbligo di una diminuzione di tariffa in proporzione alla quantità di differenziata raccolta, nulla più. Molto interessante è invece il riferimento alla eventuale violazione di termini di legge, per cui il cittadino ha diritto a pagare un massimo del 20% della tariffa piena in caso di manifesta e grave violazione delle norme sui rifiuti: la fantasia insegna che se messo in relazione alle quantità di differenziata di legge e reali, in pratica quasi ovunque in Italia sarà possibile chiedere la riduzione. Si vede che il legislatore non conosce affatto la situazione italiana sui rifiuti e che la legge è stata scritta a tavolino solo per dare modo ai comuni di avere a disposizione una leva fiscale utile alla propria sopravvivenza.

Rimandiamo un approfondimento ad alcuni prossimi articoli su Oli.

(Stefano De Pietro – immagine da internet) -

OLI 346: SOCIETA’ – Il mercato dei fiori

Scopro di vivere nell’epicentro di un importante commercio: nella zona del Ghetto, tra piazza del Campo e Vico Untoria, si concentra infatti il mercato dei fiori venduti dagli ambulanti. Me lo fa scoprire il “Settimo rapporto sull’immigrazione a Genova” a cura di Maurizio Ambrosini ed Andrea Torre, Ed. Il Melangolo – 2012.

Il libro è stato presentato a Genova lo scorso 25 maggio, ma non ne ha parlato nessuno, ad eccezione di Pro.no., agenzia di stampa della Provincia di Genova.

Grandissima sottovalutazione dei nostri mezzi di informazione, perché il rapporto ha un taglio particolarmente interessante: l’accurata analisi statistica e quantitativa del fenomeno migratorio è infatti funzionale ad una lettura del nostro territorio e delle sue prospettive, ed è accompagnata da una ricca bibliografia, e da due rapporti di ricerca, uno dei quali, a cura di Franca Lagomarsino e Andrea Torre, riguarda i venditori di fiori ambulanti marocchini, definiti “Visibilmente invisibili” in quanto “Sono estremamente visibili, molto più di altre figure di lavoratori immigrati, ma emarginati dal nostro sguardo” in quanto “oggetto di pregiudizi negativi (gli immigrati non fanno un lavoro regolare) che creano difficoltà dei contatti e imbarazzo“. Il cliente, dice uno degli intervistati “ancora prima ti giudica come un povero, un povero totale, non solo di testa, povero di tutto. Però ce ne è tanti che hanno vissuto davvero la vita … loro ti capiscono al volo. Hanno un’altra mentalità, parlano come se parlassero a una persona normale … ne trovi il 20% che hanno vissuto la vita”.

Il rapporto infrange molte delle ovvietà con cui guardiamo a queste figure, e segnala trasformazioni importanti.Una è stata il passaggio della vendita dai minori agli adulti, che si è compiuta intorno alla fine degli anni ’90, e che ha dietro di sé una storia di cui fu protagonista una rete formata da Comune, Forum Antirazzista, Direzione Scolastica Regionale, CRAS (Centro Risorse Alunni Stranieri), Tribunale dei minori, Questura.

Un’altra è stata quella della graduale regolarizzazione della attività: il responsabile del mercato dei fiori di San Remo parla di un avvenuto “processo di specializzazione, con acquisizione di partita Iva, acquisto in regola, maggiore attenzione alla qualità del fiore e alla modalità di vendita … confezionano un ‘prodotto finito’, tolgono le spine, lo confezionano, lo vendono agli ambulanti. Poi hanno ampliato le gamme di prodotto, non più solo la rosa: indice che si rivolgono ad acquirenti che sono piccoli chioschi. Qui comprano regolarmente, con emissione di fattura e tutto”. Ci sono forme di razzismo: “Ci tocca vendere ai marocchini” ma la realtà è che “i marocchini coprono ormai una nicchia di mercato”.

Alcuni grossisti comprano a San Remo, altri al mercato di Genova. Poi nella zona del Ghetto avviene l’acquisto del prodotto da parte degli ambulanti, anche loro ormai transitati nel territorio della regolarità e delle partite Iva: si tratta di anziani che lo fanno da tempo, o di giovani in attesa di altre occasioni. Un’attività “cuscinetto” che può rendere 70 euro nelle giornate buone, o scendere a zero in quelle cattive. Un lavoro dignitoso, che può prevedere una sua dinamica: la diversificazione del prodotto venduto e della clientela, acquisendo acquirenti fissi, piccoli chioschi, e magari il passaggio da ambulante a piccolo o medio grossista.

Per capire questa parte della nostra città, insistono i ricercatori, occorre però “mettere in discussione l’ottica miserabilista”.

(Paola Pierantoni – Foto dell’autrice) -

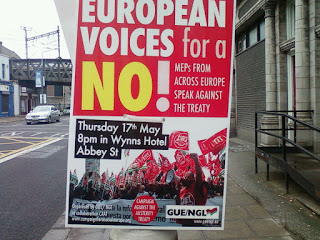

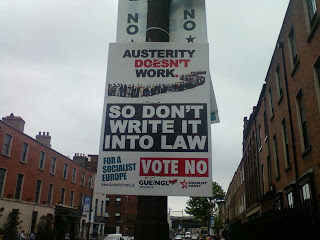

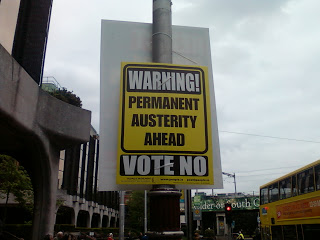

OLI 344: POLITICA – Il referendum di cui nessuno parla

Giovedì 31 Maggio 2012 i cittadini della Repubblica Irlandese andranno alle urne per decidere se accettare o no il cosidetto “fiscal compact” (o pareggio di bilancio), ovvero l’insieme di norme fiscali con cui l’Europa ha deciso di affrontare le difficoltà finanziarie che colpiscono in questi mesi i suoi membri più indebitati come Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna ed Italia (i cosidetti PIIGS). Le ultime proiezioni statistiche danno i si al 40% ed i no al 25% con una vasta percentuale (circa il 35%) di indecisi ed attorno al referendum si stanno riproponendo le stesse alleanze politiche pro e contro l’Europa che hanno caratterizzato gli ultimi referendum irlandesi. Se vinceranno i sì, l’Irlanda continuerà a seguire la politica di rigore fiscale; cosa succederà invece se vincessero i no? Sara’ l’Irlanda costretta a votare ancora fino a che non vincessero i si come già accadde per la ratifica del trattato di Lisbona (magari sotto ricatto dei mercati)?

E se l’Irlanda dicesse no, cosa accadrebbe del piano di aiuti finanziari con cui la verde Isola sta cercando di sopravvivere al disastro finanziario in cui l’hanno gettata l’incompetenza e la disonesta’ delle sue banche?

L’analisi delle possibili conseguenze del voto irlandese sono complesse e gli effetti di un no potrebbero essere molto profondi ed intrecciarsi in modo imprevedibile alla crisi Greca. Ora, a prescindere dalle complesse valutazioni finanziarie sulla validità della strategia del “fiscal compact” (a cui paiono credere unicamente il cancelliere tedesco Angela Merkel ed il suo ministro delle finanze Wolfgang Schäuble), il quesito referendario irlandese pone alcune interessanti domande cui val la pena interrogarsi. Ad esempio: quanti cittadini europei sanno di questo referendum? Quanti cittadini europei sanno cosa sia il “fiscal compact”? Quanti cittadini italiani sanno che analoga modifica costituzionale è stata votata in via definitiva dal Senato della Repubblica Italiana il 17 aprile 2012? Quanti cittadini europei sanno quale sia la differenza fondamentale fra la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Americana o la Banca d’Inghilterrra e quanti cittadini europei sanno perché, grazie a questa fondamentale differenza, gli Stati Uniti o l’Inghliterra possono permettersi di essere serenamente indebitati molto più di noi senza aver le loro democrazie in ostaggio dei mercati attraverso lo “spread”?

L’analisi delle possibili conseguenze del voto irlandese sono complesse e gli effetti di un no potrebbero essere molto profondi ed intrecciarsi in modo imprevedibile alla crisi Greca. Ora, a prescindere dalle complesse valutazioni finanziarie sulla validità della strategia del “fiscal compact” (a cui paiono credere unicamente il cancelliere tedesco Angela Merkel ed il suo ministro delle finanze Wolfgang Schäuble), il quesito referendario irlandese pone alcune interessanti domande cui val la pena interrogarsi. Ad esempio: quanti cittadini europei sanno di questo referendum? Quanti cittadini europei sanno cosa sia il “fiscal compact”? Quanti cittadini italiani sanno che analoga modifica costituzionale è stata votata in via definitiva dal Senato della Repubblica Italiana il 17 aprile 2012? Quanti cittadini europei sanno quale sia la differenza fondamentale fra la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Americana o la Banca d’Inghilterrra e quanti cittadini europei sanno perché, grazie a questa fondamentale differenza, gli Stati Uniti o l’Inghliterra possono permettersi di essere serenamente indebitati molto più di noi senza aver le loro democrazie in ostaggio dei mercati attraverso lo “spread”?La maggior parte dei cittadini irlandesi andranno a votare al referendum senza avere alcuna risposta alle domande sopra poste (ed in molti casi, perfino ignorando le domande stesse). E così anche la maggior parte dei cittadini italiani, che invece conoscono a menadito i risultati conseguiti dai loro scalcianti beniamini domenicali, ignorano serenamente che dal 17 aprile, la loro costituzione impedisce l’applicazione di ricette economiche come quelle che alleviarono negli Stati Uniti la crisi del 1929 (il cosidetto “New Deal” di Roosvelt). Val la pena chiederci: perchè nessuno me lo ha detto? E’ per disonestà o per incompetenza? E sopratutto, val la pena chiederci: ma riesco a fare bene il mio lavoro di essere umano, di cittadino mondiale, europeo ed italiano, senza conoscere le risposte e nemmendo le domande giuste riguardo alle dinamiche economiche e politiche che regolano le nostre esistenze? Son domande interessanti, che ne dite ?

(Gabriele Pierantoni, foto dell’autore) -

OLI 324: GRECIA – Origini di una crisi secondo Petros Markaris

Lunedì 12 dicembre nel salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, un folto pubblico ha accolto la conferenza dello scrittore greco Petros Markaris, programmata nell’ambito della rassegna “Mediterranea”.

Markaris, nato ad Istanbul, di padre armeno e madre greca, sceneggiatore di diversi film di Theo Anghelopulos, è noto al grande pubblico per il commissario di polizia Kostas Charitos, protagonista dei suoi romanzi pubblicati in Italia da Bompiani.

Markaris, con un discorso appassionato, ha descritto il momento attuale in Grecia, in balia di una crisi economica di cui non si intravedono prospettive di uscita: quali sono le cause che hanno portato il paese in questo stato?

Partendo dalla caduta della dittatura dei colonnelli nell’aprile del 1974, Markaris divide il passato ellenico recente in tre periodi: il primo, dal 1974 al 1981, è stato quello delle grandi riforme; il secondo dal 1981, è stato segnato dall’ingresso della Grecia nell’Unione Europea; il terzo ha origine nell’ottobre 2010, con le dimissioni del governo Karamanlis, ed è contrassegnato dalla attuale crisi economica.

Il presente greco “è un incubo”, dice Markaris. I motivi profondi di questa crisi vengono da lontano e sono riconducibili a diversi fattori:

– da più di trenta anni la scena politica è stata dominata da due famiglie, Papandreou e Karamanlis, e questo ha di fatto bloccato lo sviluppo di una democrazia compiuta;

– manca in Grecia una forte classe borghese, con una propria cultura;

– con l’ingresso nell’Unione Europea, l’arrivo di forti finanziamenti comunitari in un paese senza alcuna base economica produttiva ha portato un fittizio arricchimento, con una perdita parallela dei valori della cultura popolare;

– la presenza di forte evasione fiscale e di corruzione ormai diffuse a tutti i livelli;

– un punto di svolta infine è costituito dalle Olimpiadi di Atene del 2004, dove i costi, lievitati in corso d’opera a livelli esorbitanti, hanno portato ad un forte indebitamento pubblico con banche straniere.Siamo tutti responsabili di quel che è avvenuto, dice Markaris, e ora il rischio è che la gente si metta ad aspettare un “salvatore”.

Markaris si è detto diviso tra un senso di scoramento che può giungere alle lacrime, e una rabbia tale da voler sfasciare tutto. Quale può essere una via di uscita? Lo scrittore auspica una rinascita culturale, che trovi le proprie radici da un lato nella classe intellettuale, formata da scrittori, poeti e giornalisti, dall’altro nella parte migliore della classe politica, individuabile oggi solo nelle minoranze “pensanti” all’interno dei due grandi partiti greci di massa, Pasok e Nea Demokratia. Ma, aggiunge, non tocca solo alla Grecia: è tutta l’Europa che deve ritrovare una cultura e una prospettiva che vada oltre i “numeri” del Pil, dello Spread, degli indici di borsa.

Lui, da scrittore, ha deciso di utilizzare i suoi prossimi romanzi come mezzo per aprire una discussione sulla crisi greca, sui suoi drammi, sulle sue cause: il primo è già stato pubblicato in Italia col titolo “Prestiti scaduti”, Ed. Bompiani.

(Ivo Ruello – foto dell’autore) -

OLI 290: LAVORO E LIBERTA’ – Uomini dal pensiero scisso

Il 10 febbraio alle 17 il Teatro della Corte era affollatissimo per la presentazione, a Genova, della neonata associazione “Lavoro e Libertà” (*).

Il titolo dato all’evento, “Lavoro e/o vita”, era tale da sollevare forti aspettative in un animo femminile. Certo, sullo sfondo c’erano la vicenda della Fiom e la tragedia della Thyssen, perno del lavoro teatrale “La menzogna” di Pippo del Bono, programmato a completamento dell’evento: ma l’antitesi tra vita e lavoro non è rappresentata solo dalla radicalità della morte sul lavoro.

Nel coniugare i termini “lavoro” e “vita” il pensiero femminile corre infatti immediatamente al conflitto tra lavoro retribuito e lavoro di cura: un tempo si diceva tra produrre e riprodurre, dove riprodurre non si riferiva solo alla maternità, ma alla riproduzione sociale, alla cura del mondo. Erano temi centrali nelle lotte di qualche decina d’anni fa, e oggi sono il nucleo duro e irrisolto nelle vite di giovani donne che appena messa fuori la testa dal mondo degli studi si ritrovano investite da una disparità che non avevano supposto.

Invece questa questione, che fonda tutt’oggi organizzazione sociale, economia, organizzazione del lavoro, e rapporti nella famiglia non ha trovato alcuno spazio negli interventi.

C’era di che andarsene più che deluse: tutto quel che ha saputo offrire l’autorevole palco totalmente maschile (Cofferati, Bertinotti, Landini, Del Bono, Gad Lerner) è stato – a tratti – l’uso di un linguaggio politicamente corretto (lavoratori e lavoratrici … ecc.).

C’è da interrogarsi seriamente su questa scissione del pensiero, per cui un elemento di analisi della realtà centrale per qualsiasi donna che ci abbia pensato un po’ su, non riesce a farsi strada nelle parole di uomini che hanno praticato per tutta la vita il sindacato e la politica, e che non possono ignorare i molti pensieri prodotti su questo nodo di fondo da donne sindacaliste, politiche e pensatrici.

Di lì a tre giorni il richiamo delle donne avrebbe portato in piazza un milione di persone, trentamila o più a Genova. Cofferati, dicono le pochissime che nella gran folla hanno potuto accorgersene, sale (impropriamente) sul palco. Davvero, non è quello che serve.

(*) http://www.lavoroeliberta.it/

(Paola Pierantoni) -

OLI 278: ZOOTECNIA – I maiali felici che vivono nel bosco

Dario è un giovane uomo, titolo di studio Perito Agrario, scelta professionale allevatore sui monti nei dintorni di Mele. La casa è isolata nel bosco. Le persone a lui più vicine sono una giovane coppia che ha impiantato una attività di pensione, addestramento e rieducazione di cani. Una vasta estensione di bosco prima abbandonata al rischio di incendi ora è nuovamente sorvegliata e abitata da attività umane.

Dario è un giovane uomo, titolo di studio Perito Agrario, scelta professionale allevatore sui monti nei dintorni di Mele. La casa è isolata nel bosco. Le persone a lui più vicine sono una giovane coppia che ha impiantato una attività di pensione, addestramento e rieducazione di cani. Una vasta estensione di bosco prima abbandonata al rischio di incendi ora è nuovamente sorvegliata e abitata da attività umane.

Chi sia da tempo abituato a percorrere i sentieri del nostro entroterra avrà malinconica esperienza della sua trasformazione in landa desolata. Così l’impressione che si ha vedendo questi ragazzi è quella di trovarsi di fronte a dei pionieri.L’attività di Dario è al suo inizio, e per ora tra i castagni ci sono solo dieci maiali, ma aumenteranno e tra non molto arriveranno le scrofe e il verro che, oltre a fecondarle, col suo odore terrà lontani i cinghiali. Un’altra zona del bosco ospiterà le capre, si produrrà il formaggio, e poi alberi da frutto, e i piccoli frutti di bosco … Il terreno non appartiene a Dario, lui ci lavora. E’ l’amministratore delegato di una minuscola azienda, dove lavoreranno, oltre a lui, altri due giovani. L’impianto della attività è stato reso possibile da un finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, ma da ora in poi l’equilibrio economico l’azienda se lo deve costruire da sola. La scelta produttiva dei proprietari del terreno è coraggiosa: allevamento secondo criteri rispettosi del benessere animale. Ma il rapporto di “resa” tra un maiale libero di passeggiare tra i castagni e quello immobilizzato in un allevamento intensivo è senza confronto. A questo si aggiunge il grandissimo problema della distribuzione, soprattutto per la carne fresca: come farla arrivare agli acquirenti? A disposizione, per ora, ci sono solo piccole nicchie distributive come quella dei “GAS” (Gruppi Acquisto Solidale), che possono contare solo sulla loro auto-organizzazione.

Mano a mano che Dario parla cresce un interrogativo: ma quale è, e quale potrebbe essere, la politica agricola regionale? E’ molto opinabile che – come ci dicono – entità, finalizzazione e durata dei finanziamenti siano indifferenziate rispetto alle tipologie aziendali. Ci vorrebbe una scelta politica per favorire la qualità sia dei prodotti che della vita animale, e per sostenere un sistema distributivo adeguato alle caratteristiche di queste produzioni. A maggior ragione per il fatto che la Liguria non è area per grandi allevamenti intensivi, e che andrebbero incentivate attività che contrastino il degrado del nostro entroterra.Invece queste imprese combattono da sole, e Dario mi cita esempi di “ritorni indietro”, cemento e recinti messi rapidamente a sostituire lo spazio libero che non fa ingrassare a sufficienza. Mi dice che se volesse guadagnarci sceglierebbe l’intensivo a stecca, perché “alla gente non importa nulla di comprare sotto costo i vestiti fatti sfruttando i bambini, cosa vuoi che gliene freghi di come campa un maiale? Guarda solo al prezzo e alla comodità”. Ma poi pensa alle scrofe che verranno, mi fa vedere come siano puliti i maiali se li si lascia vivere come dio comanda, mi spiega che sono molto intelligenti, che hanno imparato a schiacciare il bottone della fontanella in modo che il getto dell’acqua vada di lato a formare un piccolo stagno. I maiali ci circondano, curiosi.

A quando una politica che sappia mettere insieme etica, sviluppo, capacità di prevedere e innovare il futuro?

(Paola Pierantoni)