(a cura di Aglaja)

Categoria: COSTITUZIONE ITALIANA

-

OLI 279: COSTITUZIONE ITALIANA – Evoluzione dell’art. 33

Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:L’istruzione è un bene sociale.È dovere dello Stato organizzare l’istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.L’insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All’istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali.Il 23 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo (l’articolo non è completo in quanto la discussione di alcune sue parti è stata rimandata):L’arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un’adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l’adempimento dei compiti sociali.L’istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato.Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato.Il 24 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo quale seconda parte di un articolo la cui prima parte discussa in seguito non viene approvata:«alle scuole e agli alunni di esse parità di trattamento nei confronti di quelli delle scuole statali».Approva inoltre il primo comma dell’articolo:«Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole ed istituti di educazione».Non essendo stata approvata la prima parte del secondo comma dell’articolo, al termine della seduta il Presidente «invita i relatori a rifondere completamente l’articolo, sia pure tenendo conto degli orientamenti manifestatisi nel corso della discussione».Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:Art. 6.Diritto all’istruzione.«L’istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l’istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L’insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All’istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l’organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza».Tale testo viene inserito dopo il comma terzo dell’articolo approvato il 23 ottobre 1946 che assume quindi la seguente formulazione:L’arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un’adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l’adempimento dei compiti sociali.L’istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato.Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l’organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza.Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato.Approva inoltre il seguente articolo:La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi.Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:Art. 27L’arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d’educazione.Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale e per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.Il 29 aprile 1947 l’Assemblea Costituente approva il seguente articolo:L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l’abilitazione all’esercizio professionale.Alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato.Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:Art. 33L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicura ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la loro conclusione e per l’abilitazione all’esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l’onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che al quinto comma manca una “o” (prima delle parole “per la loro conclusione”) a causa di un errore di stampa, e che al quarto comma è stato chiesto e approvato di tornare alla dizione «deve assicurare» invece di «assicura ».Testo definitivo dell’articolo:Art. 33L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.da La nascita della Costituzione, a cura di Fabrizio Calzaretti(a cura di Aglaja) -

OLI 278: COSTITUZIONE ITALIANA – Il Presidente Napolitano racconta i Principi Fondamentali della Costituzione

Da “La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione”, a cura della Fondazione Camera dei Deputati

(a cura di Aglaja)

-

OLI 277: CULTURA – I Beni pubblici e i cittadini

“Il crollo di Pompei è una vergogna per l’Italia”, così il Presidente della Repubblica . Un dispiacere immenso per coloro che ancora credono nel valore dell’arte, della cultura, del patrimonio del nostro Paese e che stiamo dissipando inesorabilmente.

Quanti turisti hanno calpestato quei ciottoli, quelle stradine, immergendosi nella Storia, arrivando da ogni parte per vedere quei resti che parlano non soltanto di noi e di quello che siamo stati, ma che parlano al cuore di tutti gli uomini e del loro cammino.

Da anni si lamenta la fragilità delle nostre vestigia. Per colmo si è in talune circostanze pensato che il territorio che aveva la fortuna di esserne il sito potesse custodirli meglio: ecco nato l’Ente dell’autonomia di Napoli e Pompei ed ecco i risultati. Ora si parla di mancanza di risorse, pure il Ministro pigola di zero fondi per la cultura, benchè si fosse provveduto ad ingaggiare addirittura un grande manager per riorganizzare i Beni culturali. E se il giovane sindaco che ribadiva tempo fa “gli Uffizi sono in primo luogo di Firenze” poteva avere le sue ragioni, visto che il ministero ne rivendicava la gestione, non si può negare una questione fondamentale: gli Uffizi, come Pompei sono un bene di tutti. Quindi tutela e controlli ad oltranza e non solo di competenza locale.

La Commissione Rodotà provò fra il 2007 e il 2008 a mettere ordine sulla legislazione dei beni pubblici, dispersa in mille rivoli di leggi, leggine e classificazioni formalistiche. Come? Usando la Costituzione, “Poiché il regime giuridico dei beni pubblici costituisce il fondamento economico e culturale più importante per la realizzazione del disegno di società contenuto nella Costituzione stessa” (dal saggio“ Beni pubblici : dal governo democratico dell’economia alla riforma del Codice Civile”a cura di Ugo Mattei, Edoardo Reviglio, Stefano Rodotà). Vi sono perciò “beni comuni” che si sottraggono alla logica proprietaria tanto pubblica quanto privata per metterne al centro la fruizione collettiva. Beni ad appartenenza pubblica necessaria, che appartengono alla stessa essenza di uno Stato Sovrano: tutti fanno sempre parte del patrimonio per così dire “liquido” di tutti noi. Tutti i cittadini italiani sono titolari di beni pubblici, quasi un portafoglio collettivo di proprietà lo si potrebbe definire.

In luogo di questa concezione, che rispetta Costituzione e interessi collettivi, si è intanto varato iI federalismo demaniale, cioè lo Stato cede agli Enti locali quasi ventimila unità del proprio demanio per un valore “nominale” di tre miliardi di euro: forti, caserme, isole e catene montuose come le Dolomiti, patrimonio Unesco.

Il trasferimento comporta che una parte di questi beni diventerà immediatamente vendibile. Un’altra porzione resterà al Demanio locale, inalienabile soltanto sulla carta, ma la legge ne prevede comunque una forma strisciante di privatizzazione.

E già ne abbiamo un classico esempio con la gestione delle spiagge.

“Alienarli per produrre ricchezza a beneficio della collettività territoriale”, cita la legge, cioè non di tutti gli italiani, nel cui portafoglio collettivo i beni erano prima della legge Calderoli. All’interesse collettivo si è opposto un progetto, che borseggia il portafoglio della cittadinanza tutta e lo ridistribuisce ai governi locali come un salvadanaio di terracotta da fare a pezzi.

E visto lo stato disastroso delle finanze locali ciò significherà svendere: meglio che lasciarli andare in malora si dirà. Ma se la gestione autonoma significa lo scempio della Valle dei Templi o Pompei auguriamoci che non si proponga un federalismo dei beni culturali.

(Bianca Vergati) -

OLI 277: COSTITUZIONE ITALIANA – La Costituzione difende la cultura

Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 9:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

5 maggio 2003. Dall’intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte.

“È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione’. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’ della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la ‘primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici’ e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un’attività ‘fra altre’ per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria”.

Carlo Azeglio Ciampi(a cura di Aglaja) -

OLI 277: LETTERE – Non si risparmia sulla dignità

Cara Oli, ho curiosato su oli news e ho visto che avete già pubblicato dei pezzi sulla disabilità.

Vi sarei grata se deste spazio anche a questo comunicato, che è la sintesi abbastanza completa di una battaglia che da mesi stiamo combattendo come familiari e malati di SLA.I malati di SLA e le loro famiglie sono stanchi di promesse: prima hanno assistito alla interminabile revisione dei “nuovi” Livelli Essenziali di Assistenza, ritirati oltre due anni fa dall’attuale governo, poi ai continui rinvii, mentre la pratica è ormai ferma, da mesi, sul tavolo del Ministro dell’Economia.

Hanno seguito per anni i lavori delle Commissioni, ultima in ordine di tempo la Consulta delle Malattie Neuromuscolari che, nominata dal Ministro Fazio, ha prodotto documenti regolarmente accantonati.

Sono scesi in piazza, il 21 giugno, e sono stati frettolosamente congedati dal Sottosegretario Letta, ertosi allora a Presidio in favore dei disabili e garante di una pronta approvazione dei LEA.

In ultimo, hanno visto cadere nel vuoto un ordine del giorno presentato dall’Onorevole Maria Antonietta Farina Coscioni, approvato dal Governo, che impegnava il Governo stesso ad emanare, entro il 30 settembre 2010, il DPCM sui LEA, termine da considerarsi perentorio, salvo che il Ministro Tremonti fosse intervenuto in Aula a riferire sulla mancata emanazione, chiarendone il motivo.

Anche se indignati, stanchi, delusi e molti addirittura alla disperazione, non hanno perso la voglia di lottare e comunicano di aver deciso quanto segue:Il giorno 16 novembre 2010 dalle ore 10,30 noi, malati in carrozzina, anche con tracheostomia e PEG, saremo davanti al Ministero dell’Economia per farci carico di un PRESIDIO PERMANENTE sino a che il Ministro Tremonti non ci darà risposte esaustive. Prendiamo l’iniziativa, per noi e per i milioni di malati gravi, invalidi e non autosufficienti, che non possono più aspettare che sia rispettato il diritto alla salute e ad una vita dignitosa, sancito dalla Costituzione.

Consideriamo urgenti e prioritarie le seguenti misure:

1. Copertura finanziaria ed approvazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e relativo nomenclatore tariffario degli ausili.

2. Finanziamento di 100 milioni di euro per il percorso assistenziale proposto dalla Consulta Ministeriale delle malattie neuromuscolari, tale finanziamento dovrà essere riservato al sostegno alle famiglie per la formazione e l’assunzione di Assistenti Familiari. Le Regioni dovranno contribuire con una pari quota.

3. Finanziamento di 10 milioni di euro per ricerca di base e clinica da effettuarsi in 10 centri universitari italiani con metodologie ed obiettivi condivisi e sinergici.Tutte le persone non autosufficienti e tutti coloro che sono affetti da gravi malattie altamente invalidanti attendono provvedimenti concreti e si augurano che il Ministro Tremonti decida subito che la vita delle persone è più importante di tante spese che possono aspettare, come ad esempio i miliardi previsti per gli aerei da combattimento F35, che sono uno schiaffo all’intelligenza umana ed alla vita stessa.

(Anna Cecalupo) -

OLI 276: COSTITUZIONE ITALIANA – La Costituzione tra i banchi di scuola

(…)L’interrogativo di partenza è obbligato: a cosa serve conoscere la Costituzione? La risposta può essere costruita attraverso un sillogismo elementare.La Costituzione è regola e limite al potere: il costituzionalismo moderno di matrice liberale (cui appartiene anche la nostra Costituzione) ha sempre guardato al potere negativamente, ponendosi il problema di come contenerlo e controllarlo. Se la democrazia – come ha detto una volta Norberto Bobbio – è «il potere pubblico in pubblico», allora non c’è democrazia senza controllo dei governati su chi governa, e non c’è controllo senza cultura costituzionale, senza conoscenza dei meccanismi che regolano la vita delle nostre istituzioni. Ergo: conoscerne la Costituzione è una precondizione essenziale per la vita stessa di un ordinamento che voglia essere e conservarsi democratico.E’ un sillogismo dal quale, in primo luogo, dipende l’effettività dei diritti e delle libertà di cui il cittadino è titolare.Conoscere i propri diritti costituzionali è premessa per poterli esercitare. Sapere quali sono i limiti e le modalità per il loro esercizio significa praticare la cittadinanza, che non si riduce allo status giuridico acquisibile attraverso le regole prescritte nella legge n. 91 del 1992: oggi, la cittadinanza riassume in sé la condizione di titolarità di quelle libertà che la Costituzione proclama inviolabili e che – come insegna la Corte costituzionale – spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (sentenza n. 105/2001).E’ un sillogismo dal quale, in secondo luogo, dipende lo stato di salute delle istituzioni, sempre a rischio di contrarre malattie virali, insidiose e recidivanti, come l’antipolitica e la cattiva politica. Questi due virus nascono da un ceppo comune. Come da altri è stato detto, antipolitica e cattiva politica derivano entrambe dal fatto che il cittadino poco conosce del meccanismo di un ordinamento democratico; non ha piena coscienza di quali siano i suoi diritti e doveri costituzionali; soprattutto ignora il legame tra quel meccanismo e quei diritti e doveri. E la reazione più comune di chi, posto davanti ad un marchingegno, non ne capisce il funzionamento, è quella di rifiutarlo: «Io di politica non capisco niente, dunque non me ne interesso». La trova detestabile perché incomprensibile. Ecco perché il primo antidoto all’antipolitica ed alla cattiva politica è una necessaria, adeguata e diffusa conoscenza della nostra Costituzione. Credo sia questa la chiave di lettura delle parole che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha recentemente espresso in tema, chiedendo che «la Carta costituzionale e le sue disposizioni vengano sistematicamente insegnate, studiate e analizzate nelle scuole italiane, per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri» (…)Andrea Pugiotto (Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara), La Costituzione tra i banchi di scuola(a cura di Aglaja).

Questi due virus nascono da un ceppo comune. Come da altri è stato detto, antipolitica e cattiva politica derivano entrambe dal fatto che il cittadino poco conosce del meccanismo di un ordinamento democratico; non ha piena coscienza di quali siano i suoi diritti e doveri costituzionali; soprattutto ignora il legame tra quel meccanismo e quei diritti e doveri. E la reazione più comune di chi, posto davanti ad un marchingegno, non ne capisce il funzionamento, è quella di rifiutarlo: «Io di politica non capisco niente, dunque non me ne interesso». La trova detestabile perché incomprensibile. Ecco perché il primo antidoto all’antipolitica ed alla cattiva politica è una necessaria, adeguata e diffusa conoscenza della nostra Costituzione. Credo sia questa la chiave di lettura delle parole che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha recentemente espresso in tema, chiedendo che «la Carta costituzionale e le sue disposizioni vengano sistematicamente insegnate, studiate e analizzate nelle scuole italiane, per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri» (…)Andrea Pugiotto (Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara), La Costituzione tra i banchi di scuola(a cura di Aglaja). -

OLI 275: COSTITUZIONE ITALIANA – Aldo Moro: Costituzione e antifascismo

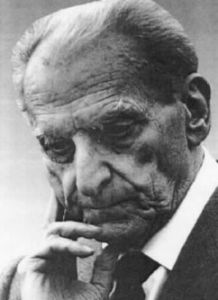

Da sinistra, tre giovanissimi “professorini”, deputati all’Assemblea costituente:

Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti (foto Publifoto).Il clima politico nel quale si incominciano a gettare le basi della costruzione del nuovo Stato è un clima incerto in cui soprattutto nei primi mesi che seguono la caduta di Mussolini, siamo ancora nel ’43, sembra per Moro difficile tracciare il confine tra antifascismo e fascismo in un paese dove il ventennio ha condizionato il costume, le relazioni sociali e il modo di fare politica, e dove essere antifascisti deve, nel suo pensiero, voler dire che si rinnega quel costume e quel modo. Agli antifascisti, Moro chiede, dunque, di essere capaci di seguire altre strade dove, smessa la pratica e abbandonato il linguaggio dell’intolleranza e della violenza, si promuova il pluralismo, si rafforzi l’idea che ogni uomo debba essere responsabile, debba avere «una fede, una sua libera fede, e [debba] serv[irla] con fedeltà assoluta, fino in fondo», perché «dove il fascismo oscurò le differenze ed andò promuovendo una piatta unità insignificante, l’antifascismo dovrà lasciarle sussistere, anche quando a questo o a quello non facciano comodo, ed incanalarle verso la sola unità ammissibile, quella generata dall’incontro rispettoso e dal vaglio serio ed onesto di tutti i punti di vista»(…)«Non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro paese un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni la coscienza e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa nostra Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione di una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione si pone. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico».

Maria Serena Piretti,“Il progetto politico di Aldo Moro dalla Costituente alla Terza Fase”(a cura di Aglaja)