Nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, il 17 gennaio 2008 l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea aveva organizzato una tavola rotonda dal titolo “La Costituzione, stella polare della democrazia”.

Di seguito riportiamo alcuni passi dell’intervento di Raimondo Ricci.

(…) La mia età molto avanzata mi consente di parlare della Costituzione con un senso di commozione e nello stesso tempo di riflessione, poiché essa ha rappresentato, di quel periodo drammatico e straordinario attraverso il quale l’Italia è riuscita a cambiare la propria identità, il lascito più importante. È chiaro come mi riferisca al periodo della lotta antifascista e della Resistenza, a quel periodo cioè nel quale la parte migliore del nostro popolo è riuscita a dare il segno della propria volontà di rompere con un regime totalitario e di fondare una realtà democratica. Fondare, giacché non si può parlare di rifondazione, essendo stata la democrazia antecedente all’entrata in vigore della nostra Costituzione parziale e zoppa. Basti pensare come allora non fosse previsto il voto alle donne e al peso della casa reale. Ebbene, io credo che questo epocale cambiamento della realtà italiana e della sua identità, attuatosi grazie alla lotta resistenziale culminata nel 25 aprile 1945, sia stato non solo il frutto della vittoria alleata nella seconda guerra mondiale ma anche il merito del nostro popolo, dei tanti giovani, dei militari, degli uomini e delle donne che in condizioni estremamente drammatiche hanno compiuto la giusta scelta, a prezzo di enormi sacrifici e con il sacrificio, spesso, della loro stessa vita. Ma c’è qualcosa che non è stato portato qui dagli angloamericani o dai sovietici, qualcosa che ha mutato in profondità l’identità del nostro Paese: è stato infatti l’antifascismo, movimento politico ed ideale non importato dall’estero, a guidare, in nome dei valori di libertà, democrazia, giustizia, la lotta delle forze più nobili del nostro popolo contro il regime mussoliniano. E io voglio ricordare il senso unitario dell’antifascismo, quell’incontro tra anime, culture, ideologie diverse che, lungi dal costituire un impedimento, ha favorito la nascita di una Costituzione tra le più avanzate dell’Occidente, frutto del senso di responsabilità di uomini che sapevano di dover assolvere un compito fondamentale nella storia d’Italia.

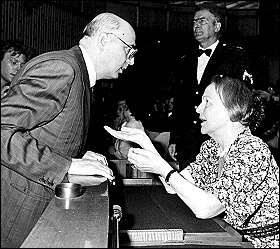

Io credo che l’incontro fra uomini come Umberto Terracini e Alcide De Gasperi abbia consentito alla Costituzione di nascere e che, nonostante i vari compromessi raggiunti nella stesura del testo, il suo aspetto saliente debba ravvisarsi nella condivisione di alcuni valori e principi fondamentali che venivano ad opporsi in maniera radicale e antitetica alle parole d’ordine dei totalitarismi nazista e fascista. È proprio da questa tensione, da questo vissuto collettivo, da queste speranze, che è nata la Costituzione della Repubblica, che ha tradotto nei suoi articoli, soprattutto nei primi dodici, riguardanti i principi fondamentali, e negli altri concernenti i diritti e doveri dei cittadini, l’essenza di un rinnovamento e di una prospettiva per il futuro.

Io credo che l’incontro fra uomini come Umberto Terracini e Alcide De Gasperi abbia consentito alla Costituzione di nascere e che, nonostante i vari compromessi raggiunti nella stesura del testo, il suo aspetto saliente debba ravvisarsi nella condivisione di alcuni valori e principi fondamentali che venivano ad opporsi in maniera radicale e antitetica alle parole d’ordine dei totalitarismi nazista e fascista. È proprio da questa tensione, da questo vissuto collettivo, da queste speranze, che è nata la Costituzione della Repubblica, che ha tradotto nei suoi articoli, soprattutto nei primi dodici, riguardanti i principi fondamentali, e negli altri concernenti i diritti e doveri dei cittadini, l’essenza di un rinnovamento e di una prospettiva per il futuro.

(a cura di Aglaja)