|

| Manolis Pappos |

Mercoledì 3 dicembre, in contemporanea in una sessantina di sale cinematografiche italiane, è stato proiettato «Indebito», il film-documentario di Vinicio Capossela ed Andrea Segre sulla Grecia e sulla musica rebetika.

Il rebetiko, un genere nato verso la fine dell’800, ha il periodo d’oro tra i primi anni 20 e l’inizio della seconda guerra mondiale: suoi principali protagonisti sono i profughi greci espulsi dalla Turchia nel 1922, alla fine del conflitto greco-turco (1919-1922). Circa due milioni di persone, che si rifugiarono principalmente nei porti di Salonicco e del Pireo, portandosi dietro cultura e musica: i temi trattati non sono mai politici, si parla di alcool, droga, amore, prigione, ma il rebetiko è comunque inviso al potere. Sarà questa sua «alterità» rispetto alle varie dittature succedutesi in Grecia (da Metaxas negli anni 30 al regime dei colonnelli tra il 1967 ed il 1974), a conferire al genere grande popolarità, favorita anche dall’attenzione di musicisti «colti», quali Mikis Theodorakis e Manos Hatzidakis.

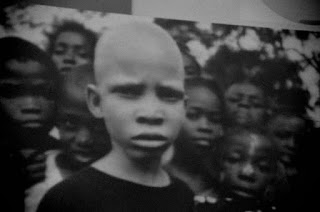

|

| Evghenios Voulgaris |

Non stupisce che Vinicio Capossela, uno dei più «curiosi» musicisti italiani, dopo più di dieci anni di frequentazione della Grecia e delle sue tradizioni musicali, abbia prodotto, in sequenza, un CD (Rebetiko Gymnastas), un libro (Tefteri, ‘il libro dei conti in sospeso’), ed ‘Indebito’, film-documentario, in cui diversi musicisti ci descrivono il loro rapporto con la musica, gli stati d’animo ad essa sottesi, e ci fanno ascoltare le loro voci e i loro strumenti nell’ambiente più naturale, le taverne di Atene, del Pireo, di Salonicco, tra un bicchiere di ouzo, o di tsipuro, e qualche mezes.

La Grecia di oggi non è solo rebetiko è, ovviamente, crisi economica: realtà ingombrante che in ‘Indebito’, nonostante il titolo, fa appena capolino.

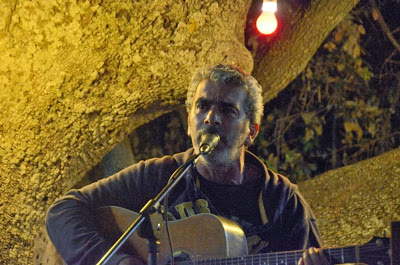

|

| Dimitris Mitsakidis |

Ma tra rebetiko e crisi c’è una relazione. Nato per dare voce al dolore e alla speranza, in altri anni difficili questo genere musicale è stato uno strumento culturale ed emotivo che ha aiutato le persone che vivevano al margine ad affrontare le difficoltà e a rivendicare la dignità di una cultura e di uno stile di vita.

Oggi torna ad essere un rifugio per non scomparire unicamente nella depressione, una finestra poetica da cui guardare a se stessi e allo ‘pseftiko dounià’, al mondo menzognero in cui viviamo.

Capossela sembra avere perfettamente interiorizzato il mood, lo stato d’animo che pervade chi suona e chi ascolta questa musica. Ma dire ‘ascolta’ è improprio: chi siede nelle taverne di certo non si limita ad ascoltare, ma canta, beve, mangia, parla, piange, e se raggiune lo stato d’animo giusto chiede ai musicisti di eseguire la canzone più amata e la balla. Questo continua a succedere, ovunque, in Grecia, e come viene detto nel film davvero tutti partecipano a questo rito: dalle ragazze e ragazzi giovanissimi, alle persone con ormai molti anni addosso.

Non è quindi difficile condividere con Vinicio Capossela una delle frasi-chiave del film: «questa musica è rivoltosa perché accende in noi la consapevolezza che ogni attimo è eterno perché è l’ultimo, ed è quello che ci invidiano gli dei».

(Ivo Ruello, le foto di Paola Pierantoni ritraggono tre dei musicisti presenti nel film)